らいと

らいと蛍光灯が生産中止になるって聞いたけど、うちの照明はどうなるの?

まだ使える蛍光灯、今のうちに買いだめした方がいいの?

こんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。インターネット上には様々な情報が飛び交い、何が正しいのか、どう行動すれば良いのか迷ってしまうのも無理はありません。

この記事では、日本における蛍光灯からLED照明への移行について、最新かつ正確な情報に基づき、皆さんの疑問と不安を解消します。特に、蛍光灯「器具」と「ランプ」の生産終了時期の明確な違い、現在のLED普及率の真実について、徹底的に深掘りします。

さらに、2025年から2027年にかけて起こりうる具体的な現象を予測し、一般家庭の皆さんが「今すぐLEDに切り替えるべきか」「蛍光灯を買いだめすべきか」という究極の問いに対する判断材料を提供します。法人の方々が直面するであろう工事の遅延やコスト高騰、代替品の枯渇といった深刻な課題についても詳しく解説します。

この記事を読めば、賢い選択をするための道筋が見えてくるはずです。

法人の照明ご担当者様はこちらの記事をご覧ください。

- 蛍光灯「器具」と「ランプ」の生産終了時期の正確な情報と、その違い

- 日本のLED普及率の現状と、政府の見通しでは語られない「照明難民」の潜在的リスク

- 2025年~2027年に法人や一般家庭が直面しうる具体的な問題(工事の遅延、価格高騰など)

- 直管LED、丸形LED、電球型LEDそれぞれの特徴と交換の注意点

- 今すぐLEDに切り替えるべきか、蛍光灯を買いだめすべきか、賢い選択をするための判断材料

誤解を解く:蛍光灯「器具」と「ランプ」の生産終了は別物!

まず、最も重要なポイントからお話ししましょう。多くの人が混同しがちなのが、蛍光灯「器具」(照明器具本体)と蛍光灯「ランプ」(電球部分)の生産終了時期です。これらは全く異なるタイムラインで進んでいます。

蛍光灯器具はすでに生産終了している!

実は、日本の主要な照明器具メーカーは、2020年度末までに、新たな蛍光灯器具の生産および出荷をすでに停止しています。これは、国際的な水銀規制(水銀に関する水俣条約)に先駆けて、業界が自主的に行った取り組みです。つまり、現在、新品の蛍光灯器具は市場に出回っていません。もし今、蛍光灯器具が故障したら、修理するか、LED照明器具に交換するかの二択になります。

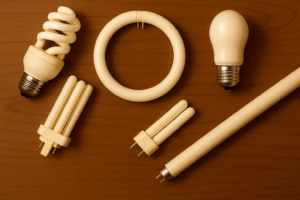

蛍光灯ランプは種類によって生産終了時期が異なる!

一方で、皆さんが普段交換している蛍光灯ランプについては、水銀に関する水俣条約によって、水銀含有蛍光灯ランプの製造および輸出入が段階的に禁止されることになっています。このため、種類によって生産終了時期が異なります。

- コンパクト形蛍光ランプ: 2026年12月31日までに製造・輸出入が禁止されます。

- 直管蛍光ランプ、環形蛍光ランプ: 2027年12月31日までに製造・輸出入が禁止されます。

- ただし、蛍光体の種類によってさらに細分化されており、例えば「ハロリン酸塩系」の直管・環形蛍光ランプは2027年1月1日から禁止、「三波長形蛍光体」の直管・環形蛍光ランプは2028年1月1日から禁止となります。

日本の主要メーカーも、水俣条約の期限に合わせた、あるいはそれよりも早い自主的な生産終了計画を公表しています。

- パナソニック:

- ツイン蛍光ランプ(コンパクト形蛍光ランプ)は2026年9月末に生産終了。

- 直管・丸形蛍光ランプ、点灯管、特殊用途蛍光ランプ、電球は2027年9月末までに生産終了。

- 特に、直管蛍光ランプ(一般色形)は、2025年6月末に生産終了をすでに決定しています。

- ホタルクス(旧NECライティング製):

- 直管蛍光ランプ(一般形=ハロ蛍光体)は2026年12月までに生産終了。

- 直管蛍光ランプ(3波長形)、丸管蛍光ランプ(3波長形)は2027年12月までに生産終了。

つまり、まだ猶予期間はあるものの、種類によっては2025年末や2026年末には新規のランプが手に入りにくくなるものもあり、2027年末にはほとんどの蛍光灯ランプが新規製造・輸入されなくなるということです。

表1:蛍光灯照明段階的廃止の主要マイルストーン(日本)

| カテゴリ | 廃止措置 | 目標時期 | 主要な推進要因/規制 |

|---|---|---|---|

| 蛍光灯器具(照明器具) | 生産・出荷停止 | 2020年度末 | 主要メーカーの自主的行動 |

| 蛍光灯ランプ(コンパクト形) | 製造・輸出入禁止 | 2026年12月31日 | 水銀に関する水俣条約 |

| 蛍光灯ランプ(直管形・環形) | 製造・輸出入禁止 | 2027年12月31日 | 水銀に関する水俣条約 |

| 蛍光灯ランプ(主要メーカー自主生産終了) | 生産停止(自主的) | 2025年6月末~2027年12月 | 各メーカーの計画 |

この「器具は終了、ランプは種類によって期限が異なる」という時間差が、現在の市場の混乱と、今後の「照明難民」発生の可能性を生み出す要因となっています。新しい器具は手に入らないが、ランプはまだ手に入るという状況が、一部のユーザーにLEDへの移行を急ぐ必要性を感じさせないでいるのです。しかし、ランプの生産が停止すれば、状況は一変します。

日本のLED普及率の真実:半数がまだ蛍光灯?

「LEDの普及率はもう80%を超えている」という話を聞いたことがあるかもしれません。しかし、これは全体的な数字であり、実態はもう少し複雑です。

2023年時点のLED普及率は53.6%

経済産業省(METI)が2023年に実施した調査によると、日本における住宅、店舗、オフィス、工場、公共施設を含む様々な分野の一般照明におけるLED照明の普及率は、53.6%に達しています。

この数字は、日本の照明設備の半分以上がすでにLEDに移行していることを示していますが、同時に約46.4%の照明設備が依然として蛍光灯またはその他の従来の照明タイプであるという事実も浮き彫りにしています。つまり、約半数の照明がまだ蛍光灯のままなのです。

この「約半数がまだ蛍光灯」という事実は、2027年という期限が迫る中で、いかに多くの照明が今後数年で移行を完了しなければならないかを示しています。

「ラストワンマイル」の課題:移行が遅れている層とは

これまでのLED導入は、大規模な商業施設や新築物件など、経済的なメリットが明確な場所や、新しい技術に積極的な層(アーリーアダプター、アーリーマジョリティ)が中心でした。しかし、残りの約半数、特に「レイトマジョリティ」や「ラガード」と呼ばれる層は、移行においてより根深い障壁に直面する可能性があります。

これには、以下のようなケースが含まれます。

- 一般家庭: 初期費用、古い器具との互換性、情報不足、緊急性の認識不足。

- 中小企業: アップグレードのための資金不足、専門知識の欠如。

- 老朽化したインフラ: 単純なランプ交換以上の複雑で費用のかかる改修が必要な場合。

この「ラストワンマイル」層への対応こそが、今後の移行成功の鍵を握ると考えられます。政府の楽観的な見通しだけでは、この層の課題を解決することはできません。

「照明難民」は本当に発生するのか?政府の見通しと潜むリスク

経済産業省は、「照明難民」の発生は回避できると説明しています。その根拠は主に以下の3点です。

- 既存ランプの継続使用: 2027年の製造・輸入禁止後も、すでに流通している蛍光灯ランプは引き続き利用可能。

- 代替LEDランプの入手可能性: 既存の蛍光灯器具に直接設置できるLED電球型ランプ(代替LEDランプ)が広く入手可能。

- 器具の自然寿命: 照明器具は平均約10年で寿命を迎えるため、自然にLED対応器具に交換が進む。

- 情報提供と支援: LED移行を促進するための情報提供と支援策を継続的に実施。

しかし、これらの政府の見通しには、いくつかの「盲点」と「潜在的なリスク」が潜んでいます。

潜むリスク1:代替LEDランプの「安全性」と「互換性」問題

政府が「主要な解決策」として挙げる「代替LEDランプ」には、重大な注意点があります。

なぜなら、以下のような危険性があるからです。

- 火災・漏電リスク: 既存の蛍光灯器具の安定器や配線は、長期間の使用により劣化している可能性があります。そこにLEDランプを接続すると、異常な高温度になり、発火・発煙、焦げや焼損、漏電などの重大事故を引き起こす危険性があります。特に、安定器をバイパスする工事を行った場合、元の蛍光灯ランプは使用できなくなり、誤って取り付けると大電流が流れ火災につながる恐れがあります。

- 技術的互換性の複雑さ: 全てのLED交換ランプが、古い蛍光灯器具と完全に互換性があるわけではありません。安定器の種類(磁気式か電子式か、調光対応か非調光対応か)や配線構成によっては、LEDランプが正常に動作しない、または故障の原因となることがあります。一部のLED管は安定器のバイパスや配線変更を必要とし、これは専門家による設置が必須となります。

- JILMAの明確な警告: JILMAは、「ランプを交換すれば、照明器具はずっと使える」という考えは間違いであると明確に警告しています。これは、代替LEDランプが「根本的な解決策ではない」というユーザーの懸念を強く裏付けるものです。

つまり、安易に「代替LEDランプ」に交換すると、予期せぬ事故や追加コストが発生する可能性があり、政府のメッセージがこの技術的な課題に対してユーザーを適切に準備させていない可能性があります。

潜むリスク2:情報格差とデジタルデバイド

政府は情報提供を約束していますが、その情報が社会の全ての層に公平に届いているとは限りません。主にオンラインチャネルや専門的なプレスリリースを通じて発信される情報は、以下のような層に届きにくい可能性があります。

- 高齢者: インターネットアクセスが限られていたり、デジタルリテラシーが低い場合。

- 遠隔地の住民: 情報源へのアクセスが難しい場合。

- 技術的なスキルが限られている個人: 複雑な技術仕様を理解するのが難しい場合。

これらの層は、重要な情報にアクセスしたり、互換性のあるLED代替品をオンラインで購入する能力が低いため、「照明難民」になるリスクが最も高いグループの一つです。情報伝達の偏りが、準備のギャップを生み出し、理論的な解決策の利用可能性にもかかわらず、これらの脆弱なグループが「照明難民」になる可能性を直接的に高めます。

潜むリスク3:器具の「自然寿命」だけでは不十分

照明器具が平均10年で寿命を迎えるという議論は、あくまで平均値です。特に適切に維持管理されている商業施設、産業施設、公共施設などでは、多くの器具がそれよりもはるかに長く使用されるように設計され、期待されています。自然な交換だけに頼ることは、2027年以降、互換性のある新しい蛍光灯ランプや容易に変換可能なLEDソリューションがないまま、相当数の稼働中の蛍光灯器具が残る可能性があり、問題が長引く原因となります。

潜むリスク4:残された移行の規模とコスト障壁

LED普及率が53.6%であるということは、約半数の照明がまだ蛍光灯であるということです。この膨大な数の既存設備が、今後数年で移行を完了しなければなりません。たとえ、この残されたユーザーのごく一部が前述の問題に直面したとしても、影響を受ける個人や団体の絶対数は相当なものになり、政府の楽観的な予測を覆す可能性があります。

「代替LEDランプ」が利用可能であるとしても、特に複数のランプを同時に交換する場合の初期購入費用は、低所得世帯や中小企業にとって依然として財政的な障壁となりえます。

これらのリスクを総合的に考えると、「照明難民」の発生は、政府が否定するほど低い可能性ではないと言えるでしょう。特に、適切な準備を怠った場合、深刻な影響を受ける層が出てくることは十分に考えられます。

2026年~2027年に起こりうる現象を予測する:法人に迫る危機

蛍光灯からの移行は、長期的には有益であるものの、特に移行を遅らせる人々にとっては、短期から中期的なハードルがないわけではありません。現在の傾向と業界の動きに基づくと、2026年から2027年にかけて、特に法人において、深刻なシナリオが非常に高い確率で発生すると予測されます。

予測1:蛍光灯ランプの希少化と価格高騰(すでに顕在化しつつある)

これは、一般家庭にとっても法人にとっても最も差し迫った具体的なリスクです。既存の在庫はしばらくの間は入手可能ですが、この供給は有限であり、いずれ枯渇します。供給が減少し、残りの在庫に対する需要が続けば、蛍光灯の価格は大幅に上昇すると予想されます。これは需給の基本的な経済原則であり、すでに一部で顕在化しつつあります。

蛍光灯にのみ依存し、LEDに移行しない消費者は、交換用ランプを見つけることがますます困難になり、見つけたとしても高額な費用を支払うことになる可能性があります。単純なランプ交換が、費用がかかり、不満の募る作業となる可能性も考えられます。

予測2:LED設置工事のボトルネックと工事業者不足(法人にとって深刻)

より多くの個人、特に企業がLEDへの変換を決定するにつれて、設置サービスの需要が急増すると予測されます。特に法人においては、この問題が深刻です。

- 業務用照明の特殊性: オフィスや店舗などの業務用照明のほとんどは、国家資格を持つ電気工事業者が照明器具ごと交換する必要があり、一般家庭のように簡単にDIYできるものではありません。

- 需要の急増: 2027年末の期限が近づくにつれて、LED照明への切り替え需要が急増し、電気工事業者への依頼が殺到することが予想されます。

- 工事の遅延と高騰: これにより、工事の予約が数ヶ月から半年待ちとなる可能性があり、対応が間に合わない事態が起きかねません。需要の急増は、施工費用の高騰も引き起こします。

- 「消灯稼働」のリスク: 企業がコストを理由にLED器具への交換工事を見送った場合、ランプが手に入らなくなることで、照明が消灯したまま稼働せざるを得ない状況に陥る可能性は十分に考えられます。これは、業務効率の低下、安全性の問題、顧客体験の悪化など、深刻な影響を及ぼします。

予測3:代替LEDランプ(直管)の市場枯渇の可能性(法人にとっての落とし穴)

法人において、安全上の理由から器具交換が推奨される一方で、コストや工事の制約から「代替LEDランプ」への需要が集中する可能性は高いです。しかし、ここにも落とし穴があります。

- 代替品の限界: バイパス工事は古い照明器具を使い続けることになるため、器具自体の経年劣化による故障や火災のリスクは残ります。JILMAも「まるごと」器具交換を推奨しており、バイパス工事は根本的な解決策ではありません。また、バイパス工事は補助金・助成金の対象外となることが多いです。

- 安全性問題の再確認: 代替LEDランプは、既存の蛍光灯器具との相性問題が指摘されており、間違った組み合わせで使用すると火災や漏電を引き起こす可能性があり、JILMAも推奨していません。

- 市場枯渇の可能性: LED照明や関連器具の価格はすでに上昇しており、需要が集中する2027年直前には、代替LEDランプの供給不足が予想されます。これにより、「所詮代替品であるLEDランプ(直管)は市場から枯渇する」可能性が高く、結果として「照明難民」をさらに生み出すことにつながります。

世界の視点から学ぶ:日本が置かれている状況の冷静な分析

日本における蛍光灯からLEDへの移行は、世界的な潮流の一部です。他の国々がどのようにこの変化に対応しているかを見ることで、日本の状況をより冷静に分析できます。

米国と欧州連合(EU)の先行事例

米国とEUは、LED技術への移行を日本よりも急速に進めています。特にEUでは、RoHS指令のような厳しい規制によって、蛍光灯に含まれる水銀の段階的廃止を義務付けており、2023年中に多くの蛍光灯が市場から姿を消しました。2027年には、すべての蛍光灯における水銀の完全禁止が設定されています。

これらの国の経験は、間接的なものであっても規制の推進が市場の変化を加速させる上で非常に効果的であることを示しています。主要市場であるEUが水銀含有蛍光灯を禁止すれば、世界中のメーカーは経済的な実現可能性の低下により生産を縮小または完全に停止せざるを得ません。この世界的な製造シフトは、日本の国内規制の有無にかかわらず、日本を含む他の地域での供給と入手可能性に必然的に影響を及ぼします。

発展途上国での LED 導入

発展途上国でさえ、LED技術を受け入れています。これは、エネルギーコストが高い、またはエネルギーインフラが限られている地域にとって非常に重要な、エネルギー節約という点でLEDの著しい費用対効果によってしばしば推進されています。LEDは、エネルギーアクセスを改善し、世界的に炭素排出量を削減することを目的としたイニシアチブにおいて役割を果たしています。

日本への教訓と現状分析

世界的な傾向は、LED移行の必然性と長期的な利益を裏付けています。日本の国内規制枠組み(エネルギー効率法やトップランナー制度)と主要メーカーの先行的な生産終了は、この世界的な動きと一致しています。

パナソニックやNECといった主要メーカーが、LEDへの広範な移行と迫り来る水銀規制にもかかわらず、2027年度末まで蛍光灯ランプの生産を継続するという決定は、洗練された戦略的バランスの表れです。これは単なる遅延ではなく、依然として交換ランプを必要とする既存の膨大な数の蛍光灯器具の設置ベースをサポートすることにより、移行を責任を持って管理しようとする業界主導の努力です。このアプローチは、市場の突然の混乱や顧客の不満を防ぎ、より秩序だった段階的廃止を確実にしつつ、同時に長期的な環境およびエネルギー効率目標と整合させることを目指しています。

日本の現状は、「待ったなし」の状況であると冷静に分析すべきです。世界的な潮流と国内メーカーの動きは、蛍光灯の終焉を明確に示しており、残された時間は決して長くありません。

一般家庭のあなたへ:今すぐ行動すべきか?買いだめすべきか?

ここまで読んで、一般家庭の皆さんは「結局、どうすればいいの?」と思っていることでしょう。結論から言えば、今すぐLEDへの移行を積極的に検討することをお勧めします。蛍光灯の買いだめは、一時的な安心感は得られても、根本的な解決にはなりません。

今すぐLEDに切り替えるべき理由

- 蛍光灯の希少化と価格高騰を回避: 日本の主要メーカーの2027年の製造・輸入禁止が近づくにつれて、交換用ランプの入手はますます困難になり、価格も高騰するでしょう。今切り替えれば、将来の不安から解放されます。

- 大幅なエネルギー節約: LEDは蛍光灯と比較して50〜70%もの大幅なエネルギー節約を実現します。これは、電気代の削減に直結し、長期的に見れば初期投資を十分に回収できます。

- 長寿命でメンテナンス軽減: LEDランプは蛍光灯の4〜5倍長持ちします。頻繁なランプ交換の手間が減り、特に交換が難しい場所(高所など)では大きなメリットとなります。

- 環境に優しい(水銀フリー): LEDは水銀を含まないため、環境負荷が低く、廃棄の際も蛍光灯のような特別な処理が不要です(ただし、適切なリサイクルは推奨されます)。

- 設置遅延を回避: 2027年が近づくにつれて、LEDへの切り替え需要が急増し、電気工事業者への依頼が殺到する可能性があります。特に器具交換が必要な場合、工事の予約が数ヶ月待ちになることも考えられます。早めに切り替えることで、このようなボトルネックを回避できます。

- 現在のLED製品の入手可能性が高い: LED部品のグローバルサプライチェーンは概ね安定しており、LED製品自体は現在、豊富に市場に出回っています。

蛍光灯を買いだめすることについて

蛍光灯の買いだめは、一時的な安心感を得られるかもしれませんが、長期的な視点で見ると、いくつかの考慮すべき点があります。現在の蛍光灯器具をどうしてもすぐに変更できない事情がある方もいらっしゃるでしょう。そうした場合は、必要な期間のランプを確保するという選択肢も考えられます。

しかし、以下の点もご留意ください。

- 供給は有限でいずれ尽きる: 生産が停止している以上、買いだめした在庫は一時的なものであり、いつかは尽きてしまいます。その時、再び照明の確保という問題に直面することになります。

- 将来の価格高騰リスク: 残りの蛍光灯のコストは上昇すると予想されており、将来の購入は高価になるでしょう。

- エネルギー節約の機会損失: 買いだめした蛍光灯を使い続ける限り、LEDに切り替えることで得られるはずの大幅かつ継続的な電気代の節約の機会を逃すことになります。

- 蛍光灯自体の劣化リスク: 蛍光灯は未使用であっても時間とともに劣化し、性能が低下する可能性があります。いざ使おうと思った時に点灯しない、ということもあり得ます。

- 環境負荷(水銀含有): LEDは水銀を含まないため、環境負荷が低く、廃棄の際も蛍光灯のような特別な処理が不要です(ただし、適切なリサイクルは推奨されます)。

- 最終的なLED移行の遅延とそれに伴うリスクの先送り: 買いだめは、避けられないLED移行を単に遅らせるだけであり、将来的に直面するであろう問題(業者不足、代替品枯渇など)を先送りするに過ぎません。

したがって、買いだめは一時的なしのぎにはなるかもしれませんが、持続可能で経済的に健全な長期的な解決策ではありません。それは単に避けられない事態を遅らせ、LEDの利点を放棄することに他なりません。

どうしても買いだめを検討される場合は、以下の記事も参考にしてください。

LEDランプの種類と交換の注意点

LEDランプへの交換を検討する際、既存の蛍光灯器具の種類によって、交換のしやすさや工事の必要性が大きく異なります。ご自宅の照明がどのタイプかを確認し、適切な方法を選ぶことが重要です。

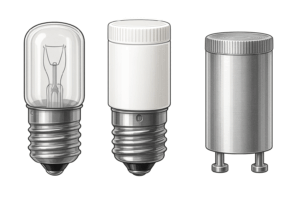

直管LEDランプ(直管形蛍光灯の代替品)

- 特徴: 既存の棒状の直管形蛍光灯の代替として設計されています。

- 互換性と点灯方式: 直管形蛍光灯の照明器具には、「グロー式」「ラピッドスタート式」「インバーター式(電子式)」といった複数の点灯方式があります。直管LEDランプを選ぶ際には、既存の器具の点灯方式に適合する製品を選ぶ必要があります。

- 工事の必要性: 多くの直管LEDランプは、既存の蛍光灯器具に内蔵されている安定器を取り外す「バイパス工事」や、器具全体をLED対応のものに交換する「器具交換工事」が必要となる場合が多いです。日本照明工業会(JILMA)は安全上の理由から「まるごと」器具交換を強く推奨しています。

- 選択の難しさ: 器具の点灯方式や配線状況を正確に把握する必要があるため、一般の方が適切な代替品を自力で選定し、安全に取り付けるのは難しい傾向にあります。

丸形LEDランプ(丸形蛍光灯の代替品)

- 特徴: ドーナツ状の丸形蛍光灯の代替として開発されたLEDランプです。

- 市場での入手性: 直管形や電球型に比べると、丸形LEDランプのラインナップは非常に限られている傾向にあります。これは、丸形蛍光灯が主に一般家庭のシーリングライトで使われ、近年はランプ交換よりもデザイン性や機能性(調光・調色など)に優れた一体型のLEDシーリングライトへの買い替えが主流となっている市場の動向が背景にあります。また、丸形の形状はLEDの放熱設計や配光設計において技術的な難しさも伴います。

電球型LEDランプ(白熱電球・電球形蛍光灯の代替品)

- 特徴: E26やE17などの口金を持つ、一般的な電球(白熱電球や電球形蛍光灯)の代替として広く普及しています。

- 互換性のシンプルさ: 電球型LEDランプは、ランプ自体に必要な安定器の機能が内蔵されているため、既存の器具の口金が合えば、特別な電気工事なしでそのまま取り付けて利用できる場合がほとんどです。

- 交換の容易さ: 一般の方が最も簡単に交換できるタイプのLEDランプであり、手軽にLED化を進めることができます。ただし、調光機能付きの器具や密閉型器具など、一部の特殊な環境では対応するLEDランプを選ぶ必要があります。

結論:あなたの未来を照らす道筋

蛍光灯の段階的廃止は、世界的な規制強化と国内メーカーの先行的な決定によって推進される、避けられない流れです。日本全体ではLEDの普及が順調に進んでいるものの、一般家庭や中小企業はまだ多くの蛍光灯を使用しており、積極的な注意を必要とする特定の課題に直面しています。

移行を遅らせる人々には、蛍光灯の供給減少、価格高騰、そしてLED設置の潜在的な遅延といった差し迫ったリスクが存在します。それに対し、LEDの利点は明白かつ実質的です。大幅なエネルギー節約、長寿命、そして環境上の利点が得られます。

日本の家庭にとって、そして法人にとっても、最も賢明な行動は、LED照明への移行を積極的に計画し、実行することです。

この記事で提供された情報が、ご家庭やオフィスの照明について情報に基づいた意思決定を行う一助となり、照明の未来へのスムーズで有益な移行を確実にすることを心から願っています。