ほのか

ほのか電球の“色”って、どれを選べばいいの?

これは私が家電量販店の照明コーナーで何度も耳にした、お客様からの質問です。実は、電球の色によって部屋の印象や過ごしやすさが大きく変わるため、選び方を間違えると「思っていたのと違う…」ということにもなりかねません。

本記事では、照明メーカーに勤める筆者が、現場で実際にお客様にご案内してきた経験をもとに、電球の色の違いと、それぞれが向いているシーンをわかりやすく解説します。

「昼白色」「電球色」「昼光色」などの違いがピンと来ない方や、「どれを選べば後悔しないのか知りたい」という方にとって、最適な電球選びのヒントが見つかるはずです。

- 自宅で使っている電球の色の見分け方(型番の読み取り方)

- 部屋や用途に合わせた最適な電球の色の選び方

- 色温度(ケルビン)と光の印象・効果の関係

- 電球の色が心理や生理に与える影響(リラックス・集中・睡眠など)

- 後悔しないための電球色選びの基本ポイント

- 調光・調色機能やLED電球のメリットと選び方

電球の色の基礎知識:まず「今と同じ色」か確認しよう

では、電球の色を選ぶ前に、ひとつ質問です。

あなたが欲しいのは、「今使っている電球と同じ色」ではありませんか?

その電球、本当に“今と同じ色”?

実際に照明売り場でお客様とお話ししていると、「今と同じ色にしたい」というご要望が圧倒的に多いんです。でも、色の名前や特徴を正確に覚えている方は少なく、なんとなくのイメージだけで選んでしまい、失敗してしまったと感じる方がとても多いのが現実…

「リビングのこの電球だけ色が違う…」「思ったより白すぎて落ち着かない」といった失敗を防ぐためにも、まずは今の電球の色を確認することが重要です。

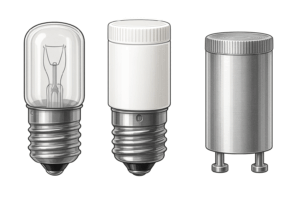

今使っている電球の色を型番から確認する方法

そんなときに役立つのが、今使っている電球の「型番」をチェックすることです。

電球の型番には、色を示す情報(アルファベットなど)が含まれていることが多く、製品によっては「電球色」や「昼白色」などの色名がそのまま表記されている場合もあります。

電球を取り外し、ガラス部分や口金付近に印字されている型番を確認してみましょう。(※やけど防止のため、必ず消灯し、電球が冷めてから作業してください。)

型番の表記例と色の対応関係(メーカーによる違いも)

主な表記例と色の対応関係は以下の通りです。

| 色の種類 | 表記例(型番に含まれる文字列) | 備考 |

|---|---|---|

| 電球色 | L、EX-L、EL | あたたかみのあるオレンジ系の色 |

| 温白色 | WW、EX-WW、EWW | 電球色と昼白色の中間の色 |

| 昼白色 | N、EX-N、EN、ENW、ナチュラル色 | 太陽光に近い自然な白色 |

| 昼光色 | D、EX-D、ED、EDW、ECW、クール色 | 青みがかったさわやかな白色 |

電球の色の種類を知ろう!それぞれの特徴と雰囲気

今の電球の色が確認できたら、次は様々な電球の色の種類と、それぞれの特徴を見ていきましょう。

新しい色を試したい方や、部屋の用途に合わせて選びたい方は、ここからの情報を参考にしてください。

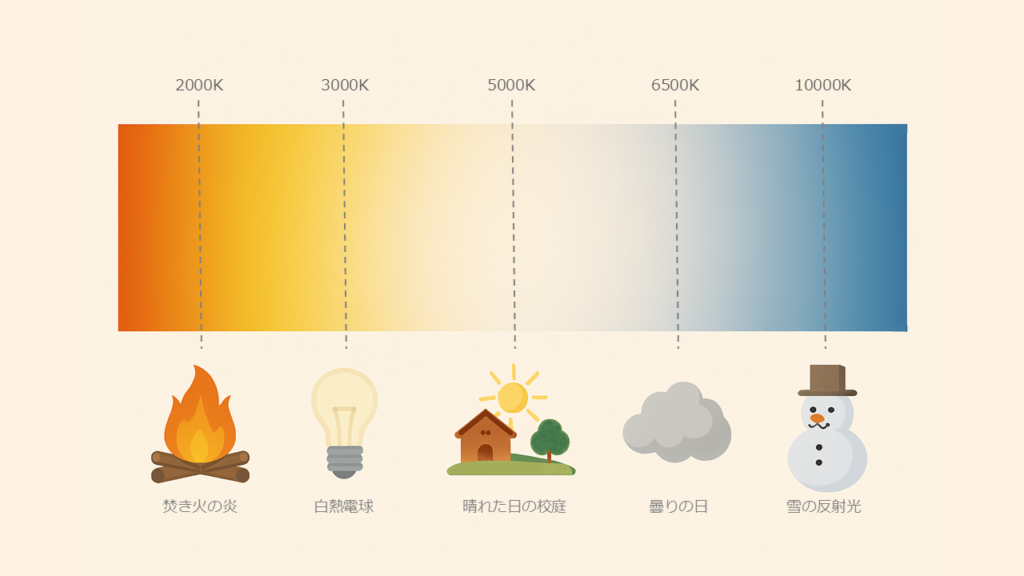

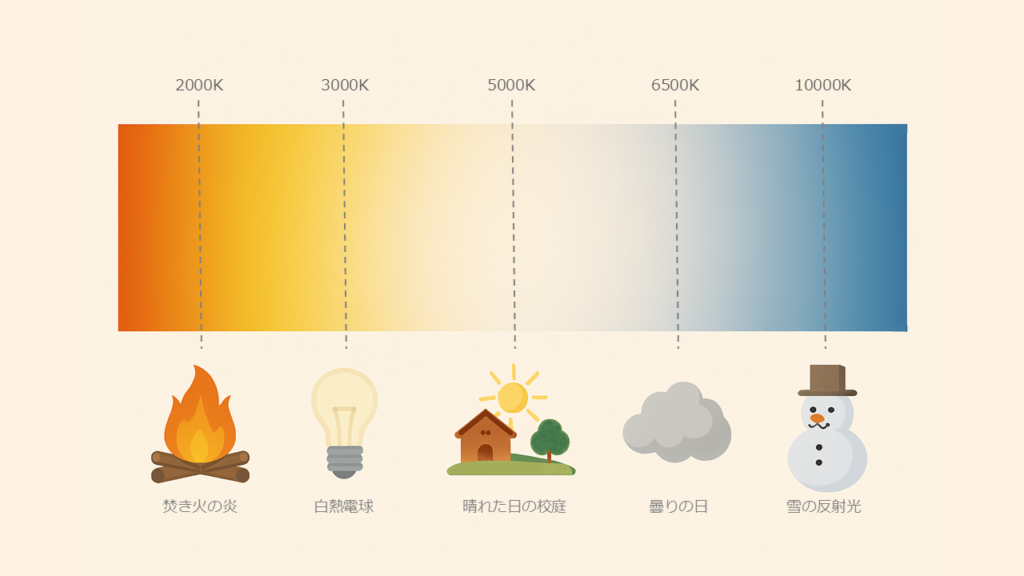

電球の光の色は、主に「色温度」という指標で表され、単位は「K(ケルビン)」が使われます。色温度が低いほど暖色系の光に、高いほど寒色系の光になります。

光色の種類と色温度(ケルビン)の関係

一般的に、電球の色は大きく分けて以下の5種類があります。それぞれの色温度の目安と特徴を見ていきましょう。

| 光色の種類 | 色温度 (目安) | 色の特徴 | 与える印象・雰囲気 | おすすめの場所・用途 |

|---|---|---|---|---|

| 電球色 | 約2700K~3000K | 暖かみのあるオレンジ色の光 | リラックス、落ち着き、温もり、高級感 | リビング、寝室、ダイニング、和室、間接照明、カフェ |

| 温白色 | 約3500K | 電球色と白色の中間。やや黄みがかった自然な光 | 穏やかさ、ナチュラル、落ち着きと明るさの両立 | リビング、ダイニング、キッチン、書斎、子ども部屋 |

| 白色 | 約4200K | 太陽光に近い自然な白い光 | 自然、爽やか、清潔感 | オフィス、店舗、リビング、キッチン、洗面所 |

| 昼白色 | 約5000K | 太陽光に最も近い、生き生きとした白い光 | 活動的、明るさ、自然、集中 | リビング、キッチン、洗面所、オフィス、作業スペース |

| 昼光色 | 約6500K | 青みがかった最も明るい白い光 | クール、シャープ、集中力向上、細かい作業向き | 書斎、勉強部屋、オフィス、作業場、裁縫スペース |

「電球色」の特徴とおすすめの場所

色温度が低く、暖かみのあるオレンジ色の光が特徴の「電球色」。リラックス効果が高く、落ち着いた空間を演出します。寝室やリビングでのくつろぎタイム、食事を楽しむダイニングにおすすめです。料理を美味しそうに見せる効果もあります。

「温白色」の特徴とおすすめの場所

電球色と白色の中間にあたる「温白色」は、電球色の落ち着きと白色の明るさを併せ持つ、自然で穏やかな光です。リビングやダイニング、キッチンなど、様々な場所で使いやすい万能な色と言えます。

「白色」の特徴とおすすめの場所

太陽光に近い自然な白い光の「白色」。爽やかで清潔感のある印象を与えます。オフィスや店舗でよく使われますが、家庭ではキッチンや洗面所など、活動的に過ごす場所にも適しています。

「昼白色」の特徴とおすすめの場所

太陽光に最も近いとされる「昼白色」は、生き生きとした明るい光です。物の色を自然に見せるため、キッチンでの調理や洗面所でのメイク、リビングでの活動的なシーンに向いています。

「昼光色」の特徴とおすすめの場所

青みがかった最も明るい光が特徴の「昼光色」。脳を覚醒させ集中力を高める効果があるため、書斎や勉強部屋、細かい作業をするスペースに最適です。ただし、青白い光は目が疲れやすいと感じる場合もあります。

電球の色選びの基本ポイント

- リラックスしたい空間には「電球色」や「温白色」

- 活動的な空間や自然な色味を求めるなら「昼白色」

- 集中したい、細かい作業をするなら「昼光色」

この基本を押さえて、部屋の用途や好みに合わせて電球の色を選びましょう。

【場所・用途別】最適な電球の色の選び方

部屋の目的や過ごし方に合わせて電球の色を選ぶことで、より快適な空間を作ることができます。

具体的な場所ごとのおすすめの選び方を紹介します。

リビング:くつろぎと実用性を両立するには?

リビングは家族が集まったり、一人でくつろいだり、時には読書や作業をしたりと、様々な過ごし方をする多目的な空間です。そのため、照明の選び方も柔軟性が求められます。

くつろぎ・団らん重視の場合

メインの照明には、心安らぐ「電球色」が最もおすすめです。暖かみのある光が、家族や友人との会話を和やかにし、リラックスした雰囲気を作り出します。間接照明(フロアスタンドやテーブルランプなど)を併用すると、さらに陰影が生まれ、おしゃれで落ち着いた空間になります。

読書や軽い作業もする場合

「温白色」や「昼白色」を選ぶと、くつろぎの雰囲気を保ちつつ、文字なども見やすくなります。ただし、常に白い光だと落ち着かないと感じる場合は、読書や作業をする時だけ手元を照らす「昼白色」のスタンドライトを使う「一室多灯」の考え方が有効です。

「電球」だけではカバーできない?実際のリビング照明事情

この記事では主に「電球の色選び」を扱っていますが、実際のリビングでは、電球を使う照明よりも、LEDシーリングライトなどの一体型照明器具が主流です。

電球の場合、光の色は購入時に選んだもの(電球色・昼白色など)に固定されます。一部のスマート電球を除き、あとから色を変えることはできません。

一方、LEDシーリングライトでは、電球を交換する必要がなく、リモコン操作で光の色や明るさを自由に調整できる「調光・調色機能付きモデル」が主流になりつつあります。

実際に売れているのはこんなモデル

現在、家電量販店で販売されているリビング用のLEDシーリングライトは、8〜9割が「昼光色」を基本とし、その中の約7割以上が調光・調色に対応したモデルです。

特に人気があるのは、パナソニックの「おまかせモード」が付いたモデルです。これは、設定した時間になると自動で光の色(例:朝は昼白色、夜は電球色)を切り替えてくれる便利な機能で、暮らしのリズムに合わせて快適な照明環境を作ってくれます。

色選びで後悔しないために

インテリア系メディアやリフォーム系の記事では「電球色」が推奨される傾向があります。これは、統一感のある空間演出やおしゃれな雰囲気作りに向いているためです。

しかし、実際の生活では「暗く感じる」「作業がしづらい」などの理由で、照明の色選びを後悔するケースも少なくありません。

家電量販店で電球の色を案内するとき、『今までの電球が暗かった』と言われるお客様の多くは、電球色を使われていた方です。もう少し明るい色を選びたいという声をよく聞きます。

ダイニング:食事とコミュニケーションを豊かに

ダイニングは食事を楽しむだけでなく、家族のコミュニケーションの場であり、時には子どもが勉強したり、作業をしたりするスペースにもなります。

食事を美味しく見せたい場合

「電球色」が最適です。暖色系の光は、料理に温かみと艶を与え、より美味しそうに見せる効果があります。レストランやカフェなどで電球色が多く使われているのもこのためです。

食卓を囲む人の顔色も健康的に見え、会話も弾みやすくなります。ペンダントライトを低めに吊るすと、食卓に視線が集まり、親密な雰囲気が出ます。

勉強や作業スペースとしても使う場合

食事の時間は「電球色」、勉強や作業の時間は「昼白色」に切り替えられる調光・調色機能付きの照明が理想的です。「温白色」は、食事にも勉強にも比較的対応しやすい中間的な光色です。

寝室:質の高い睡眠のための選び方

寝室は一日の疲れを癒し、心身を休めるための重要な空間です。照明選びは、睡眠の質に直接影響します。

基本は「電球色」一択

就寝前のリラックスタイムには、暖かく落ち着いた「電球色」が最も適しています。色温度の低い光は、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌を妨げにくいとされています。

逆に、夜に「昼白色」や「昼光色」のような白い光を浴びると、脳が覚醒してしまい、寝つきが悪くなったり睡眠の質が低下したりする可能性があります。

明るさも重要

明るすぎる照明も睡眠には良くありません。メイン照明は調光機能で明るさを落とせるようにし、枕元には手元だけを照らす読書灯(これも電球色が望ましい)や、壁や天井を照らす間接照明を置くと、落ち着いた雰囲気で過ごせます。フットライト(足元灯)もあると、夜中にトイレに行く際などに安全です。

書斎・勉強部屋:集中とリラックスのバランス

書斎や勉強部屋では、集中して作業や学習に取り組むための環境づくりが大切ですが、目の疲れや気分の切り替えも考慮する必要があります。

集中力アップには

「昼光色」または「昼白色」がおすすめです。青みがかった光や白い光は、脳を覚醒させ、集中力を高める効果が期待できます。文字がはっきりと見やすく、細かい作業にも適しています。

目の疲れを考慮するなら

「昼光色」は集中できますが、長時間だと目が疲れやすいと感じる人もいます。その場合は、より自然な白さの「昼白色」を選ぶのが良いでしょう。

また、部屋全体の照明(ベースライト)は少し明るさを抑え、デスク上には角度や明るさを調整できるタスクライト(これも昼白色がおすすめ)を置いて手元をしっかり照らすのが、目に優しく効率的な方法です。

休憩時の切り替え

長時間集中した後は、気分転換も大切です。休憩時には、部屋の照明を「電球色」に切り替えられる調色機能があると、リラックスしやすくなります。

キッチン:作業効率と安全性を高める

キッチンは、料理や食器洗いなど細かな作業を行う重要なエリアです。そのため、明るさだけでなく、衛生面や安全性への配慮も欠かせません。

手元の明るさと色の確認

キッチンの作業スペースである調理台やシンク周りには、作業効率を高め、食品の色が自然に見える「昼白色」の照明が最適です。

「昼白色」は自然光に近いため、食材の鮮度や状態を正確に把握でき、汚れなどを素早く見つけられるというメリットがあります。また、清潔感のある明るさで衛生的な印象を与えることもポイントです。

補助照明の活用

天井に設置されたメイン照明だけでは、吊戸棚やキャビネットの下などに影ができ、手元が暗くなりがちです。このような場所には、手元灯やキャビネットライトなどの補助照明を追加するとよいでしょう。

補助照明も「昼白色」で統一すれば、作業時の視認性が格段に向上し、包丁や火を使う際の安全性を高めることができます。

LDK一体型の場合

近年の住宅では、リビング・ダイニング・キッチンが一体となった間取りが増えており、空間全体の連続性を重視する傾向があります。そのため、照明の色をリビング・ダイニング・キッチンで統一するという選択も一般的です。

ただし、電球色や温白色で落ち着いた雰囲気にする場合でも、キッチンの調理スペースには昼白色の手元灯を追加するなど、作業に十分な明るさを確保する工夫が必要です。

また、昼光色と電球色のように色味に大きな差がある光を同一空間に混在させると、違和感を覚えたり、落ち着かない印象を与えることがあります。

そうした場合には、調光機能や調色機能のある照明器具を活用することで、時間帯や用途に応じて快適な明るさと色味に調整できるためおすすめです。

キッチンの照明設計は、作業効率と安全性を念頭に置きつつ、LDKの空間全体とのバランスを考慮して計画することが大切です。

洗面所・脱衣所:清潔感と実用性を両立

洗面所や脱衣所は、毎日使用する実用的な空間であり、明るく清潔な環境が求められます。

清潔感と自然な色再現

「昼白色」がおすすめです。明るく爽やかな光が清潔感を演出し、肌の色やメイクの色を自然に映し出すため、身だしなみチェックに適しています。

収納スペースの確認しやすさ

脱衣所の収納棚など、奥まった場所が見えにくい場合は、「昼白色」の小型のセンサーライトなどを設置すると、物の出し入れがしやすくなります。

玄関・廊下・階段:印象と安全性を考慮

玄関、廊下、階段は、家の中と外をつなぐ通路であり、家の第一印象を決める場所でもあります。また、夜間の安全性も重要です。

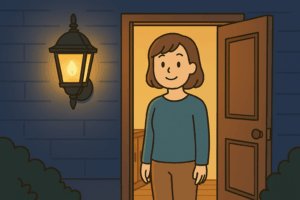

空間の印象と光色

温かく迎え入れる、落ち着いた雰囲気を出したいなら「電球色」がおすすめです。帰宅時にホッとできる空間になります。一方、明るく広々とした、すっきりとした印象にしたいなら「昼白色」が良いでしょう。

安全のための明るさ

特に階段や段差のある場所では、転倒防止のために足元をしっかり照らすことが最優先です。「昼白色」の方が明るく感じられ、物の輪郭や段差がはっきりと視認できます。明るさが足りない場合は、フットライト(足元灯)を併用すると効果的です。

浴室(バスルーム):バスタイムを豊かにする光

一日の疲れを癒すリラックス空間である浴室。備え付けの照明でも、光の色を意識することでバスタイムの質が変わります。

リラックス重視なら「電球色」の電球を選ぶ

備え付け照明の電球交換が可能であれば、リラックス効果の高い「電球色」の電球に交換するのがおすすめです。暖かみのある光が、心身の緊張を和らげ、穏やかで贅沢なバスタイムを演出します。

調光機能があれば活用する

備え付けの照明に調光機能(明るさ調整)があれば、ぜひ活用しましょう。リラックスしたい時は明るさを抑え、体を洗ったり掃除したりする時は明るくするなど、目的に合わせて調整することで、快適さと安全性を両立できます。

トイレ:清潔感と落ち着きのバランス

トイレは狭い空間ですが、清潔感や落ち着きなど、求める雰囲気に合わせて照明の色を選ぶことができます。

清潔感重視なら「昼白色」

明るく白い「昼白色」は、空間を清潔で爽やかな印象にします。汚れなども見つけやすく、掃除がしやすいというメリットもあります。

落ち着き重視なら「電球色」

ホテルのような落ち着いた、リラックスできる空間にしたい場合は「電球色」がおすすめです。暖かみのある光が、穏やかな雰囲気を作り出します。間接照明などを取り入れるのも効果的です。

明るさとセンサー

トイレは比較的狭い空間なので、明るすぎる照明は眩しく感じることがあります。備え付け照明の電球交換が可能であれば、ワット数の低い電球を選ぶか、スマート電球などで明るさを調整するのも良いでしょう。

また、備え付けが人感センサー付きであれば、スイッチ操作が不要で消し忘れもなく、非常に便利です。

電球の色がもたらす効果とは?心理・生理

光の色は、空間の雰囲気だけでなく、私たちの心や身体にも様々な効果を与えます。電球の色選びの参考にしてください。

電球の色による心理的な効果(リラックス・集中)

- 暖色系(電球色など): リラックス効果、安心感、食欲増進。温かみのある光は、副交感神経を優位にし、気分を落ち着かせます。空間に親密さや高級感を与えることもあります。

- 寒色系(昼光色など): 覚醒効果、集中力向上、時間の経過を早く感じさせる。青白い光は交感神経を刺激し、気分を高揚させ、知的作業の効率を高めると言われています。

電球の色による生理的な効果(体内時計・睡眠)

- 体内時計への影響: 人間の体には約24時間周期の体内時計(サーカディアンリズム)があり、光、特に朝の太陽光に含まれるブルーライトを浴びることでリセットされます。日中に「昼白色」や「昼光色」の光を浴びることは活動モードへの切り替えを助けます。

- 睡眠への影響: 夜に強いブルーライトを多く含む白い光を浴びると、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が抑制され、寝つきが悪くなるなど睡眠の質に影響を与える可能性があります。就寝前は「電球色」のような色温度の低い、穏やかな光環境で過ごすことが推奨されます。

後悔しない!電球の色選びのポイント

電球の色以外にも、快適な照明環境を作るために知っておきたい選び方のポイントがあります。

明るさ(ルーメン)とのバランス

部屋の広さや用途に合った明るさ(lm:ルーメン)を選ぶことは、電球の色と同じくらい重要です。いくら好みの色でも、暗すぎたり明るすぎたりしては快適ではありません。

一般的に、同じワット数相当のLED電球でも、電球色よりも昼白色や昼光色の方がルーメン値(光の量)が高くなる傾向があります。部屋の広さに応じた推奨ルーメン値を目安にしつつ、活動内容に合わせて選びましょう。

迷った場合は、少し明るめのものを選び、調光機能で調整するのがおすすめです。

便利な調光・調色機能

1つの照明器具で明るさ(調光)や光の色(調色)をリモコンなどで自由に変えられるタイプは、様々な生活シーンに対応できるため非常に便利です。

例えば、「朝食時は明るい昼白色、夕食時は落ち着いた電球色、夜の読書時は少し明るさを落とした温白色」といったように、時間帯や気分、活動内容に合わせて最適な光環境を簡単に作り出すことができます。

特にリビングやダイニングなど、多目的に使う部屋には導入する価値が高い機能です。

省エネ・長寿命なLED電球の選び方

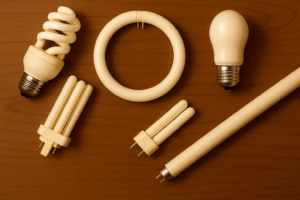

現在、家庭用照明の主流はLED電球です。従来の白熱電球や蛍光灯に比べて、

- 消費電力が少ない(省エネ)

- 寿命が非常に長い(交換の手間が少ない)

- 紫外線や赤外線の放出が少ない(虫が寄りにくい、物の色褪せが少ない)

- スイッチを入れるとすぐに明るくなる

- 様々な色や明るさ、機能の製品がある

といった多くのメリットがあります。初期費用はやや高くても、ランニングコストや交換の手間を考えると、LED電球を選ぶのが断然お得です。購入時には、口金のサイズ、明るさ(ルーメン)、光色(ケルビン)、密閉器具対応か否かなどを確認しましょう。

まとめ:最適な電球の色で、もっと快適な毎日を

電球の色は、単なる「あかり」ではなく、空間の雰囲気作り、私たちの心理や生理機能、そして生活の快適性や効率性にまで深く関わる、非常に重要な要素です。

まずは今使っている電球の型番を確認し、「今と同じ色で満足しているか」、それとも「変えたい目的があるか」を考えてみましょう。その上で、この記事で紹介した情報を参考に、あなたのライフスタイルや目指す空間に最適な電球の色をじっくりと選んでみてください。

光を上手にコントロールすることは、日々の暮らしをより豊かで快適にするための第一歩です。調光・調色機能付きの照明や、複数の照明を組み合わせる「一室多灯」なども活用しながら、あなただけの心地よい光環境づくりを楽しんでくださいね。