ほのか

ほのかスポットライトって、なんだか取り付けが難しそう…

部屋の照明、もっとお洒落にしたいけど何から始めればいい?

天井の照明を手軽に、そして劇的にお洒落に変えられるアイテムとして人気の「ダクトレール」。そして、その魅力を最大限に引き出すのが「スポットライト」です。

かつてダイニングの主役といえば、食卓の真上に吊るされたペンダントライトが一般的でした。しかし、食事だけでなく仕事や子供の学習の場へとリビング・ダイニングの役割が多様化する現代において、照明に求められる役割も変化しています。ライフスタイルの変化に合わせて照明の位置や数を柔軟に変えられる「ダクトレール照明」を選ぶ家庭が、今、急増しているのです。

この記事では、そんなダクトレール照明の基本的な知識から、主役となるスポットライトの具体的な選び方、さらには空間活用の幅を無限に広げる便利なアクセサリーまで、網羅的に、そして徹底的に解説します。

「難しそう」というイメージを「楽しそう」に変え、あなたの理想の空間づくりを後押しする一助となれば幸いです。

- ダクトレール照明の基本的な仕組みと現代的な魅力

- ダイニング照明のトレンドとスポットライトの役割

- 照明の土台となる「ダクトレール」の種類と便利なアクセサリー

- 主役となる「スポットライト」器具の失敗しない選び方

- 信頼できるおすすめの照明メーカーと人気製品の傾向

なぜ今「ダクトレール照明」?スポットライトが選ばれる理由

そもそも「ダクトレール照明」とは、「ダクトレール(ライティングレールやライティングダクトとも呼ばれます)」というバー状の部品に、「スポットライト」をはじめとする様々な照明器具を取り付けて使用するシステムの総称です。

なぜ今、このスタイルが多くの家庭で支持されているのでしょうか。その背景には、現代の暮らしの変化と、ダクトレールならではの優れた特性があります。

トレンドの変化:ダイニング照明の主役交代

かつての日本の住まいは、食事をする場所(ダイニング)とくつろぐ場所(リビング)が独立していることが多く、ダイニングテーブルの中央にペンダントライトを1灯吊るすスタイルが照明の定番でした。

このスタイルは、食卓を明るく照らすという一点においては非常に合理的でした。

しかし、現代ではLDK(リビング・ダイニング・キッチン)が一体化した間取りが主流となり、ダイニングテーブルは食事だけでなく、親が仕事をするワークスペース、子供が宿題をするスタディスペース、友人と語らうカフェスペースなど、時間帯や家族構成によって様々な役割を担うようになりました。

そうなると、従来の「一点集中型」のペンダントライトだけでは、「手元が少し暗い」「部屋の隅々まで明るさが届かない」といった問題が生じます。

そこで注目されるようになったのが、複数の照明を自由に配置できる「ダクトレール照明」なのです。特にスポットライトは、必要な場所を必要なだけ照らす能力に長けており、多様化する現代のライフスタイルに完璧にマッチします。

コロナ禍以降、リモートワーカーを中心にインテリアのアップグレード需要が高まり、ダクトレール&スポットライトが注目を集めて家電量販店の売上も大きく伸びました。(関連記事)

特徴1:光の方向と位置を、自由自在に変えられる

ダクトレール照明の最大の魅力は、その圧倒的な「自由度」です。レールが設置されている範囲内であれば、照明器具をいつでも好きな位置にスライドさせることができます。

例えば、ダイニングテーブルの大きさを変えたり、レイアウトを変更したりした時も、照明の位置を簡単にテーブルの中心に合わせ直せます。

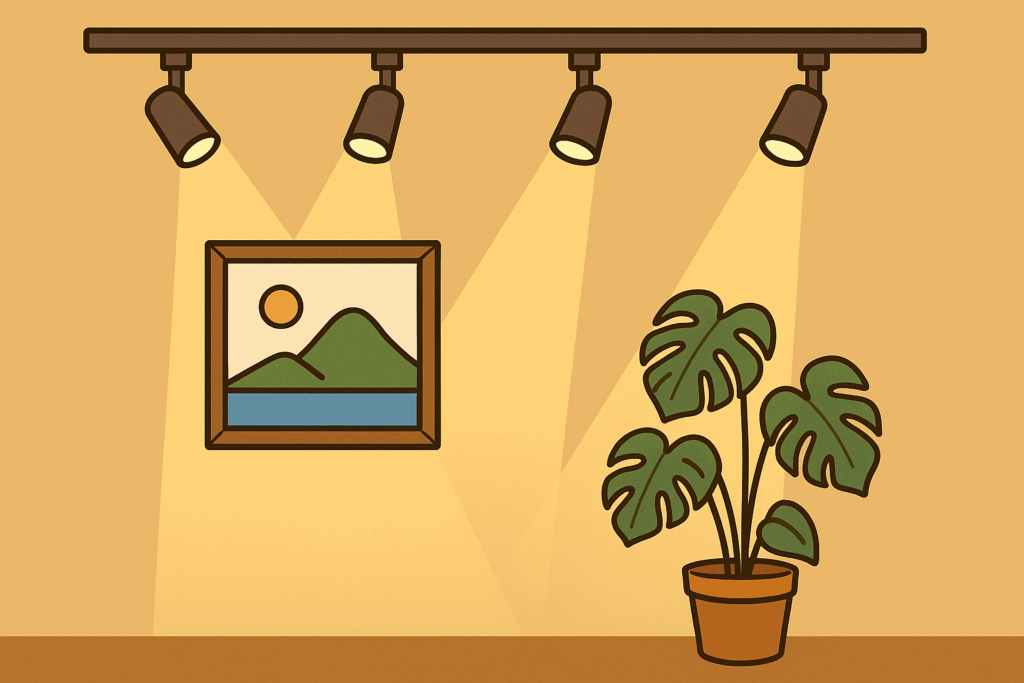

壁に飾った絵や写真、お気に入りの観葉植物にスポットライトを当てて、ギャラリーのような空間を演出することも朝飯前。季節や気分に合わせて、光の当て方を変えるだけで、部屋の雰囲気はがらりと変わります。

この「光を編集する」感覚こそ、ダクトレール照明の醍醐味と言えるでしょう。

特徴2:照明の追加・交換が、工具不要で自分でできる

「照らす場所と方向を変えたいな」と思った時、従来の照明では電気工事業者に依頼する必要がありました。しかし、ダクトレールさえ設置されていれば、照明器具の追加や交換は驚くほど簡単です。

ほとんどのダクトレール用器具は、アダプター部分をレールに差し込み、90度ひねるだけでカチッと固定できます。工具は一切不要。女性一人でも数秒で作業が完了します。

スポットライトを増やして全体の明るさをアップさせたり、一部を小ぶりなペンダントライトに交換してカフェ風のアクセントを加えたりと、まるで洋服を着替えるように、気軽に照明のカスタマイズが楽しめるのです。

特徴3:空間に立体感を生む「多灯分散照明」

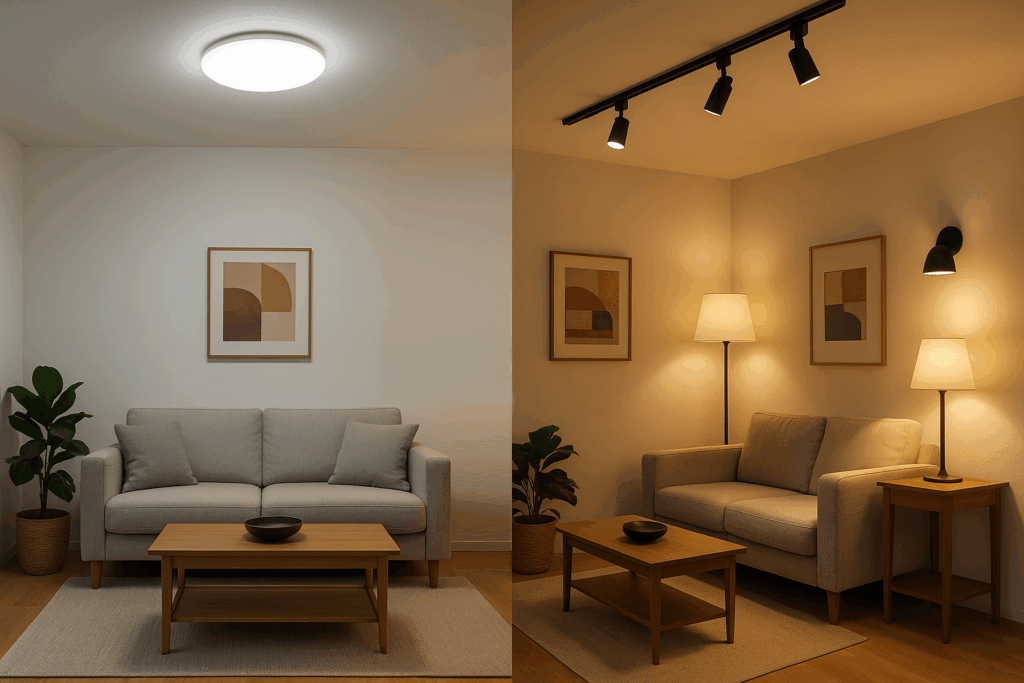

天井に一つだけ大型のシーリングライトを設置して部屋全体を均一に照らす方法を「一室一灯照明」と呼びます。これは空間を効率よく明るくできますが、部屋全体がのっぺりとした単調な印象になりがちです。

一方、複数のスポットライトやペンダントライトを組み合わせて、必要な場所に光を配置していく方法を「多灯分散照明」と呼びます。この方法では、明るい場所と暗い場所(陰影)が意図的に作り出され、空間に奥行きと立体感が生まれます。

スポットライトは、この「多灯分散照明」を実現するための最も得意なツールの一つ。壁や天井に光を当てる間接照明として活用すれば、リラックス効果の高い、ホテルのような上質な空間を演出することも可能です。

導入前にチェック!メリット・デメリット

魅力的なダクトレール照明ですが、導入してから「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないために、メリットだけでなくデメリットもしっかりと把握しておきましょう。

メリット

- 圧倒的に高いレイアウトの自由度:前述の通り、家具の配置換えやライフステージの変化(子供の成長など)に柔軟に対応できます。

- 工事不要で設置できる場合も:賃貸住宅や既存の住宅でも、天井に「引掛シーリング」という電源があれば、電気工事不要の「簡易取付型」レールを自分で設置できます。

- 多灯照明を手軽に実現:一つの電源から複数のライトを点灯できるため、複雑な電気配線をすることなく、部屋の明るさを十分に確保できます。

- デザインが豊富で選択肢が多い:シンプルな筒形のスポットライトから、インダストリアルなデザイン、北欧風のペンダントライトまで、国内外の様々なメーカーから無数のデザインが販売されており、インテリアに合わせて選べます。

- 掃除がしやすい:シェードの形状にもよりますが、一般的にシンプルな形状のスポットライトは、複雑なデザインのシャンデリアなどに比べてホコリが溜まりにくく、掃除が簡単です。

デメリットと対策

- レール自体の存在感が気になる場合がある

- 天井にバー状の部品が追加されるため、天井の高さや色によっては圧迫感を感じたり、デザイン的に好ましくないと感じる可能性があります。

- 【対策】:天井の色に近い白やアイボリーのレールを選ぶと、存在感を和らげることができます。また、最近では非常に薄型でスリムなデザインのレールも登場しています。黒いレールをあえて選び、空間を引き締めるアクセントとして活用するのも一つの手です。

- 部屋全体を均一に照らすのは苦手

- スポットライトは特定の場所を照らすことに特化しているため、部屋全体を均一な明るさで満たすのは得意ではありません。主照明として使う場合は、光の配分をよく考える必要があります。

- 【対策】:光が広がる「広角タイプ」のスポットライトを選んだり、複数のライトを壁や天井に向けて光を反射させたり(間接照明)することで、部屋全体に柔らかな光を回すことができます。また、リビングなど広い空間では、ダウンライトやフロアスタンドなど他の照明と組み合わせるのがおすすめです。

- 影が強く出やすい

- 一方向から強い光を当てると、意図しない場所に濃い影ができてしまうことがあります。例えば、ダイニングテーブルで作業をする際に、自分の頭の影が手元に落ちてしまう、といったケースです。

- 【対策】:複数のスポットライトを異なる角度から当てることで、影を和らげることができます。また、光を拡散させるディフューザー付きの器具を選ぶのも有効です。

照明の土台「ダクトレール」を徹底解説

さて、ここからは照明システムの土台となる「ダクトレール」そのものについて、詳しく見ていきましょう。これを理解することが、理想の照明計画への第一歩です。

ダクトレール(ライティングレール)とは?

ダクトレールは、内部に電流が流れる2本の導体が埋め込まれたバー状の照明用部品です。このレールに専用の照明器具を取り付けると、器具のプラグが導体に接触し、電気が供給される仕組みになっています。つまり、レール自体が巨大なコンセントの役割を果たしている、とイメージすると分かりやすいでしょう。日本の家庭用ダクトレールは、基本的に100Vの電圧に対応しています。

ダクトレールの種類

ダクトレールは、その取り付け方法によって大きく2種類に分けられます。

簡易取付型(工事不要)

- 天井に既設されている「引掛シーリング」や「引掛ローゼット」と呼ばれる電源に、ドライバー1本(製品によっては不要)で自分で取り付けられるタイプです。電気工事士の資格は必要なく、賃貸住宅でも原状回復が可能なため、最も手軽に導入できます。

- 【取り付け可能な電源の種類】

- 角型引掛シーリング

- 丸型引掛シーリング

- 丸型フル引掛シーリング

- 引掛埋込ローゼット

- フル引掛ローゼット

- 購入前には、必ず自宅の天井にある電源の種類を確認しましょう。一部の古い器具や、傾斜天井などには取り付けられない場合があります。

直付型(要電気工事)

- 天井に直接ネジで固定し、電源も天井裏の配線と直結するタイプです。設置には電気工事士の資格が必須となります。新築やリノベーションの際に、建築業者や電気工事業者に依頼して設置するのが一般的です。

- レールを天井に埋め込んで完全にフラットに見せる「埋込型」もあります。

- 【メリット】:見た目が非常にスッキリする。レールの長さや配置を自由に計画できる。簡易型より耐荷重が大きい製品が多い。

- 【デメリット】:電気工事費用がかかる。一度設置すると位置の変更が難しい。

ダクトレールの選び方

ダクトレールを選ぶ際には、デザインだけでなく、安全性に関わる重要なポイントを確認する必要があります。

- 長さ:簡易取付型は1m〜1.6m程度のものが主流です。取り付ける部屋の広さや、使いたい照明器具の数に合わせて選びましょう。長すぎると圧迫感が出たり、壁のスイッチに干渉したりすることもあるため、事前に設置スペースの採寸を忘れずに行いましょう。

- 耐荷重:そのレールに、合計で何kgまでの器具を取り付けられるかを示す値です。照明器具だけでなく、後述するアクセサリーなどの重さも全て含めて計算する必要があります。

- 定格電流(A)/定格電力(W):そのレールで、合計何アンペア(A)または何ワット(W)までの電力を消費できるかを示す値です。使用する全ての電球・器具の消費電力の合計が、この値を超えないようにしなければなりません。

もっと便利に!ダクトレールを拡張するアクセサリー

ダクトレールの真価は、スポットライトだけでなく、様々なアクセサリーを組み合わせることで発揮されます。これらを活用すれば、あなたの創造力次第で使い方は無限に広がります。

引掛シーリングプラグ

ダクトレール用のプラグの先に、引掛シーリングの受け口が付いたアダプターです。これを使えば、本来天井に直付けするはずだったお気に入りのペンダントライトを、ダクトレールから吊るすことができます。「スポットライトで実用的な明るさを確保しつつ、デザイン性の高いペンダントライトをアクセントに」といった組み合わせが簡単に実現します。

コンセントプラグ

ダクトレールから、一般的な100Vのコンセント電源を取り出すことができるアダプターです。天井付近に電源が欲しい時に非常に便利。例えば、プロジェクターを天吊りしたり、小型のサーキュレーターやスピーカーを設置したり、クリスマスのイルミネーションを飾ったりと、使い道は様々です。ただし、合計の定格電力を超えないように注意が必要です。

フック

レールに取り付けるだけのシンプルなフックです。通電はしないため、照明以外のものを吊るすために使います。エアプランツなどのグリーンを吊るしてナチュラルな雰囲気を出したり、モビールやガーランドを飾って子供部屋を楽しく演出したりと、手軽なディスプレイツールとして活躍します。耐荷重は必ず確認しましょう。

リモコン送受信機

「照明器具は気に入っているけど、リモコン機能がないのが不便…」という悩みを解決するアイテムです。ダクトレールと照明器具の間に受信機アダプターを取り付けることで、リモコン機能のない照明を後付けでリモコン化できます。使い方は簡単で、受信機をダクトレールに取り付け、その受信機にお手持ちのスポットライトなどを装着するだけ。製品によっては、一つのリモコンで複数の受信機を個別に、または一括で操作できるため、照明のグループ分けも簡単に行えます。

失敗しない!スポットライト器具の選び方

土台となるレールが決まったら、いよいよ主役のスポットライト選びです。ここでは、デザイン以外の重要な4つの選択基準を解説します。

選び方1:器具のタイプで選ぶ

スポットライトは、光源の扱い方によって「LED一体型」と「電球交換型」に大別されます。

LED一体型

- LEDチップと器具本体が一体化しているタイプです。

- 【メリット】:デザインが非常にスリムでコンパクト。ミニマルで洗練された印象を与えます。放熱設計が最適化されているため、LEDの性能を最大限に引き出し、長寿命な製品が多いです。

- 【デメリット】:LEDの寿命が尽きたら、器具全体を交換する必要があります(LEDの寿命は約40,000時間と言われ、1日10時間使用しても10年以上持ちます)。後から光の色や明るさを変えることはできません。

電球交換型(ランプ別売型)

- 器具本体とは別に、市販の電球(ランプ)を取り付けて使用するタイプです。

- 【メリット】:電球が切れても、電球だけを交換すれば使い続けられます。電球の種類を変えることで、光の色(色温度)や明るさ(ルーメン)、光の広がり(配光角)を後から自由に変更できます。スマート電球を使えば、手軽にIoT化することも可能です。

- 【デメリット】:LED一体型に比べると、デザインがやや大きくなる傾向があります。

- 【口金サイズ】:電球の根本のネジ部分のサイズです。日本で一般的なのは、E26(一般的な電球サイズ)、E17(小型の電球サイズ)、E11(ハロゲンランプによく使われるサイズ)の3種類です。購入する器具がどの口金サイズに対応しているか、必ず確認しましょう。

選び方2:光の広がり(配光)で選ぶ

配光とは、光がどのくらいの角度で広がるかを示すものです。「配光角」として角度で表記され、大きく3種類に分けられます。

- 狭角タイプ(ビーム角:約10°〜15°)

- 光がシャープな一本の筋のように集中します。壁に飾った一枚の絵や、お気に入りのオブジェをピンポイントでドラマチックに照らし、主役として際立たせるのに最適です。

- 中角タイプ(ビーム角:約18°〜25°)

- 狭角と広角の中間。使い勝手が良く、観葉植物や壁の一部など、少し広めの範囲を照らすのに向いています。

- 広角タイプ(ビーム角:約30°〜40°以上)

- 光がふんわりと広範囲に広がります。壁面全体を照らして空間を広く見せたり、テーブル全体を明るくしたりするのに適しています。複数の広角タイプを天井に向ければ、柔らかな間接照明としても機能します。

選び方3:光の色(色温度)で選ぶ

光の色は「色温度」と呼ばれ、ケルビン(K)という単位で表されます。色温度によって空間の雰囲気は大きく変わるため、過ごし方に合わせて選びましょう。

- 電球色(約2700K〜3000K)

- 夕日のようなオレンジがかった温かみのある光。料理を美味しく見せる効果があり、心身をリラックスさせるのに役立ちます。リビング、ダイニング、寝室など、くつろぎの空間に最適です。

- 温白色(約3500K)

- 電球色と昼白色の中間にあたる、肌なじみの良い自然な光。温かみと明るさを両立しており、どんな空間にも合わせやすい万能な色として近年人気が高まっています。

- 昼白色(約5000K)

- 太陽の光に近い、白く爽やかな光。物の色を自然に見せるため、服を選ぶクローゼットや、メイクをする洗面所、キッチンでの作業灯に向いています。

- 昼光色(約6500K)

- 青みがかった最も明るい光。集中力を高める効果があるとされ、勉強や読書、細かい作業をする書斎などに向いています。

選び方4:機能性で選ぶ

より快適な照明環境を求めるなら、最新の機能にも注目しましょう。

- 調光機能:シーンに合わせて光の明るさを100%〜5%程度まで調節できる機能です。食事の時は明るく、映画鑑賞や就寝前は暗く…といった使い分けができます。

- 調色機能:電球色から昼光色まで、光の色を自由に変化させられる機能です。朝は爽やかな昼白色で目覚め、夜はリラックスできる電球色で過ごすなど、一日の生活リズムに合わせて光環境を整えることができます。

- スマート照明:スマートフォンやスマートスピーカーと連携し、アプリや声で操作できる照明です。ON/OFFはもちろん、調光・調色、タイマー設定などを手元で行えます。外出先から消し忘れた照明を消したり、帰宅時間に合わせて自動で点灯させたりと、暮らしを格段に便利にします。

【厳選】おすすめの照明メーカー

どのメーカーを選べばいいか迷ったら、まずは品質と信頼性に定評のある国内大手や、デザインで人気のブランドからチェックするのが間違いありません。

国内大手メーカー(品質・機能性・信頼性で選ぶなら)

パナソニック(Panasonic)

日本を代表する総合電機メーカー。その品質と信頼性は折り紙付きです。シンプルで飽きのこないデザインが多く、どんなインテリアにも馴染みます。「シンクロ調色」など、独自の高い技術力に裏打ちされた機能性も魅力です。

オーデリック(ODELIC)

照明器具専門メーカーとして、デザイン性と機能性を両立した製品を数多く展開しています。特にBluetoothで手軽に調光・調色ができる「CONNECTED LIGHTING」シリーズは、スマホ一つで高度な照明コントロールが可能で、非常に人気があります。

大光電機(DAIKO)

住宅照明から店舗・施設照明まで手掛けるプロ御用達のメーカー。光の質や見え方にこだわった製品が多く、「本物」の光を求める方におすすめです。ショールームも全国にあり、実際に光を体感できるのも強みです。

デザイン照明ブランド(おしゃれさ・個性で選ぶなら)

アートワークスタジオ(ART WORK STUDIO)

神戸発の照明・家具ブランド。ヴィンテージ感のあるインダストリアルなデザインや、どこか懐かしさを感じるレトロなデザインが得意です。空間の主役になるような、存在感のある照明が見つかります。

アンプール(Ampoule)

“暮らしを灯す”をコンセプトに、北欧風やナチュラルテイストの照明を展開するブランド。天然木などの異素材を組み合わせた、お洒落で温かみのあるデザインが人気です。比較的手頃な価格帯の製品が多いのも魅力です。

まとめ

ダクトレールとスポットライトは、もはや単なる照明器具ではありません。それは、現代の多様なライフスタイルに寄り添い、私たちの暮らしをより豊かで快適にするための「空間編集プラットフォーム」です。

基本的な仕組みと選び方のポイントさえ押さえれば、誰でも簡単に、そして自由に、光をデザインすることができます。便利なアクセサリーを組み合わせれば、その可能性は無限に広がります。

「難しそう」という先入観を捨てて、まずは一本のレールから、あなたの理想の空間づくりを始めてみませんか。この記事が、その第一歩を踏み出すきっかけとなれば、これほど嬉しいことはありません。ぜひ、あなただけの光を見つけて、日々の暮らしを楽しんでください。