ほのか

ほのかオフィスの蛍光灯、早くどうにかしなきゃ…

LED化するのに、ホントに工事なんて必要なのかな?

日本の蛍光灯生産終了を間近に控え、今、多くの企業がオフィスの照明をどうすべきかという課題に直面しています。しかし、安易な選択は将来的なコスト増や機会損失につながる可能性も。

「オフィスの蛍光灯が切れたら、また同じものを買えばいい」 「LED化はコストがかかるから、まだ先の話だ」

もし、社長や決裁者の方がまだこのように考えているとしたら、それは非常に危険なサインです。日本の蛍光灯生産が2027年末までに段階的に終了することは、単なる製品のモデルチェンジではありません。これは、国際条約に基づく「もう二度と、当たり前に蛍光灯が手に入らなくなる」という、前代未聞の事態です。

この事実を知らずに判断を先延ばしにすると、将来的に「ランプがどこにも売っていない」「工事費用が異常に高騰している」といった事態を招き、企業の経営に深刻な影響を及しかねません。

そこで本記事では、蛍光灯生産終了の切迫した背景から、企業の経営判断として最適なLED化を進めるための具体的な選択肢、コスト、そして業者選びのポイントまでを網羅した「完全版ガイド」をお届けします。

この記事を読めば、あなたのオフィスにとっての最適解がきっと見つかり、決裁者の方へ的確な提案をするための強力な材料となるはずです。

- 今すぐ行動しないと起こる「2027年問題」の深刻な影響

- バイパス工事と器具交換工事、それぞれのメリット・デメリット

- あなたのオフィスに最適な選択肢がわかる判断チャート

- 業者選びで失敗しないための、具体的なチェックリスト

- 1,000社以上の工事業者から最適なパートナーを効率よく見つける方法

【緊急提言】2027年問題、今すぐ行動しないとどうなる?

知っていますか?蛍光灯はもうすぐ手に入りなくなります

オフィスの照明として長年当たり前のように使われてきた蛍光灯。しかし、その時代はまもなく終わりを告げます。なぜなら、蛍光灯に含まれる微量の水銀が国際的に規制されるためです。

2013年に採択された「水銀に関する水俣条約」に基づき、日本でも蛍光灯の製造と輸出入が2027年末までに段階的に禁止されることが決定しました。つまり、2028年以降は新しい蛍光灯ランプが市場に出回らなくなり、手元にある在庫がなくなれば、もう手に入れることはできなくなります。

Panasonicを含む大手照明メーカー各社は電球型蛍光灯の製造を打ち切っており、現在では家電量販店で入手するのは非常に困難な状況となりつつあります。

Panasonicは当初、2026年9月までにコンパクト蛍光灯(ツイン蛍光灯)の製造を終了する予定でした。ところが、直近で入ってきた情報によると、今年(2025年)9月末で前倒しして製造を打ち切るとのことです! (※)製造数の減少に加え、製造コストや物流コストの上昇により、すでに価格は高騰し始めており、半年前の2倍〜3倍の価格で販売する店舗も出てきています。 ※ 記事執筆時 2025年9月5日時点の情報

市場調査:あなたの会社は大丈夫? 迫りくるリスクへの低い危機感

「まだ使えるから大丈夫」「切れたら考えよう」 もし、そう思っていたら危険信号です。パナソニックが2025年3月に行った調査(※)によると、一般家庭において蛍光灯の製造・輸出入が禁止されることの認知度は約6割に向上したものの、それを知った後も45.7%が「特に何も行動しなかった」と回答しています。(Panasonic 蛍光灯に関する意識調査)

その背景には、電球型蛍光灯がLED電球へ簡単に置き換えられるという経験があります。すでにLED電球を使用している人が多いため、「直管型や丸型(サークル型)の蛍光灯も同じように工事不要でLEDランプへ差し替えられる」と誤解している方が少なくありません。

実際に家電量販店でお客様に説明すると、「電球型と直管型及び丸型では仕組みや交換方法が違う」という事実に驚かれるケースが非常に多いのです。

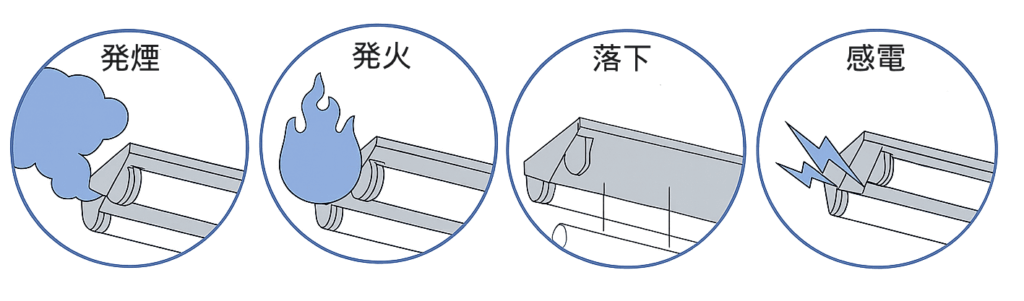

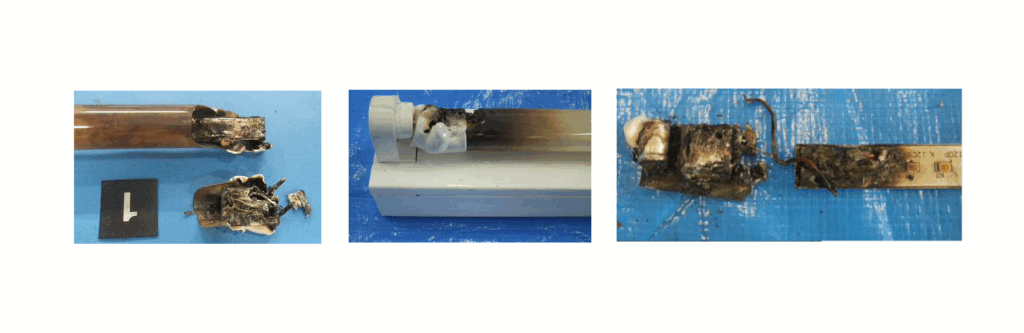

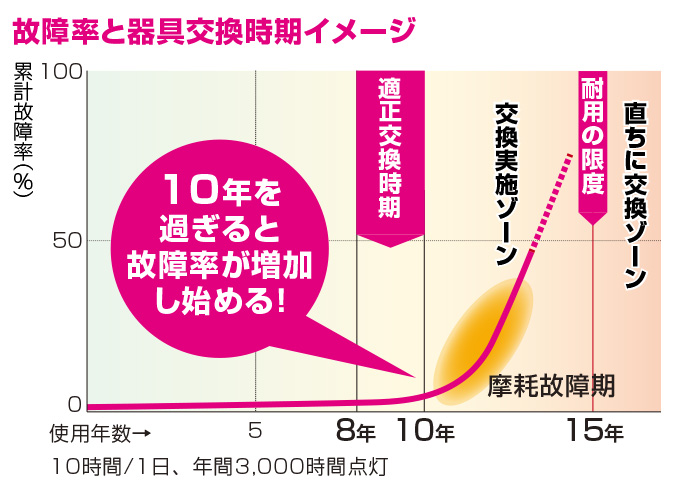

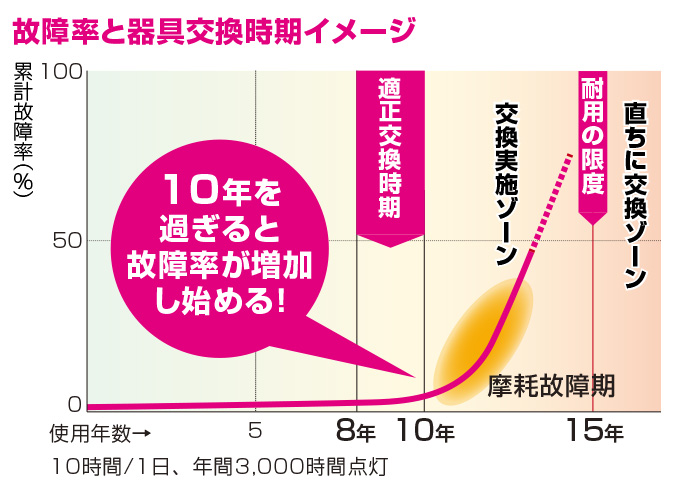

さらに深刻なのは、照明器具の寿命や安全性に対する認識の低さです。蛍光灯器具には適正な交換時期(寿命)があり、それを超えて使用すると発煙・発火のリスクがあることを、実に6割近くが「聞いたことがない」「初めて知った」と回答しています。

この「まだ使える」という感覚と、「寿命やリスクを知らない」という現状は、オフィスにおいても同様、あるいはそれ以上に深刻な課題であると考えられます。多くの企業が問題を先送りにした結果、いざという時にランプが手に入らない、工事業者が捕まらないといった事態を招き、事業の継続を脅かすことになりかねないのです。

※一般家庭を対象とした調査ですが、企業の担当者にとっても重要な示唆を含んでいます。

これから起こる「3つの危機」を徹底解説

このまま無心でいると、企業は以下のような3つの深刻な危機に直面する可能性があります。

1. 蛍光灯ランプの枯渇リスク

生産終了が迫るにつれ、市場では駆け込み需要が起こることが予想されます。「まだ十分な在庫がある」と思っている方もいるかもしれませんが、特定のワット数や色味のランプから順に市場から姿を消していく可能性が高いのです。

2. 蛍光灯ランプの価格高騰リスク

さらに、この枯渇リスクはすでに「価格の高騰」という形で現実のものとなり始めています。この価格高騰の背景には、単に市場在庫が減っているという単純な需要と供給の問題だけではありません。生産量が減少することで、製品一つあたりの生産コストそのものが上昇しています。さらに、少量の生産では一度に大量輸送ができず、物流コストも増大します。これらのコストアップが製品価格に直接転嫁され、結果として市場価格が数倍にも跳ね上がるという事態が起きているのです。

この状況は、生産終了が間近に迫るにつれてさらに深刻化します。2027年に近づくほど、駆け込み需要と生産・物流コストの上昇が重なり、今では考えられないほどの価格高騰が起こる可能性があります。決断が遅れれば遅れるほど、企業はより大きな経済的負担を強いられることになるのです。

3. 工事の遅延と高騰リスク

2027年に向けて、多くの企業が一斉にLED化工事に踏み切ると、工事業者への依頼が殺到します。そうなれば、希望する時期に工事をしてもらえない「工事難民」が発生したり、需要過多によって工事費用が大幅に高騰したりするリスクが高まります。 特に中小企業の場合、依頼する工事業者が見つからず、業務に支障が出るまで放置してしまうケースも少なくありません。

4. 業務に支障が出るリスク

ランプの在庫がなく、すぐに工事も依頼できない状況で、オフィスの照明が突然切れたらどうなるでしょうか?一部の照明が切れただけでも業務効率は低下しますが、細かい作業を伴う作業場や工場などでは、業務に深刻な支障をきたす事態を招きかねません。これは、企業の事業継続計画(BCP)においても、見過ごすことのでない重要なリスクなのです。 蛍光灯の生産終了は、単なるランプ交換ではなく、企業の経営課題として今すぐ取り組むべきテーマです。

【基礎知識】LED化の2つの選択肢:バイパス工事と器具交換工事を徹底比較

蛍光灯をLEDに替えるには、主に2つの方法があります。それぞれを正しく理解することが、賢い判断の第一歩です。

バイパス工事:初期費用を抑える“応急処置”

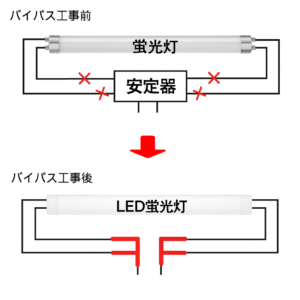

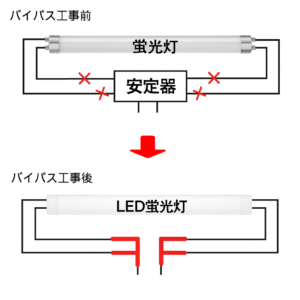

【工事の仕組み】 この工事を理解するには、まず蛍光灯器具の心臓部である「安定器」について知る必要があります。

安定器は、蛍光灯を点灯させるために不可欠な専用の電源装置です。蛍光灯は、家庭用のコンセントに来ている電気(AC100Vなど)を直接つないでも点灯しません。点灯のためには、まず一時的に高い電圧をかけ、点灯後は過剰な電流が流れてランプが壊れないように、電流を一定に制御し続ける必要があります。この複雑な役割を担っているのが安定器です。

なぜ、LED化で安定器が問題になるのか?

一方、LEDランプは内部に専用の電子回路(電源回路)を持っており、安定器を必要としません。それどころか、蛍光灯専用の安定器が間にあると、以下のような問題が発生します。

- 性能低下と故障の原因に: 安定器を経由することで、LEDランプが正常に作動せず、ちらつきや不点灯、早期の故障を引き起こす原因となります。

- 省エネ効果の減少: LEDランプ自体は省エネでも、古い安定器が電力を消費し続けるため、期待したほどの電気代削減効果が得られません。

- 安全性のリスク: 劣化した安定器は、それ自体が発熱や発火の原因となる可能性があります。

そこで行われるのが「バイパス工事」です。

これは、照明器具の内部にある安定器を電気回路から切り離し(バイパスし)、電源からソケット(ランプの接続部分)へ直接電気が流れるように配線を変更する電気工事を指します。これにより、既存の照明器具のガワ(本体)はそのままに、中身をLEDランプが安全に点灯できる状態へと作り変えるのです。

メリット

- 初期費用が安い: 安定器を取り外すだけの簡易な工事なので、新しい器具を購入する費用がかからず、工事費用も抑えられます。

デメリット

- 器具本体の寿命問題: バイパス工事をしても、器具本体の寿命は延びません。蛍光灯器具は一般的に10〜15年で寿命を迎えます。

- メーカー保証の無効化: 蛍光灯器具を改造する工事なので、メーカーの保証が受けられなくなります。工事後に器具が故障しても、有償修理や新規交換となるため、かえって高くつく可能性があります。

- 安全性: 蛍光灯ランプよりも重いLEDランプは、劣化して脆くなったソケット部分から落下するリスクがあります。

- JLMA(日本照明工業会)の非推奨: 業界団体である日本照明工業会は、安全性の観点からバイパス工事を推奨していません。

先にも述べたように、バイパス工事は照明器具の「改造」にあたります。

費用面や環境面などの理由から、やむを得ずバイパス工事を選択する場合でも、JLMA(日本照明工業会)は注意を促しています。必ず規格に準拠したLED蛍光灯を使用し、規格に沿った正しいLED改造工事を行うよう推奨しているのです。

えっ?!ちゃんとした工事業者にお願いしないと危ないってこと?

その通り!種類や施工方法を間違うと、火災などの重大事故の恐れがあります。詳しくはこのあと詳しく解説します。

器具交換工事:安心と性能を追求する“本質的な解決策”

【工事の仕組み】 既設の蛍光灯器具をすべて撤去し、新しくLED専用の照明器具に交換する工事です。

メリット

- 高い安全性と信頼性: 劣化器具を撤去するため、火災や落下のリスクを根本から解消します。

- 最高レベルの省エネ効率: バイパス工事では安定器の損失分しか改善しませんが、器具交換では、ランプと器具が一体となり設計された最新のLED照明器具にすることで、さらに高い省エネ効果が期待できます。

- 照明環境の質向上: ちらつきがなく、目に優しい光、色味や明るさの調節機能など、最新の照明器具ならではの快適なオフィス環境が手に入ります。

デメリット

- 初期費用がバイパス工事よりも高くなる: 器具本体の購入費用が発生するため、バイパス工事に比べて初期費用は高くなります。

【要注意】第3の選択肢「工事不要LED」に潜む重大なリスク

バイパス工事や器具交換工事のほかに、もう一つ選択肢があります。

それは、既存の蛍光灯器具の安定器をそのままに、ランプだけを交換する「工事不要タイプの直管LED」です。

スターター型やラピッドスターター型など、既存の点灯方式に対応した様々なワット数(10W, 15W, 20W, 40Wなど)の製品が、特にインターネット通販などで安価に販売されています。一見、最も手軽で魅力的な選択肢に見えますが、企業がこの方法を選択することは、極めてリスクが高く、おすすめできません。

えーっ!普通に販売されているのにリスクが高いってどういうこと?!

なぜ企業は「工事不要LED」を選ぶべきではないのか

最大の理由は、発煙・発火といった火災事故につながる危険性を完全に排除できないからです。

このリスクの高さは、Panasonicをはじめとする国内大手照明メーカーが、このタイプの製品を積極的に製造・販売していないという事実からも明らかです。

器具との相性問題と性能の限界

工事不要LEDは、本来、蛍光灯を点灯させるために設計された古い照明器具に、いわば「無理やり」適合させた製品です。そのため、器具に内蔵されている安定器との相性によっては、以下のような問題が頻発します。

- そもそも点灯しない

- すぐに点灯しなくなる、ちらつく

- 期待したほどの省エネ効果が得られない(古い安定器が電力を消費し続けるため)

実は、大手家電量販店の一部の店舗で「工事不要」をうたった直管LEDランプが販売されています。しかし、一般の家電製品と比べると不具合が発生する確率がかなり高く、返品対応となるケースも少なくありません。そのため、お客様にご案内する際には、リスクを十分にご理解いただいたうえで、自己責任でご購入いただくようお願いしています。

劣化した安定器が引き起こす火災リスクと、オフィス特有の危険性

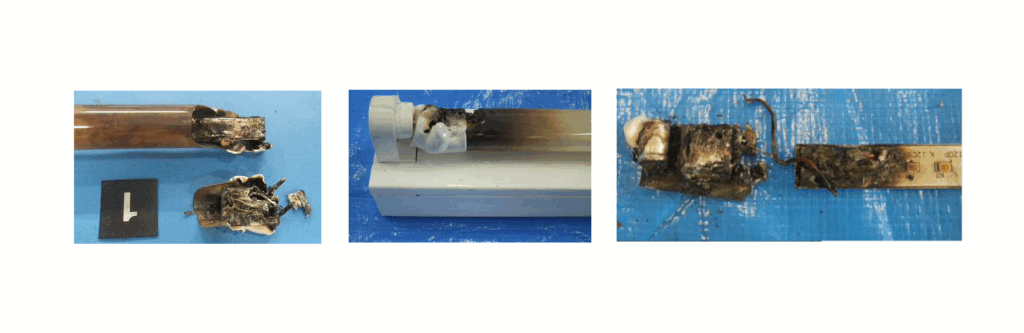

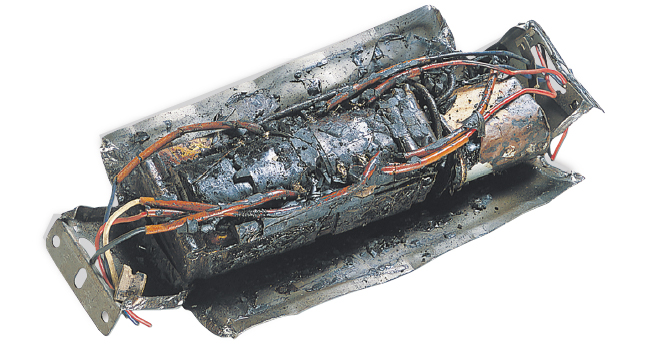

最も恐ろしいのは、寿命が近づき劣化した安定器と組み合わせることで、異常な発熱やショートを引き起こし、最悪の場合、発煙・発火事故につながるケースがあることです。

この火災リスクは一般家庭でも同様ですが、企業・オフィスではその危険性が格段に高まります。なぜなら、オフィス特有の2つの悪条件が重なるからです。

- 異常発見の困難さ: 一般家庭であれば、照明器具の数が少なく、家族の誰かが異変(焦げ臭い匂い、異常な熱など)に気づきやすい環境です。しかし、40本、50本と大量の蛍光灯が設置された広いオフィスで、「どの1本が異常発熱しているか」を日常的に把握するのは極めて困難です。

- 無人状況での点灯: 企業のオフィスでは、夜間や休日など、人がいない状況でも防犯や清掃のために照明をつけたままにするケースがあり得ます。万が一、無人の時間帯に異常が発生した場合、初期消火の機会を失い、大規模な火災へと発展する可能性を否定できません。

「工事不要」の罠:グロー球の誤装着が招く最悪の事態

特にグロースターター式の器具で「工事不要」を謳う製品には、もう一つ致命的なリスクが潜んでいます。このタイプの製品は、既存のグロー球(点灯管)を取り外すだけでLEDランプが点灯する仕組みになっています。しかし、もし担当者が変わるなどして、知識のない方がLEDランプが装着されている器具に、誤って再びグロー球を取り付けてしまったらどうなるでしょうか?

グロー球は、蛍光灯を点灯させるために瞬間的に高電圧を発生させる部品です。この高電圧がLEDランプの精密な電子回路に流れると、回路が瞬時に破壊され、ショート、発煙、そして最悪の場合は発火に至るのです。

家電量販店で販売されている製品には、この事故を防ぐために「ダミーグロー」と呼ばれる安全部品が付属していることもあります。しかし、これも万全ではありません。将来、照明器具の知識がない方がそのダミーを本物のグロー球と勘違いして交換してしまったり、「グロー球が切れている」と勘違いして本物を装着してしまったりする人的ミスは、企業という組織の中では十分に起こり得るリスクです。

確かに、LED照明が平均して約10年間交換不要だと考えると、その頃にはダミーのグロー球が付いていることなんて、従業員(あるいは家族)全員がすっかり忘れてしまいそう…。そう考えると、怖い。

つまり、いつ、どの器具が火を噴くか分からない時限爆弾を、しかも人の目が届きにくい状況で放置することになりかねないのです。

【業者選定のポイント】ネット通販品とプロ仕様品、その決定的な違い

「ネット通販で安く大量に売られているLEDランプと、専門業者が提案する製品は何が違うのか?」

これは、多くの担当者様が抱く当然の疑問です。初期費用を抑えたいと考えると同じ製品に見えるかもしれませんが、両者の間には、特に企業が導入する上で決して無視できない「品質」と「安全性」において、決定的な違いが存在します。

その重要な判断基準となるのが、PSEやJLMA301(一般社団法人 日本照明工業会)への準拠です。

ネット通販の安価な製品に潜むリスク

ネット通販、特に海外からの輸入品には、企業のオフィス環境で使用するには多くのリスクが伴います。

- 安全基準の不透明さ: 日本の法律で定められた電気用品安全法(PSEマーク)を満たしていない、あるいは偽装された製品が紛れている可能性があります。低品質な部品の使用は、発煙・発火といった重大な事故に直結します。

- 品質・性能のばらつき: 同じ製品をまとめて購入しても、「明るさ」「光の色」「寿命」が製品ごとに異なるといったケースが頻発します。オフィス内で照度が不均一になることは、従業員の目の疲労や生産性の低下を招きます。

- 保証なきアフターサービス: 初期不良や早期の故障が発生しても、販売元が海外の業者である場合など、適切な返品・交換対応が受けられないリスクがあります。

専門業者が扱う「JLMA301準拠品」という安心

主にJLMAに加盟する国内主要メーカー(パナソニック、東芝、三菱、NECなど)の製品です。これらの製品は、業界の自主基準であるJLMAガイドラインに沿って設計・製造されており、いわば「品質と安全の証明書」が付いているようなものです。

- 確立された安全性: 電気用品安全法などの国内法規を遵守するのはもちろん、業界の高い自主基準に基づき、万が一の異常時にも事故に至らないよう多重の安全対策が施されています。

- 信頼できる性能表示: 表示されている明るさ、寿命、省エネ性能といったスペックは、厳格な基準をクリアしており、長期間にわたって安定した性能を維持します。

- 充実したメーカー保証: 数年単位の長期保証が付帯しており、万が一の際も、施工した専門業者を通じて迅速なサポートが受けられます。

結論:企業が選ぶべきは「プロ仕様品」一択

ネット通販の安価な製品は「品質も安全性も自己責任」の世界です。一方、専門業者が扱う製品は「業界とメーカーが品質と安全性を保証する」製品です。 従業員の安全と企業の資産を守るという経営的な観点から、企業が選択すべきは間違いなく後者です。

専門業者への依頼は、単なる工事の発注ではなく、この「長期的な安心」を購入するという重要な意味を持つのです。

【深掘り解説】意外と知らない!安定器と照明器具の寿命

経営者や総務担当者の方からすると、「まだ使える器具をなぜ交換する必要があるのか?」という疑問は当然です。しかし、実はその器具には、見た目では分からない「時限爆弾」が隠されているのです。

蛍光灯を点灯させる「心臓」:安定器とは?

蛍光灯は、私たちが普段使っている家電製品とは少し異なる方法で点灯します。蛍光灯ランプにいきなり家庭用の100Vの電圧をかけると、過剰な電流が流れて一瞬で壊れてしまいます。この過剰な電流を抑え、ランプが安定して点灯するのに必要な電圧を供給する役割を担うのが、照明器具に内蔵されている「安定器」です。 安定器の内部には、コンデンサやコイルなどの電子部品が使われています。これらの部品は、使用時間や周囲の熱によって徐々に劣化が進みます。この劣化が、器具の寿命を左右する大きな要因となるのです。

10年で交換が必要な「本当の理由」

「蛍光灯器具の寿命は10年」と耳にしたことがあるかもしれません。これは、単なる目安ではありません。日本照明工業会が定めている「照明器具の適正交換時期」であり、製造から10年を過ぎた器具は、外観に異常がなくても内部の劣化が進んでいる可能性が高いとされています。

主な劣化箇所は以下の通りです。

- 安定器の劣化: 安定器の内部にあるコンデンサや電子回路は、長時間使用することで熱劣化を起こします。寿命を超えて使用し続けると、異音や発熱を引き起こし、最悪の場合は発煙・発火の原因となります。

- 配線の劣化: 器具内部の配線は、安定器からの熱や長年の使用で被覆が硬化し、ひび割れや断線が起こる可能性があります。これは漏電の原因にもつながります。

- 樹脂部品の劣化: ランプを固定するソケットや反射板などのプラスチック部品は、熱や紫外線で脆くなります。ここにLEDランプの重さが加わると、落下するリスクも高まります。

見た目に現れる異常: 「器具から焦げ臭い匂いがする」「ランプがチラつく、点灯しない」「器具本体にサビや変色がある」といった症状は、すでに内部の劣化が進んでいるサインです。 このように、器具の寿命は単なる「見た目」ではなく、企業の安全と従業員の命を守るための重要な判断基準なのです。

【費用対効果を徹底検証】コスト削減と将来の投資を考える

ここでは、初期費用だけでなく、長期的な視点でLED化の経済的なメリットを検証します。

蛍光灯 vs LED:10年間でどれだけお得になる?

まずは、蛍光灯を使い続けた場合と、LEDに切り替えた場合の電気代の差を見てみましょう。

前提条件

- 対象: 40W形の蛍光灯 50本を設置している中小オフィス

- 消費電力(1本あたり): 蛍光灯45W(安定器含む) vs LED18W(※40W形蛍光灯相当の明るさ)

- 1日の点灯時間: 10時間

- 年間稼働日数: 245日 (土日祝日を除いた平均的な営業日数)

- 電気料金単価: 31円/kWh

計算の内訳

1. 蛍光灯を使い続けた場合の年間電気代

- 計算式:(消費電力 W ÷ 1000) × 本数 × 点灯時間 × 稼働日数 × 電気料金単価

- 計算:(45W ÷ 1000) × 50本 × 10時間 × 245日 × 31円/kWh = 170,887.5円

- 結果:約17.1万円

2. LEDに交換した場合の年間電気代

- 計算式:(消費電力 W ÷ 1000) × 本数 × 点灯時間 × 稼働日数 × 電気料金単価

- 計算:(18W ÷ 1000) × 50本 × 10時間 × 245日 × 31円/kWh = 68,355円

- 結果:約6.8万円

【結論】10年間で約103万円のコスト削減に

- 年間の差額:約17.1万円 (蛍光灯) – 約6.8万円 (LED) = 約10.3万円

- 10年間の差額:約10.3万円 × 10年間 = 約103万円

このように、10年間という長期的な視点で見ると、100万円以上ものコスト削減効果が期待できます。蛍光灯を使い続ける限り、この削減メリットは永遠に享受できません。LED化は、ただの出費ではなく、確実なコスト削減という「投資」なのです。

見落としがちなコスト!蛍光灯の交換費用

電気代以外にも、蛍光灯を使い続ける限り、避けられないコストがあります。それがランプの交換費用です。 蛍光灯の寿命は一般的に12,000時間とされています。一般的なオフィスで平日の朝9時から夜8時まで(1日11時間)点灯した場合、年間稼働日数を245日とすると、年間約2,695時間使用することになります。 これを10年間で考えると、ランプは10年間で約2回交換が必要です。 50本の蛍光灯を10年間使い続けた場合、ランプ交換費用は約13.5万円にもなります。

一方で、LEDランプの寿命は一般的に約40,000時間と、蛍光灯の3倍以上です。

えっ!そんなに長くもつの?!

同じ条件(年間2,695時間使用)で計算すると、LEDランプの交換時期は約15年後となり、シミュレーション期間である10年間ではランプ交換の必要がありません。

つまり、蛍光灯を使い続ける場合は約13.5万円のランプ交換費用が発生するのに対し、LED化した場合の交換費用は0円となります。これもLED化が長期的に見て大きなコスト削減につながる理由の一つです。

オフィスLED化 最適選択診断チャート

これまでの内容を踏まえ、差し迫る蛍光灯の生産終了に備え、オフィス照明のLED化についての対応を簡単に確認できる診断チャートをご用意しました。ぜひお試しください。

【初期費用を賢く抑える】LED化に使える補助金・助成金

LED化の初期費用は、企業規模によっては大きな負担となります。しかし、国や自治体の補助金・助成金を賢く活用することで、その負担を大幅に軽減できます。

補助金・助成金とは?

補助金や助成金は、国や地方自治体が特定の政策目標を達成するために、条件を満たした企業に対して支給する返済不要の支援金です。

これと同様に、法人向けにも多様な補助金・助成金制度が用意されています。

主な補助金・助成金制度

省エネルギー投資促進支援事業費補助金

経済産業省が主導する、最も代表的な補助金です。LED照明だけでなく、高効率空調や産業用ボイラーなどの省エネ設備を導入する際に活用できます。 複雑な申請手続きが必要な場合もありますが、中小企業の場合は補助率が高く、大きなメリットが得られます。(省エネルギー投資促進支援事業費補助金 )(SII:一般社団法人 環境共創イニシアチブ)

地方自治体の独自制度

東京都をはじめ、多くの自治体がLED照明導入を支援する独自の助成金制度を設けています。 国の補助金に比べて申請要件がシンプルで、使いやすいものが多いのが特徴です。

※補助金・助成金は、それぞれ公募期間や予算、対象となる設備などが異なります。常に最新情報を確認するようにしましょう。

補助金活用で差をつける業者選び

補助金や助成金は、自社で情報を集め、申請手続きを行うのは非常に手間がかかります。また、専門知識がないと、申請条件を満たしているかどうかの判断も難しくなります。

そこで、補助金制度に詳しい工事業者を選ぶことが、成功への鍵となります。

業者の中には、LED化工事だけでなく、補助金に関する情報提供や、申請手続きのサポートまで行ってくれる専門家がいます。つまり、LED化に関する知識だけでなく、補助金や助成金の活用にも精通した優良業者を厳選する必要があります。

最適な工事業者を見つけるには?EMEAO!(エミーオ)を活用する賢い方法

工事業者選びがとても重要であることはお判りいただけたと思います。失敗しない業者選びの秘訣は複数の評判の良いLED業者を比較することです。

でも、具体的にはどうしたらいいの?

実際にはこんなお悩みが多く聞かれます。

- ネット検索では条件に合わない業者ばかりがヒットする

- 見積もりの取り方や価格が適正かどうかわからない

- すぐ依頼したいのに、問い合わせの返信が遅い

- 一括見積もりに登録したら電話が鳴りっぱなしになる

- 業者ごとに同じ説明を何度もしなければならない

こうした煩わしさを解消するために、LED照明工事業者ご紹介サービス 「EMEAO !(エミーオ)」 をおすすめします。

【LED照明工事業者探しならEMEAO!】ご希望にあった優良企業を無料で紹介します

LED照明業者がすぐに見つかる。条件・要望に合う、スピードマッチング

あかりナビが「EMEAO!(エミーオ)」をおすすめする最大の理由は、登録業者を一括で自動抽出する仕組みではなく、業界知識を持つプロが条件に合うLED業者を厳選して紹介してくれる点です。

「EMEAO!(エミーオ)」では、膨大な業者情報をもとに、対応範囲・技術力・親切度・価格帯に加え、業界トレンドや口コミなども総合的に判断し、最適な業者を紹介してくれます。

ひと昔前は「一括見積」が流行しましたが、多くの問題がありました。特に、登録業者の品質保証はなく、結果として依頼者がリスクを背負わざるを得ないケースがほとんどでした。

以前引越し業者の一括見積で一番安い業者を安易に選んだら、洗濯機が破損したり、荷物の積み忘れがあったりと、ひどい目にあったことがある…

その点、「EMEAO!(エミーオ)」は独自の審査を通過した業者のみが登録されており、さらに業界に精通したプロが条件や要望に応じて、最大8社まで厳選して紹介してくれる仕組みになっています。

しかも、ご利用は完全無料です。

紹介までにかかる時間と利用の流れ

要望の大まかな点を入力。その内容に沿ったプロの担当者がつく。

指定の時間に担当者より電話がくる。納期、予算、要望、悩みなどを話す。

業界に通じるプロが最大8社の業者を選定。ヒアリング内容と、業者から連絡しても良い時間帯を記載した確認メールが届く。

気に入った業者を選ぶ。個別に見積もりを受け取り、依頼するかどうかを検討。

自分で探すより圧倒的に早くて正確で無駄がなさそう!!

最終的に全て見送っても構わないし、サービスは無料だから、気軽に相談できますね。

その通りです。期限が迫っている以上、いずれは必ず向き合わなければならない問題です。深く考えすぎずに、まずは第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

EMEAO!(エミーオ)の公式サイトで内容を確認してみる

まとめ:未来への賢い一手は「今、動くこと」

本記事を通して、蛍光灯の生産終了が単なる「ランプ交換の問題」ではなく、企業の事業継続(BCP)や安全配慮義務にも関わる、待ったなしの経営課題であることをご理解いただけたかと思います。

「まだ使えるから」と問題を先送りすれば、ランプの枯渇と価格高騰、工事業者の争奪戦という三重苦に直面し、結果的により大きなコストとリスクを負担することになりかねません。特に、手軽に見える「工事不要LED」への安易な交換は、火災という最悪の事態を招く可能性をはらんでおり、おすすめできません。

では、どうすれば良いのか。 答えは明確です。「安全な器具ごと交換」を前提に、今すぐ計画的なLED化へ舵を切ることです。

LED化は、目先の出費に思えるかもしれません。しかし、本記事で示した通り、10年間で100万円以上にもなる電気代と交換コストの削減、従業員の生産性向上、そして火災リスクからの解放といった数多くのメリットを享受できる、極めて費用対効果の高い「未来への投資」です。

この記事を読まれた今が、行動を起こす絶好の機会です。 まずは自社の照明器具が設置から何年経っているかを確認し、専門の業者に相談して見積もりを取ることから始めてみてはいかがでしょうか。

未来のオフィス環境をより安全で快適、そして経済的なものにするための賢い一手は、「今、動くこと」です。あなたのオフィスに最適な選択肢を見つけ、安心してLED化を進められることを願っています。