らいと

らいと蛍光灯の生産が終わるって聞いたけど、うちの照明、いつまで使えるんだろう?

蛍光灯が切れたら、もう替えは手に入らないの?どうなるの?

最近、こうした蛍光灯に関する不安の声をよく耳にします。長年、私たちの暮らしやオフィスを明るく照らしてくれた蛍光灯ですが、その役目を終える時が近づいているのは事実です。

この記事では、蛍光灯の生産がなぜ終了に向かっているのか、その背景にある国際的なルールやメーカーの動向、そして具体的にいつ頃まで蛍光灯が手に入る見込みなのか、種類別のスケジュール感について詳しく解説します。

さらに、今使っている蛍光灯器具はどうなるのか、そして今後の対策についても分かりやすくご紹介します。

この記事を読めば、蛍光灯の生産終了に関する疑問や不安が解消され、ご自宅やオフィスの照明について、これからどうすべきかの具体的なヒントが見つかるはずです。

- 蛍光灯の生産が終了する理由(水俣条約など)

- 蛍光灯がいつまで生産・販売されるかの目安(法的な禁止期限とメーカー動向)

- 蛍光灯の種類別の詳細な生産禁止スケジュール(法的期限)

- パナソニックなど主要メーカーの具体的な生産終了計画(最新情報に基づく)

- 現在使用中の蛍光灯や照明器具がどうなるか

- 古い照明器具を使い続けるリスク

- 使い終わった蛍光灯の正しい捨て方

- 今後の対策としてLED化を検討すべき理由

結論を先にまとめると…

- 国際的な環境規制(水銀に関する水俣条約)により、一般照明用の蛍光ランプは、種類や特性に応じて2025年末、2026年末、2027年末と段階的に生産・輸出入が禁止されます。

- パナソニックなど国内大手メーカーは、多くの場合、この法的期限よりも早く生産を終了する計画を発表・実行しています。

- パナソニックの例: 電球形は既に生産終了。ハロりん酸系直管は2025年6月末、コンパクト形は2026年9月末、三波長系直管・環形は2027年9月末に生産終了予定。(詳細は本文参照)

- 現在、店頭で蛍光灯が販売されていますが、生産縮小・終了の流れの中で、いずれ入手困難になる可能性が高いです。

- したがって、慌てる必要はありませんが、計画的にLED照明への移行を検討することが推奨されます。

それでは、詳しく見ていきましょう。

なぜ?蛍光灯の生産が終了する決定的な理由

長年親しまれてきた蛍光灯が、なぜ姿を消そうとしているのでしょうか? その背景には、いくつかの重要な理由があります。

環境問題への配慮:「水銀に関する水俣条約」

最も大きな理由は、地球環境への配慮、特に水銀による環境汚染や健康被害を防ぐための国際的なルールが定められたことです。

蛍光灯には、光るために微量の水銀ガスが使われています。水銀は、適切に処理されずに環境中に排出されると、生態系や人体に深刻な影響を与える有害物質です。過去には、日本の水俣病のような悲劇も引き起こしました。

こうした背景から、水銀の国際的な流通や使用を規制するため、2013年に「水銀に関する水俣条約」が採択され、2017年に発効しました。この条約では、水銀を使った製品の生産や輸出入を段階的に禁止・制限することが定められています。

そして、2023年11月の第5回締約国会議(COP5)において、一般照明用の蛍光ランプについても、種類や特性(ワット数、水銀含有量、蛍光体の種類など)に応じて、2025年末、2026年末、2027年末と段階的に生産・輸出入を禁止することが決定されました。

参考情報

水俣条約に関する詳しい情報は、環境省や経済産業省のウェブサイトで確認できます。

- 環境省 一般照明用の蛍光ランプの製造・輸出入は 2027 年までに廃止されます(PDF) (※タイトルは2027年までとなっていますが、内容は段階的な廃止を示しています)

- 経済産業省 水銀に関する水俣条約

照明業界の対応については、一般社団法人 日本照明工業会(JLMA)のウェブサイトが参考になります。

省エネ化の世界的な潮流

地球温暖化対策として、世界的に省エネルギー化の流れが加速していることも、蛍光灯の生産終了を後押ししています。

蛍光灯も登場当時は画期的な省エネ照明でしたが、近年急速に性能が向上したLED(発光ダイオード)照明と比較すると、エネルギー効率で見劣りするようになりました。LED照明は、蛍光灯に比べて消費電力が約半分以下で済むものが多く、大幅な省エネ効果が期待できます。

各国政府も、省エネ基準を強化するなどして、よりエネルギー効率の高いLED照明への移行を推進しています。

国の政策による後押し

日本国内でも、省エネ法に基づく「トップランナー制度」などにより、エネルギー効率の高い製品の開発・普及が促進されてきました。照明分野においても、LED照明への移行が推奨されています。

現行モデルでいちばん省エネ性能が高い(=トップランナー)製品を基準にして、次に市場へ出す新製品は「少なくともその水準以上の効率」を満たさなければならない――という国の省エネルギー基準策定方式。1999年の「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」改正で導入され、照明器具や家電、車など幅広い分野に適用されている。

こうした国の政策も、メーカーが蛍光灯からLEDへと生産の軸足を移す一因となっています。

メーカー各社の経営判断と生産終了計画

上記の国際的な規制、省エネ化の潮流、国の政策といった外部環境の変化に加え、メーカー各社自身の経営判断も大きく影響しています。

LED照明の技術革新が進み、価格も手頃になってきたことで、市場の需要は急速にLEDへとシフトしました。メーカーとしても、将来性の高いLED照明の開発・生産に経営資源を集中させる方が合理的です。

そのため、パナソニック、東芝ライテック、NECライティング(ホタルクス)、三菱電機照明といった国内の主要な照明メーカーは、水俣条約の規制(法的期限)を待たずに、自主的に蛍光ランプの生産を段階的に縮小・終了する計画を発表・実行しています。

メーカーの生産終了計画

照明市場で長年にわたりトップシェアを誇るパナソニックを例に、確認してみましょう。

パナソニックは、蛍光ランプの種類ごとに、法的期限とは異なる独自の生産終了スケジュールを進めています。(※計画は変更される可能性もあります。最新情報はメーカー公式サイトでご確認ください。)

| ランプの種類 | サブタイプ/蛍光体 | ワット数・水銀条件 | 規制禁止年 | 生産スケジュール |

|---|---|---|---|---|

| 電球形蛍光ランプ (CFLi) | ― | 30 W以下・水銀含有5 mg以下 | 2025年 | 生産終了済 |

| 電球形蛍光ランプ (CFLi) | ― | 30 W超・水銀含有すべて | 2026年 | 生産終了済 |

| コンパクト形蛍光ランプ (CFLni) | ― | 30 W以下・水銀含有5 mg以下 | 2026年 | 2025 年9 月末 生産数量見極め → 2026 年9 月末 生産終了 |

| コンパクト形蛍光ランプ (CFLni) | ― | 30 W超・水銀含有すべて | 2026年 | 2025 年9 月末 生産数量見極め → 2026 年9 月末 生産終了 |

| 直管形蛍光ランプ (LFL) | 三波長形蛍光体 | 60 W未満 5 mg以下/60 W以上 5 mg以下/60 W以上 5 mg超 | 2027年 | 2026 年9 月末 生産数量見極め → 2027 年9 月末 生産終了 |

| 直管形蛍光ランプ (LFL) | ハロ蛍光体 | 40 W以下 10 mg以下/40 W超 水銀含有すべて | 2026年 | 2024 年12 月末 生産数量見極め → 2025 年6 月末 生産終了 |

| 非直管形蛍光ランプ (NFLs) | 三波長形蛍光体 | すべてのW | 2027年 | 2026 年9 月末 生産数量見極め → 2027 年9 月末 生産終了 |

| 非直管形蛍光ランプ (NFLs) | ハロ蛍光体 | すべてのW | 2026年 | 生産終了済 |

| 冷陰極蛍光ランプ/外部電極蛍光ランプ (CCFL/EEFL) | ― | 種類にかかわらず水銀含有のものすべて | 2025年 | 生産終了済 |

メーカー情報リンク

各メーカーの蛍光ランプ生産終了に関する具体的な情報は、それぞれの公式サイトのお知らせや製品情報ページで確認できます。

これらの理由が複合的に作用し、蛍光灯はその役割を終え、LED照明へとバトンタッチする時代が訪れているのです。

【重要】蛍光灯はいつまで買える?種類別の生産終了スケジュール

で、結局、蛍光灯はいつまで手に入るの?

法的な期限と、メーカーの動向、そして蛍光灯の種類別の状況を見ていきましょう。

法的な期限は「2027年末」が節目

前述の通り、「水銀に関する水俣条約」により、2027年末が一般照明用蛍光ランプの生産・輸出入禁止における一つの大きな節目となります。

この期限をもって、基準値(水銀含有量やエネルギー効率など)を満たさない多くの蛍光ランプが、新たに作られたり、海外から輸入されたりすることができなくなります。

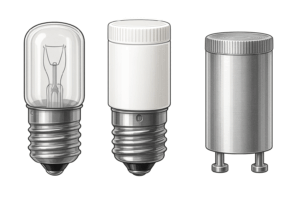

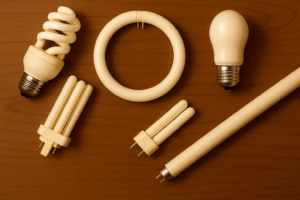

対象となる可能性が高い主な蛍光ランプの種類

- 直管蛍光灯: 一般的なオフィスや家庭で使われる長いタイプ (FL, FLR, FHFなど)

- 環形蛍光灯: 家庭のシーリングライトでよく使われる丸いタイプ (FCL, FHCなど)

- コンパクト形蛍光灯: ダウンライトやデスクスタンドなどに使われる小型タイプ (FPL, FDL, FHTなど)

- 電球形蛍光灯: 電球ソケットに取り付けるタイプ

メーカーの生産終了は「前倒し」で進行中!いつまで続く?

重要なのは、多くのメーカーは2027年末を待たず、すでに段階的に生産ラインを縮小・停止しており、市場への供給量は確実に減少しています。つまり、法的な期限よりも早く、市場から蛍光灯が手に入りにくくなる可能性が高いということです。

【種類別】蛍光灯の規制と市場動向(いつまで買えそう?)

蛍光灯の種類別に、メーカーの動向と水俣条約による規制の状況をまとめると、以下のようになります。「いつまで買えそうか」の目安としてご覧ください。

| 蛍光ランプの種類 | 市場の動向(メーカーによる生産縮小・終了) | 水俣条約による規制 |

|---|---|---|

| 直管蛍光灯 (FL, FLR, FHF) | 大手メーカー中心に2026年から生産縮小・終了傾向が進む | 2027年末 生産禁止 |

| 環形蛍光灯 (FCL, FHC) | 大手メーカー中心に2026年から生産縮小・終了傾向が進む | 2027年末 生産禁止 |

| コンパクト形 (FPL, FDL, FHT等) | 大手メーカー中心に2025年生産縮小・終了傾向が進む | 2026年末 生産禁止 |

| 電球形蛍光灯 | 多くが既に生産終了済 | 2027年末 生産禁止 |

| 高圧水銀ランプ (HID) | 生産終了済 | 2020年末 生産禁止 |

生産終了/縮小 ≠ 即販売終了ではない点(でも、いつかはなくなる!)

ここで注意したいのは、「メーカーが生産を終了した」または「生産を縮小している」からといって、「すぐに店頭から消えてなくなる」わけではない、ということです。

メーカーが生産を止めても、流通段階(卸売業者など)や小売店(家電量販店、ホームセンターなど)には、まだ在庫が残っている場合があります。

しかし、生産が縮小・終了していく流れの中では、こうした在庫が売れた後に新たに補充される量は限定的になると考えられます。

そのため、時間の経過とともに在庫は確実に減っていきます。 最初は特定の品番(型番)から入手が難しくなり、徐々に品薄感が広がり、価格が上昇する可能性もあります。そして最終的には、棚から完全に姿を消すことになるでしょう。

パナソニックの電球型蛍光灯は、家電量販店での補充発注が停止された後、すぐに品薄となり、わずか3か月ほどで店頭から姿を消しました。

「まだお店で売っているから大丈夫」と安心していると、いざ交換が必要になった時に「いつもの蛍光灯がどこにも売っていない!」という事態になりかねません。

生産終了後、今使っている蛍光灯・照明器具はどうなる?

生産終了の流れを受けて、現在使用中の蛍光灯や照明器具について、「どうなるのか」「どうすればいいのか」を見ていきましょう。

蛍光灯の「照明器具」は使い続けてどうなる?大丈夫?

蛍光ランプ(電球)だけでなく、照明器具本体にも寿命があることを忘れてはいけません。

一般的に、蛍光灯照明器具の寿命は、設置から8~10年程度と言われています。見た目は問題なくても、内部の安定器(蛍光灯を点灯させるための部品)などが劣化している可能性があります。

古い蛍光灯器具を使い続けるとどうなるか(リスク)

- 安定器の劣化: 効率が悪くなり、余計な電気代がかかる。異音や発熱の原因になることも。

- 発煙・発火の危険: 最悪の場合、安定器の絶縁劣化などが原因で、発煙や発火事故につながる恐れがあります。特に、10年以上使用している器具は注意が必要です。

- ランプが入手不可に: いずれ交換用の蛍光ランプ自体が手に入らなくなれば、器具がまだ使えたとしても、照明として機能しなくなります。

これらの点を考慮すると、特に長年使用している蛍光灯器具は、安全のためにも、ランプ交換ではなく、器具ごと新しいもの(LED照明器具)に交換することを強くおすすめします。

蛍光灯を使い続ける場合の注意点(どうすれば安全?)

もし、比較的新しい蛍光灯器具で、予備のランプもあるため、しばらく使い続けるという場合でも、以下の点に注意してください。

- 定期的な点検: 器具に異常(点滅が続く、点灯が遅い、ジーという異音がする、焦げ臭い匂いがするなど)がないか、定期的に確認しましょう。

- 異常があれば使用中止: 少しでも異常を感じたら、すぐに使用を中止し、スイッチを切ってください。そして、電気工事店などに点検・交換を相談しましょう。

- 掃除: カバーなどにホコリが溜まると、明るさが低下したり、過熱の原因になったりすることがあります。定期的に掃除をしましょう(電源を切ってから行ってください)。

蛍光灯からの乗り換え先は?

蛍光灯の生産終了・規制が進む中、今後の照明の主流となるのは、間違いなくLED照明です。

LED照明への交換は、単に「蛍光灯がなくなるから仕方なく」行うものではなく、多くのメリットがある積極的な選択肢と言えます。

LED照明の主なメリット(ごく一部)

- 圧倒的な省エネ性: 電気代を大幅に削減できます。

- 長寿命: ランプ交換の手間やコストを大幅に削減できます(蛍光灯の約4〜5倍長持ちするものも)。

- 環境に優しい: 水銀を使用しておらず、CO2排出量も削減できます。

- すぐに明るい: スイッチを入れるとすぐに最大照度で点灯します。

- 多彩な機能: 明るさや光の色を調整できる(調光・調色)タイプなど、付加価値の高い製品も豊富です。

蛍光灯からLEDへの交換方法には、大きく分けて「ランプだけをLEDランプに交換する方法」と「照明器具ごとLED照明器具に交換する方法」があります。

ただし、ランプ交換型LEDには注意点が多く、場合によっては電気工事が必要になったり、器具との相性問題で不具合が起きたりするリスクもあります。 安全性や性能を最大限に活かすためには、照明器具ごと交換する方法が最も推奨されます。

蛍光灯からLEDへの交換に関する具体的なメリット・デメリット、交換方法の種類、選び方のポイント、費用の目安、注意点などについては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、こちらも合わせてご覧ください。

法人の照明ご担当者様はこちらの記事をご覧ください。

使い終わった蛍光灯はどうする?捨て方は?

蛍光灯を交換したり、照明器具ごと処分したりする際には、各自治体が定めた適切な捨て方を守る必要があります。

主な処分方法

- 自治体の回収: 蛍光灯には微量の水銀が含まれているため、「有害ごみ」として扱う自治体の方が多いですが、東京都区部の一部では「不燃ごみ」として扱うところもあり、地域差が大きいのが現状です。処分の際は必ずお住まいの自治体のルールを確認してください。

- 回収協力店: 家電量販店やホームセンター、地域の電気店などが、回収ボックスを設置している場合があります。

- 不用品回収業者: 照明器具ごと処分する場合などは、不用品回収業者に依頼する方法もあります(費用がかかります)。

注意点

- 割らないように注意する: 割れると水銀が飛散する恐れがあります。購入時のケースに入れるなどして、安全に運びましょう。

- 事業所の場合はルールが異なる: オフィスや店舗など、事業活動で出た蛍光灯は「産業廃棄物」扱いとなり、家庭ごみとは処分方法が異なります。専門の処理業者に委託する必要があります。

適切な処分にご協力をお願いします。

まとめ:蛍光灯の生産終了・規制は目前!どうなるか理解し計画的な対策を

今回は、蛍光灯の生産が終了に向かっている背景、「いつまで」使えるのか、「どうなる」のか、そして今後の対策について解説しました。

重要なポイントをもう一度おさらいしましょう!

- 水俣条約により、2027年末で多くの蛍光ランプの生産・輸出入が禁止されます。

- パナソニックなど大手メーカーは、規制を待たずに生産の縮小・終了を進めています。

- 店頭在庫が中心となり、生産縮小・終了の流れで補充は限定的になるため、いずれ入手困難になる可能性が高いです。

- 古い蛍光灯器具は、寿命や安全性の観点からも交換が推奨されます。

- 今後の照明の主流はLEDであり、省エネ・長寿命など多くのメリットがあります。

蛍光灯の生産終了・規制は、もう避けられない流れです。「まだ使えるから」「切れたら考えよう」と思っていると、いざという時に困ってしまうかもしれません。

ご自宅やオフィスの蛍光灯がいつ設置されたものか、予備のランプはあるかなどを確認し、照明器具の寿命も考慮に入れながら、計画的にLED照明への交換を検討することをおすすめします。特に、設置から10年以上経過している蛍光灯器具をお使いの場合は、安全のためにも早めの交換を検討しましょう。

この記事が、皆さんの照明に関する不安を解消し、より快適で安全、そして省エネな「あかり」を選ぶための一助となれば幸いです。