ほのか

ほのか家の照明、そろそろLEDに替えようかな…

省エネや長寿命といったメリットから、LED照明への関心が高まっています。電気代の節約や交換の手間削減は、確かに大きな魅力ですよね。

しかし、今、LED化を検討すべき理由は、それだけではありません。 実は、私たちが長年親しんできた「蛍光灯」の生産が、世界的な流れの中で段階的に終了に向かっていることをご存知でしょうか?

このように、LED化は単なる省エネ対策ではなく、将来的な「蛍光灯切れで困る」事態を避けるためにも、早めに検討すべき課題となっています。

とはいえ、いざ自宅の蛍光灯をLEDに交換しようとすると、「工事不要タイプ」と「工事必須タイプ」の違いがよくわからなかったり、「自分で交換できるの?」「費用はどれくらい?」といった疑問や不安が出てくるものです。

間違った方法で交換してしまうと、期待した効果が得られないばかりか、火災などの思わぬ事故につながる危険性もあります。

そんなLED化の疑問や不安を解消します!

蛍光灯のLED化で最も重要な「工事不要」と「工事必須」の違いを、照明メーカーに勤務している私が徹底的に解説し、ご自宅の状況に合わせて安全かつ最適にLED化を進めるための完全ガイドをお届けします。

法人の照明ご担当者様はこちらの記事をご覧ください。

- なぜ今LED化が必要なのか?(蛍光灯生産終了の背景)

- LED化の基本的なメリット

- 【最重要】主なLED化の方法:「器具ごと交換」vs「ランプのみ交換」

- おすすめの方法:「器具ごと交換」の手順と判断ポイント(工事不要/必要の見分け方)

- 限定的な選択肢:「ランプのみ交換」の種類、注意点、リスク

- タイプ別の交換方法と注意点(直管、丸型、コンパクト型)

- LED化にかかる費用

- 安全なLED化のための重要ポイント

- よくある質問(FAQ)への回答

もうLED化で迷わない! この記事を読んで、来るべき「蛍光灯が買えない時代」に備え、安心・安全・快適なLEDライフへの第一歩を踏み出しましょう。

はじめに:蛍光灯が買えなくなる!? なぜ今、LED化が急がれるのか

現在、国内の照明メーカー各社は、蛍光灯の生産から段階的に撤退を進めています。 ※2025年4月現在

なぜ蛍光灯は生産終了へ? 背景にある国際条約と環境への配慮

蛍光灯の生産終了の大きな理由は、蛍光灯に含まれる**「水銀」にあります。

水銀は人体や環境に対して有害なため、その使用を規制する国際条約「水銀に関する水俣条約」に基づき、日本でも2027年末までに主要な蛍光灯の製造・輸出入が原則禁止**されることが決まっています。(参考:環境省 水銀に関する水俣条約の概要, 一般社団法人 日本照明工業会)

【緊急情報】店頭から蛍光灯が消える!? 在庫確保は待ったなし!

しかし、水俣条約による2027年末の規制を待たずして、事態はもっと切迫しています。

すでに多くの家電量販店では、一部の蛍光灯が手に入りにくくなっています!

具体的には、

- 電球形蛍光灯は、LED化が進み、ほとんどの大手メーカーで生産完了が進んでいます。既に取り扱いがない店舗が増え、都内の大型店でも見かけなくなってきています。

- 直管蛍光灯は、2025年3月から、大手メーカーの一部商品で生産完了が進んでいます。

- 丸形蛍光灯(サークライン)は、2025年4月から、大手メーカーの一部商品で生産完了が進んでいます。

- 当初2026年生産完了予定とされていたツイン蛍光灯(コンパクト型蛍光灯)なども、この流れを受けて前倒しで生産が完了する可能性があります。

※2025年4月現在の情報

これが何を意味するか? 今この瞬間も、市場に残っている蛍光灯の在庫は減り続けており、一部の大手メーカーの商品がいつものお店で普通に買えなくなる日は、もうすぐそこまで来ています。 他のメーカーも追随する可能性は高く、まさに市場在庫の『奪い合い』が始まろうとしているのです。2027年を待たずに、多くの蛍光灯が店頭から完全に姿を消す可能性が非常に高い状況です。

この「蛍光灯が手に入らなくなる」という状況に対し、私たちは大きな選択を迫られています。 それは、『すぐに、本格的にLED照明へ切り替える』か、 それとも『当面必要な蛍光灯を、市場から消える前に確保(買い置き)する』か、です。

それでも蛍光灯が必要な方へ:後悔しないための「買い置き」戦略

もちろん、省エネや将来性を考えればLED化が最も推奨される選択肢です。しかし、様々な理由ですぐには切り替えられない、あるいは蛍光灯を使い続けたいという方もいらっしゃるでしょう。

- 賃貸物件にお住まいで、近いうちに退去する可能性がある、または大家さんがLED化に協力的でない。

- お気に入りの特殊な照明器具のデザイン、機能を維持したい。

- かなり使用頻度の低い場所なので、LED化のコストをかけたくない。

もし、あなたがこれらの理由で、今後も蛍光灯を必要とするならば、早めに決断しなくてはなりません!

「まだ点いてるから大丈夫」では遅いってことだよね!

ランプが切れて、いざ交換しようと思った時には、もうどこにも売っていない…そんな事態は、すぐそこまで迫っています。本当に手遅れになる前に、必要な蛍光灯を確保しておく必要があります。

では、どうやって確保するか?

既に在庫限りの対応が進んでいる家電量販店を探し回るのは、時間がかかる上に、見つからない可能性も高まっています。(※2025年4月現在、電球型蛍光灯は既に手に入りにくい状況になりつつあります)

店頭在庫が減少している今、まだ比較的選択肢が多く、ストック分を確保できる可能性が高いインターネットでのまとめ買いが最も賢明で確実な方法です。

ご自宅で使っている蛍光灯の型番(例: FL40SS/37, FCL30EDC/28, FPL27EX-N など、ランプに記載されています)を正確に確認し、信頼できるネットショップで、必要な種類と本数を早急に確保することをおすすめします。数年分を見越して、少し多めにストックしておくとより安心でしょう。

一方で、「これを機に、本格的にLEDへの切り替えを決断した!」という方も多いでしょう。 ここからは、そんな方々のために、安全で確実なLED化の方法を解説していきます。

LED化の基本:なぜ交換が必要? メリットは?

まず、なぜ蛍光灯からLEDへの交換が推奨されるのか、その理由とLEDのメリットを再確認しましょう。

蛍光灯をLED化する主なメリット

- 圧倒的な省エネ効果: 消費電力が白熱電球の約1/5~1/8に! 電気代の大幅な節約につながります。(例:60W形白熱電球 約60W → 同等の明るさのLED電球 約7~9W)

- 圧倒的な長寿命: 白熱電球の寿命がわずか1,000~2,000時間、蛍光灯でも約6,000~12,000時間なのに対し、LEDは約40,000時間と桁違いに長持ちします。これは蛍光灯の3~6倍以上、白熱電球と比べると実に20~40倍にもなります。ランプ交換の手間やコストを劇的に削減できます。

- 環境負荷の低減: 有害な水銀を使用しておらず、環境に優しい。CO2排出量も削減できます。

- すぐに明るく点灯: スイッチを入れた瞬間に100%の明るさで点灯します。頻繁にオン/オフする場所(トイレ、廊下など)にも最適です。

- 紫外線・赤外線の放出が少ない: 虫が光に集まりにくく、絵画や衣類などの色褪せも抑制できます。

- 多様な選択肢: 光の色(昼光色、昼白色、電球色など)や明るさ、機能(調光・調色、タイマーなど)、デザインを豊富に選べます。

すごーい!メリットがいっぱい!

蛍光灯の問題点とLED化の必要性

- 水銀使用: 環境や人体への有害性が指摘されています。

- 生産終了: 水俣条約により、2027年末で主要な蛍光灯の製造・輸出入が禁止されます。すでに多くのメーカーが生産を完了・縮小しており、入手困難になりつつあります。

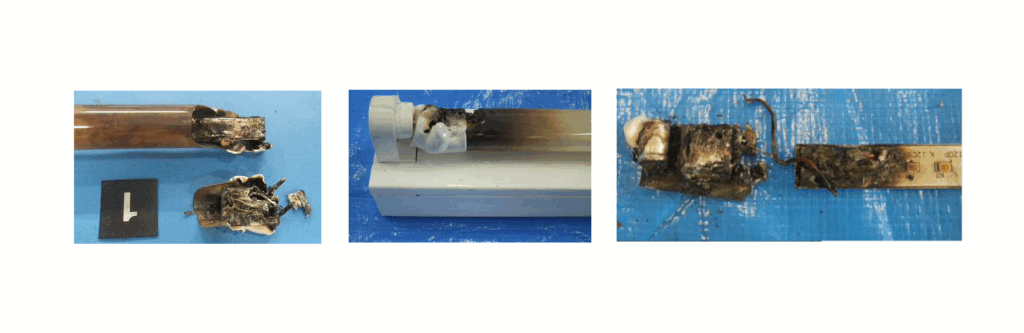

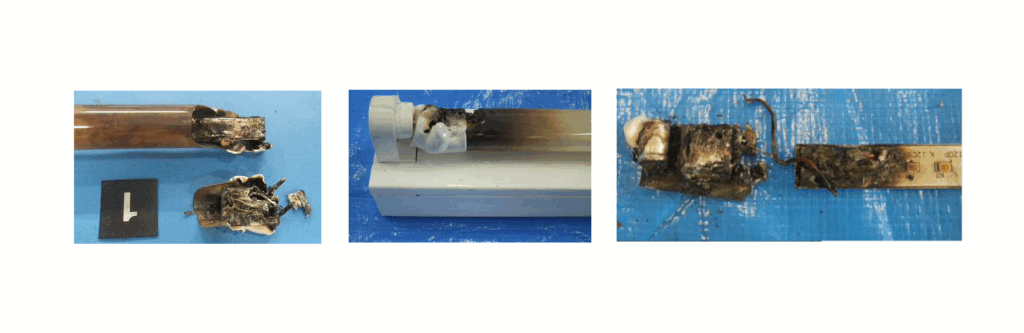

- 器具の老朽化: 蛍光灯器具(特に内部の安定器)も寿命があります(一般的に8~15年)。古い器具を使い続けることは、性能低下だけでなく、発熱や発煙などのリスクも伴います。

これらの理由から、単にランプが切れたから交換するのではなく、計画的にLED照明へ切り替えることが、将来的な安心と安全、そして経済的なメリットにつながります。

【最重要】蛍光灯のLED化の方法は2つ:「器具ごと交換」と「ランプのみ交換」

蛍光灯からLEDへ交換するには、大きく分けて以下の2つの方法があります。

- 照明器具ごと新しいLED照明器具に交換する

- 既存の蛍光灯器具をそのまま使い、中の蛍光灯ランプだけをLEDランプに交換する

結論から言うと、安全性、省エネ効果、長期的な信頼性の観点から、「照明器具ごと交換する」方法を推奨します!

次章から、それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。

最もおすすめ!「照明器具ごと」LEDに交換する方法

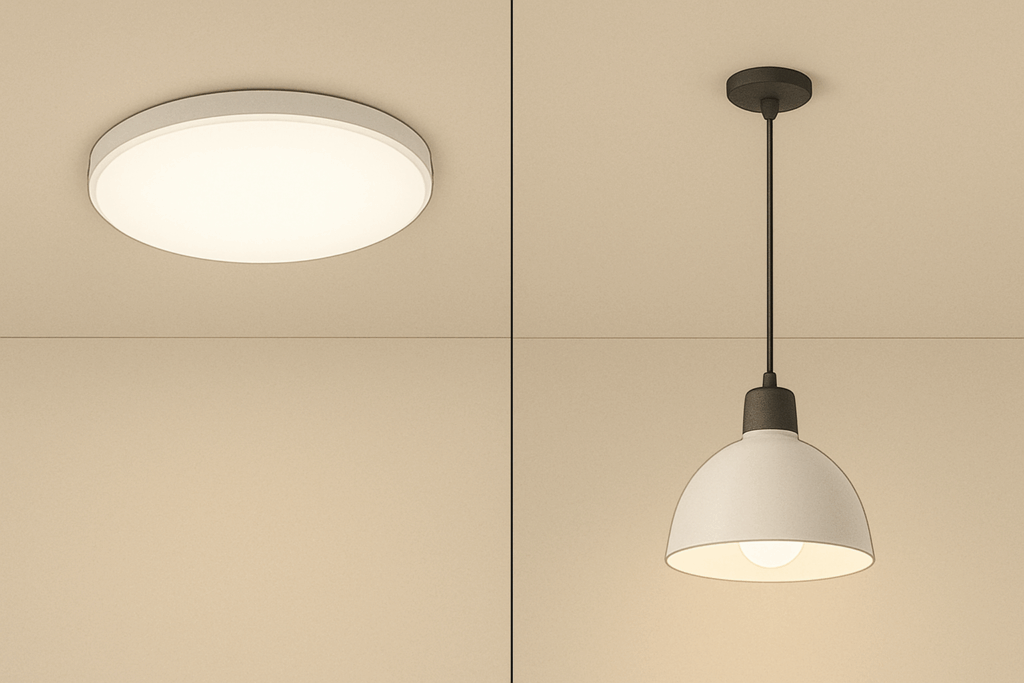

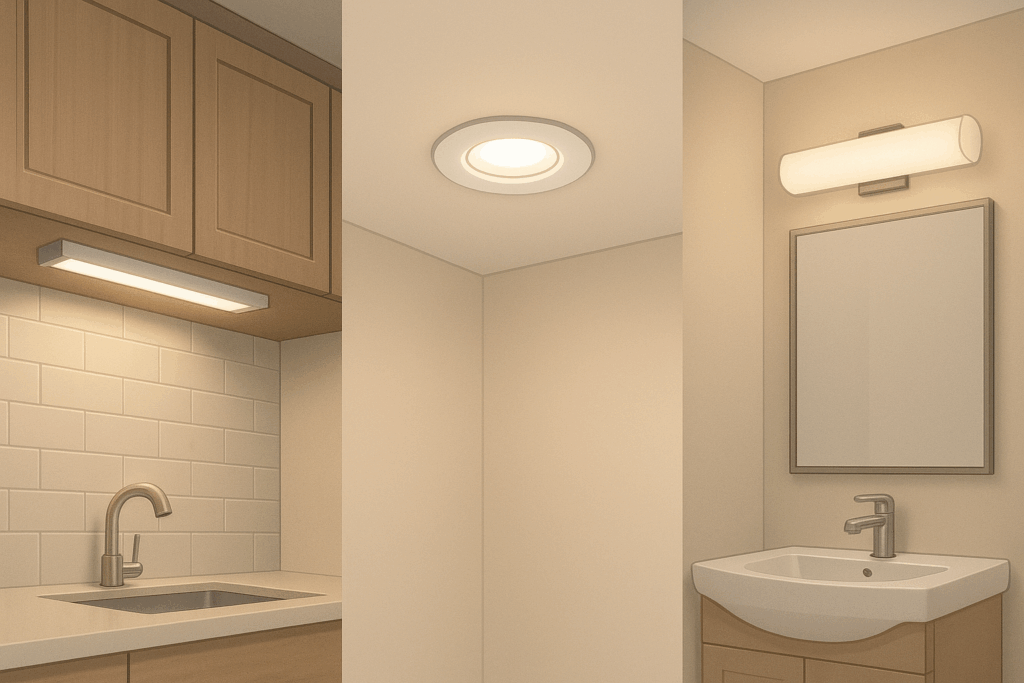

蛍光灯器具本体を、まるごと新しいLED照明器具(LEDシーリングライト、LEDペンダントライト、LEDダウンライトなど)に交換する方法です。

なぜ「器具ごと交換」がおすすめなのか?

- 最も安全で確実: 蛍光灯器具内部の古い安定器によるトラブル(不点灯、ちらつき、発熱、発煙など)のリスクを根本から解消できます。

- 最大限の省エネ効果: LED専用に設計されているため、LED本来の省エネ性能を最大限に発揮できます。

- 最新機能を利用できる: 調光(明るさ調整)や調色(光の色を変える)、タイマー、留守番機能など、蛍光灯にはなかった便利な機能を持つ製品が多くあります。

- デザインが豊富: お部屋のインテリアに合わせて、様々なデザインから選べます。

- 配線器具によっては工事不要で簡単: 天井に「引掛シーリング」があれば、多くの場合、電気工事士の資格がなくても自分で取り付け可能です。

判断ポイント①:天井の接続方法を確認!【工事不要か必要かの分かれ道】

器具ごと交換する場合、電気工事が必要かどうかは、主に天井と照明器具がどのように接続されているかで決まります。

引掛シーリング(ひっかけシーリング)が付いている場合【工事不要の可能性大】

天井に以下のような円形や角型の部品が付いていれば、それは「引掛シーリング」「引掛ローゼット」と呼ばれる配線器具です。

これらは照明器具のプラグを差し込んで、カチッと回して固定するタイプです。丸型引掛シーリング、角型引掛シーリング、引掛埋込ローゼットなどの種類があります。まずは大きく「シーリング」と「ローゼット」に分かれます。

シーリング(角型・丸型):

- 天井の石膏ボードなどに露出した状態で設置するタイプで、シーリングライトやペンダントライトなど比較的軽量な照明器具を取り付けるのに適しています。

- 軽い照明器具向け(耐荷重 約5kgまで)。

ローゼット(引掛埋込・フル引掛):

- 天井に埋め込むタイプで、シャンデリアやシーリングファンなど重量のある照明器具を取り付けるのに適しています。天井の下地材(木材など)や、補強用の金属ボックス(プレート)にネジでしっかり固定されています。

- 両端に金具(ハンガー)が付いているのが特徴です。

- 重い照明器具向け(耐荷重 約10kgまで)。

シーリングやローゼットが付いていれば、多くのLEDシーリングライトやペンダントライトは、説明書に従って自分で取り付け可能です。基本的に工事は不要で、特別な工具や資格は必要ありません。

- 必ず新しいLED照明器具が、既存の引掛シーリングに対応しているか確認してください(ほとんどの家庭用製品は対応しています)。

- ローゼットタイプの場合、取り付けたい照明器具によっては、付属のアダプターや取り付け金具が必要になることがあります(通常は製品に同梱されています)。

- 高所での作業になるため、安定した足場を確保し、安全に十分注意して作業してください。

- 重量のある器具(特に5kgを超えるシャンデリアなど)を取り付けで不安がある場合は、無理せず専門業者に依頼しましょう。

配線直結(電源線が直接器具に接続されている)の場合【電気工事が必須】

天井から出ている電線が、引掛シーリングを介さずに、直接照明器具に接続されているタイプです

古い住宅の照明器具、キッチンや廊下の天井に直接取り付けられた照明、ダウンライト、壁付け照明などに見られます。

絶対に自分で工事を行わないでください!法律違反であり、感電や火災の原因となり大変危険です!

判断ポイント②:器具の種類とLED化の方法

ここでは、代表的な蛍光灯器具の種類別に、LED化の方法と工事の要否について解説します。

丸型蛍光灯(シーリングライト)

- 主な設置場所: リビング、ダイニング、寝室など。

- LED化の方法: 器具ごとLEDシーリングライトに交換するのが最も一般的で推奨されます。デザインや機能(調光・調色など)も豊富です。ランプのみの交換は、安定器の劣化リスクがあるため推奨しません。

- 工事の要否(目安): 多くの場合、天井に引掛シーリングが付いており、電気工事が不要で自分で交換可能です。購入前に天井の接続部を確認しましょう。

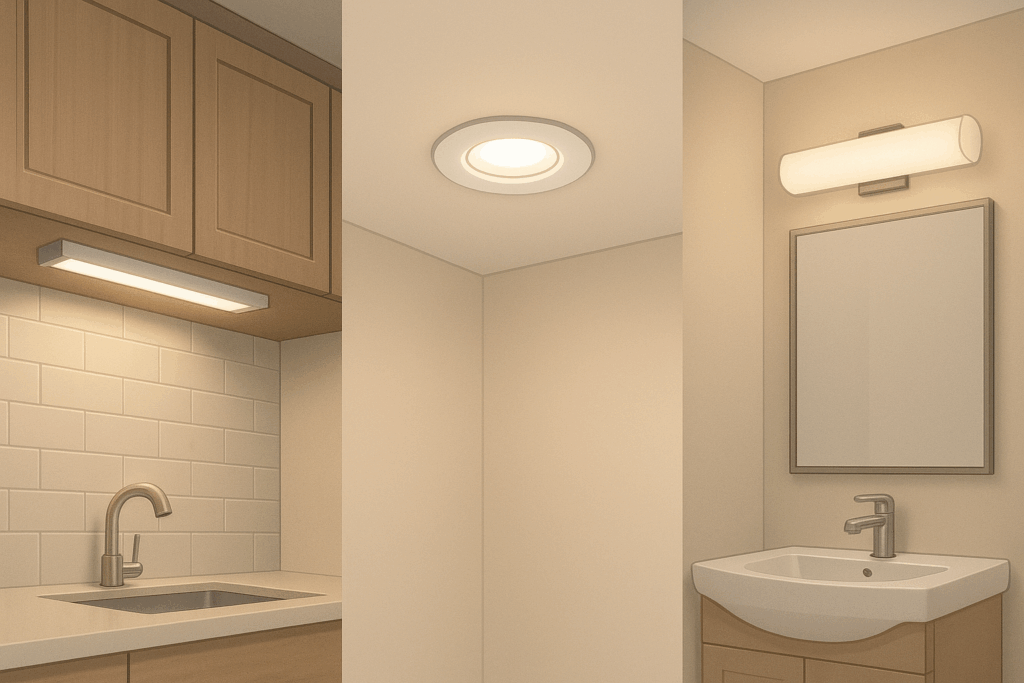

直管蛍光灯(キッチン灯・多目的灯)

- 主な設置場所: キッチン(天井照明や手元灯)、廊下、洗面所、作業部屋など。

- LED化の方法: 器具ごとLED一体型ベースライトなどに交換するのが安全で確実です。ランプのみの交換は、安定器の劣化や相性問題のリスクがあるため推奨しません。

- 工事の要否(目安): 天井照明は引掛シーリングの場合もありますが、キッチンの手元灯(棚下灯)などは配線直結が多く、電気工事が必要になる可能性が高いです。

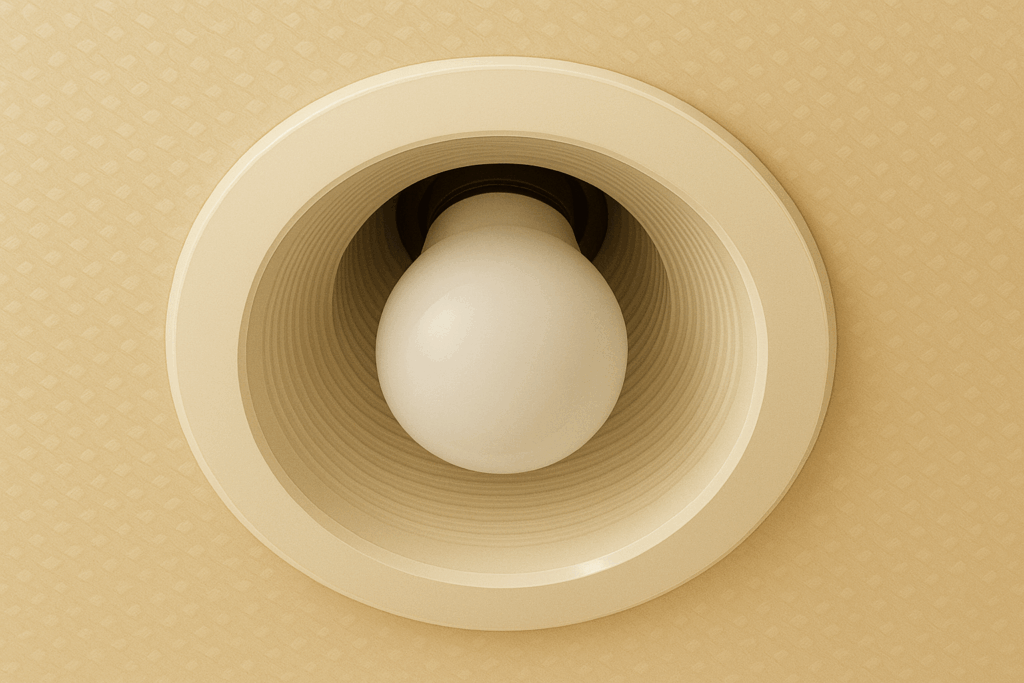

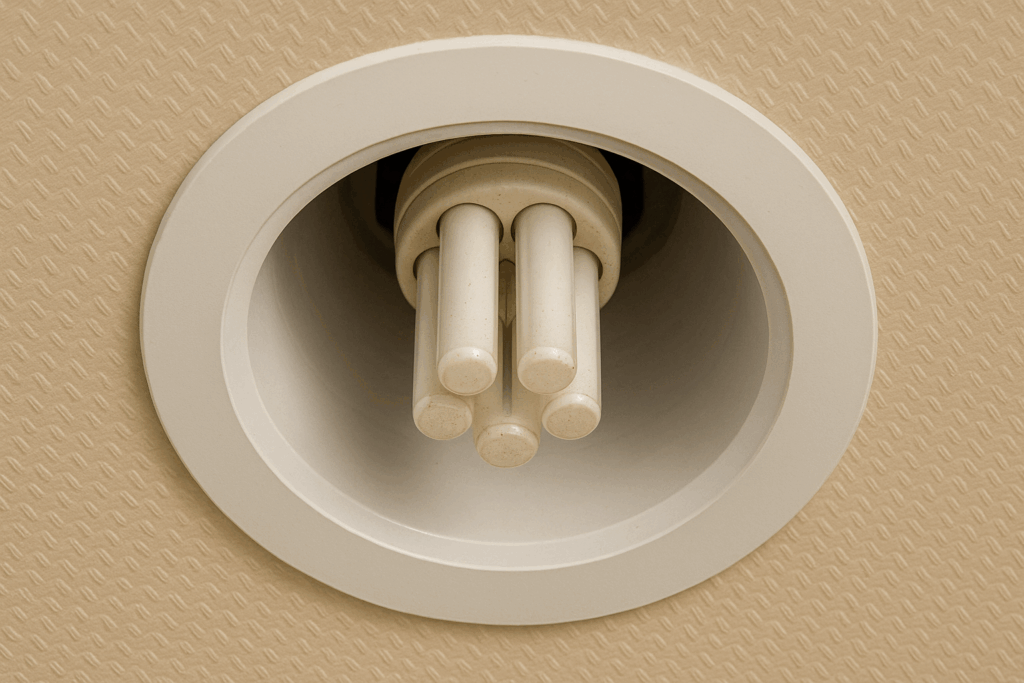

ダウンライト(埋め込み型照明)

- 主な設置場所: 廊下、玄関、階段、リビング・ダイニングの補助照明など。

- LED化の方法: 現在ダウンライトに使用されているランプの種類によって、最適なLED化の方法が異なります。

LED化の方法①

- 方法: 同じ口金(E26/E17など)のLED電球に交換します。

- メリット: 電気工事が不要で、最も簡単・安価にLED化できます。

- 注意点:

- 器具が「白熱電球専用」などの記載がないか確認が必要です。

- 器具が指定するワット数以下のLED電球を選びましょう。

- 密閉型器具や調光機能付き回路の場合は、それぞれに対応したLED電球が必要です。

- 天井に断熱材が施工されている場合は「断熱材施工器具対応(SB, SGI, SG形)」のLED電球を選ばないと、熱がこもり危険です。

LED化の方法②

- 方法: 電気工事店に依頼し、器具ごと新しいLEDダウンライトに交換します。

- メリット: 器具全体が新しくなり、より最適な明るさやデザイン、配光を選べます。

- デメリット: 電気工事が必要で費用がかかります。

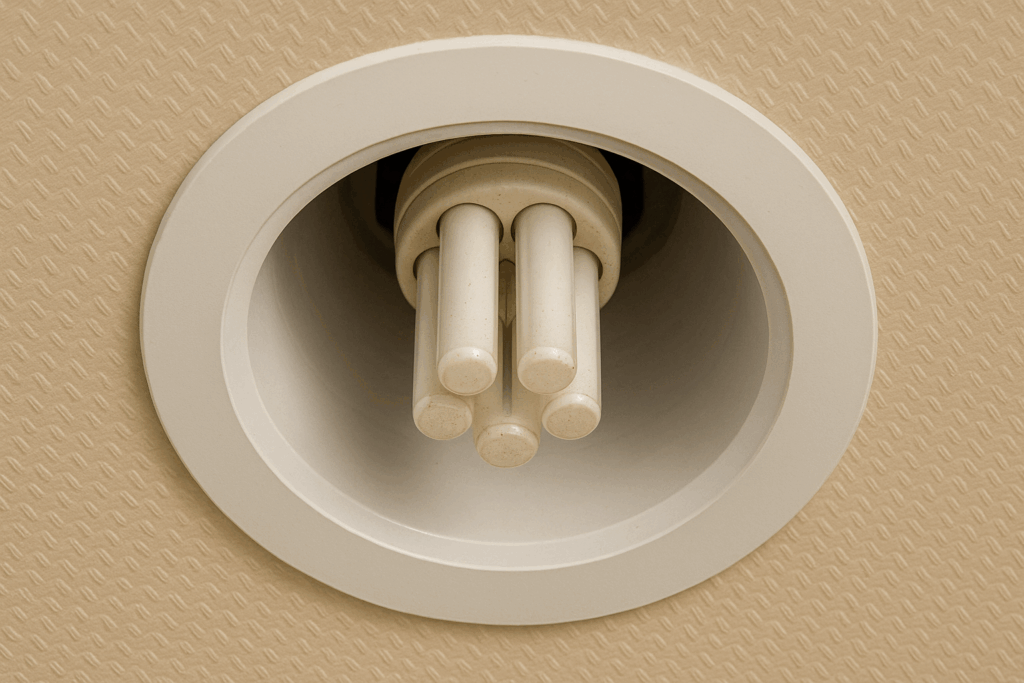

LED化の方法

- 方法: 電気工事店に依頼し、既存の器具を取り外し、新しいLEDダウンライトを設置します。

- 理由: コンパクト蛍光灯は生産終了が進み、将来的に入手困難になるため、器具ごとの交換が必須と考えましょう。(適合するLEDランプへの交換は、安定器の問題や適合品の少なさから非推奨です。)

- デメリット: 電気工事が必要で費用がかかります。

- 交換の選択肢:

- (A) 「器具一体型」LEDダウンライト:

- 特徴: 光源と器具が一体。見た目がすっきりし、最新の性能やデザイン、調光・調色機能付きの製品も多い。

- メリット: デザイン性、機能性が高い。

- デメリット: 将来LEDが寿命を迎えた際は、再度器具ごとの交換(電気工事)が必要。

- (B) 「ランプ交換型」LEDダウンライト:

- 特徴: 長期的なメンテナンス性を考えると、このタイプがおすすめ。初期工事は必要ですが、その後は市販のLED電球(E26/E17など)を自分で簡単に交換できるようになります。

- メリット: 将来のランプ交換が容易で、工事不要。

- デメリット:

- 器具一体型に比べると、デザインの選択肢がやや限られる場合がある。

- 調色機能を使いたい場合、対応するスマートLED電球などが必要になり、選択肢が限られたりコストが上がったりする可能性がある。

- (A) 「器具一体型」LEDダウンライト:

ペンダントライト(吊り下げ型照明)

- 主な設置場所: ダイニングテーブルの上、キッチンカウンターの上、和室など。

- LED化の方法:

- 器具ごとLEDペンダントライトに交換します。デザイン性を重視する場合におすすめです。

- 電球ソケット式の場合: 口金に合うLED電球に交換します。手軽にLED化できます。

- 工事の要否(目安): 引掛シーリングで接続されている場合が多く、電気工事が不要で、自分で交換できる可能性が高いです。電球交換のみであれば工事は不要です。

費用目安(器具ごと交換の場合)

- LEDシーリングライト: 5,000円~30,000円程度(機能、デザインによる)

- LEDダウンライト(器具): 1台数千円~ + 工事費

- LED一体型ベースライト(直管蛍光灯器具代替): 1台数万円~ + 工事費

- 電気工事費用(必要な場合): 1箇所あたり数千円~1万数千円程度(器具の種類や設置状況、業者により変動)。

【限定的な選択肢】蛍光灯ランプをLEDランプに交換する方法

既存の蛍光灯器具をそのまま利用し、中の蛍光灯ランプ(電球、直管、丸形、コンパクト形)だけをLEDランプに交換する方法です。

なぜ「ランプのみ交換」はおすすめしないのか?

ランプだけ交換したほうが手軽だし、安く済みそうだよね…

一見、手軽で安価に思えるこの方法ですが、以下の重要なリスクとデメリットがあるため、基本的には推奨しません。

- 安定器の劣化・故障リスク: 蛍光灯器具には必ず「安定器」という部品があり、これが劣化していると…

- LEDランプが点灯しない、ちらつく、すぐに壊れる

- 安定器自体が異常発熱し、最悪の場合、発煙・発火する危険性がある (※照明器具の寿命は8~15年程度。10年以上経過している器具は特に注意!)

- 省エネ効果が半減: 「工事不要タイプ」のLEDランプは、既存の安定器を経由するため、安定器自体が電力を消費し続けます。そのため、LED本来の省エネ性能を発揮できません。

- 相性問題: 蛍光灯器具(安定器)とLEDランプの相性が悪いと、不点灯、ちらつき、ノイズなどの不具合が発生しやすいです。

- 製品選びが複雑・限定的: 器具の点灯方式(後述)に合ったLEDランプを選ぶ必要があり、適合する製品が少ない場合があります。

- 結局、工事が必要になることも: 使い始めてすぐに安定器が故障すれば、結局バイパス工事や器具交換が必要になり、二度手間・二重投資になる可能性があります。

家電量販店では一部のメーカーの直管LEDランプも販売されていますが、「点灯しない」「ちらつきがある」といった理由で返品されるケースが目立っています。販売員は、リスクをご理解いただいた上でのご購入を前提にご案内しています。

それでも「ランプのみ交換」を選ぶ場合の注意点と種類

上記のリスクを理解した上で、どうしてもランプのみ交換したい、または交換せざるを得ない場合の注意点と、蛍光灯の形状ごとの交換方法です。

① 電球形蛍光灯(E26/E17口金)の場合

- 交換方法: LED電球への交換

- 特徴: 最も簡単でリスクが少ない方法。蛍光灯と同じ口金(E26やE17が一般的)のLED電球を選び、そのまま交換するだけです。安定器は元々内蔵されていないか、電球自体に点灯回路があるため、安定器の心配はほぼありません。

- 注意点: 密閉型器具(カバー付きの照明など)や断熱材施工器具(ダウンライトなど)、調光機能付き器具で使用する場合は、それぞれに対応したLED電球を選んでください。

② 直管形・丸形(サークライン)・コンパクト形蛍光灯の場合

これらの形状の蛍光灯をLEDランプに交換するには、既存の器具の「点灯方式」と、使用するLEDランプの種類(工事不要か工事必須か)を確認する必要があります。

【ステップ1】既存器具の点灯方式を確認

- グロースターター式(点灯管式):

- 特徴: 点灯時に「チカチカ」点滅する。器具に「グローランプ(点灯管)」という小さな部品が付いている。

- LED化: 「工事不要タイプ」が使える可能性あり(要グローランプ取り外し)。ただし安定器リスクは残る。

- ラピッドスタート式:

- 特徴: グローランプなしで、スイッチONから1~2秒で点灯。

- LED化: ほぼ「工事不要タイプ」は使えない。「工事必須(バイパス工事)」が必要。

- インバーター式(HF式):

- 特徴: グローランプなしで瞬時に点灯。ちらつきが少ない。比較的新しい器具に多い。

- LED化: 専用の「工事不要タイプ」もあるが相性問題多発。「工事必須(バイパス工事)」が基本・推奨。

【ステップ2】使用するLEDランプの種類を選択(※リスクを再度認識してください)

- A) 工事不要タイプのLEDランプ

- 仕組み: 既存の安定器を利用して点灯する。

- 対象器具: 主にグロースターター式(※必ずLEDランプメーカーの適合リストを確認)。

- 作業: グローランプを取り外して(ダミーのグローランプを装着)LEDランプを装着(資格不要)。

- メリット: 初期費用が安い(ランプ代のみ)、取り付けが簡単。

- デメリット: 前述の安定器リスク、省エネ効果半減、相性問題などがそのまま残る。

- 注意: メーカーの適合リストにない器具での使用は絶対に避ける。安定器が古い(10年以上)場合は使用しない。あくまで一時的な利用、自己責任と考えるべき。

- B) 工事必須(バイパス工事)タイプのLEDランプ

- 仕組み: 既存の安定器を取り外し(または回路を切り離し)、電源とLEDランプを直結させる「バイパス工事」を行う。

- 対象器具: すべての点灯方式(工事により安定器が不要になるため)。

- 作業: 電気工事士による安定器除去・配線変更工事が必須。絶対にDIYしない!

- メリット: 安定器リスク解消、省エネ効果最大、ちらつき等の不具合少ない。

- デメリット: 工事費用がかかる、資格者への依頼が必要。

どんな場合に「ランプのみ交換」を検討する?

推奨はしませんが、以下のような状況では検討の余地があるかもしれません(ただしリスクは伴います)。

- 賃貸物件で現状復帰が必要な場合: ただし、安定器故障のリスクは残ります。大家さんに相談し、器具交換が可能か確認するのが最善です。

- 特殊なデザインの器具で、どうしても器具本体を残したい場合: バイパス工事(工事必須タイプ)を選択する方が安全です。

- 設置場所の使用頻度が極端に低く、初期費用を抑えたい場合: 工事不要タイプ(グロー式の場合)も選択肢ですが、リスクを許容する必要があります。

費用目安(ランプのみ交換の場合)

- LEDランプ本体:

- 直管型: 1本 1,000円台後半~5,000円程度

- 丸型: 1セット 3,000円~8,000円程度

- コンパクト型: 1本 1,500円~4,000円程度

- バイパス工事費用(工事必須タイプの場合): 1灯あたり 約5,000円~15,000円程度 + ランプ代

【特殊ケース】オフィスなどで使われる蛍光灯器具のLED化(バイパス工事)

オフィスや店舗、工場などで多数の直管蛍光灯が設置されている場合、器具ごと交換するとコストが非常にかさむことがあります。このような場合に、既存の器具を活用し、安定器バイパス工事を行って工事必須タイプの直管LEDランプを取り付ける方法が選択されることがあります。

- 工事内容: 電気工事士が各照明器具の安定器を取り外し、電源とLEDランプソケットを直結する配線を行います。

- メリット: 器具交換に比べて初期費用を抑えられる場合がある。LED本来の省エネ効果が得られる。安定器トラブルのリスクがなくなる。

- デメリット: 全ての器具に工事が必要で、工事期間や手間がかかる。器具本体が古い場合は、ソケットや反射板などの劣化も考慮する必要がある。

- 注意点: 必ず信頼できる電気工事事業者に見積もりと現地調査を依頼し、器具の状態も確認してもらった上で、器具交換とのコストやメリット・デメリットを比較検討することが重要です。

安全なLED化のための重要ポイント(再掲・まとめ)

安全かつ確実にLED化を行うために、以下の点を改めて確認してください。

- 電気工事の要否を正しく判断: 天井の接続が「引掛シーリング」か「配線直結」かを確認。直結の場合は必ず電気工事が必要です。

- 配線工事は絶対にDIYしない!: 電気工事士の資格がない方の作業は法律で禁止されており、非常に危険です。必ず有資格者のいる電気工事店に依頼してください。

- 「ランプのみ交換」のリスクを理解する: 特に工事不要タイプは、安定器の劣化による発熱・発火のリスクがあります。古い器具(10年以上)への使用は避けましょう。

- 信頼できる製品を選ぶ: LEDランプや器具は、PSEマークが付いているか確認し、信頼できるメーカーの製品を選びましょう。極端に安価な製品には注意が必要です。

- LEDランプ・器具の仕様を確認: 明るさ(lm:ルーメン)、光色(K:ケルビン)、演色性(Ra)、使用場所(浴室など防湿が必要か、調光器対応かなど)を確認し、用途に合ったものを選びましょう。

- 古い照明器具(10年以上)は器具ごとの交換を強く推奨: 安全性と性能の観点から、器具本体の寿命も考慮しましょう。

- 古い蛍光灯の適切な処分: 水銀を含むため、自治体のルールに従って「有害ごみ」「危険ごみ」として正しく分別・処分してください。

LED化に関するよくある質問(Q&A)

- とにかく簡単にLEDにしたいんだけど、どうすればいい?

-

まず天井の接続を確認してください。

- 「引掛シーリング」が付いていれば: LEDシーリングライトなどへの器具ごと交換が、多くの場合ご自身で可能で、最も簡単かつ安全でおすすめです。

- 電球(E26/E17口金)を使っていれば: 対応するLED電球に交換するだけです。

- 上記以外(配線直結など): 残念ながら簡単な方法はなく、電気工事が必要になります。

- うちの照明交換に電気工事は必要?

-

天井と照明器具の接続部分を確認してください。

- 引掛シーリングが見えれば、対応する器具なら工事不要の可能性が高いです。

- 天井から直接電線が出て器具に繋がっている**「配線直結」**の場合は、必ず電気工事が必要です。 判断が難しい場合は、管理会社や電気工事店に相談しましょう。

- 直管蛍光灯や丸型蛍光灯を、工事なしでLEDランプに交換できるって聞いたけど?

-

「工事不要タイプ」のLEDランプのことですね。主にグロースターター式の器具で、グローランプを外せば使える場合があります。しかし、安定器が古いと火災のリスクがあり、省エネ効果も低いなどデメリットが多いため、当ガイドでは推奨していません。 もし使用する場合は、リスクを理解し、必ずLEDランプメーカーの適合リストを確認の上、自己責任でお願いします。

- 安定器バイパス工事って自分でできる?

-

絶対にできません! これは電気工事士の資格が必要な専門作業です。無資格で行うと法律違反になるだけでなく、感電や火災を引き起こす可能性があり非常に危険です。

- LED化の費用はどれくらい?

-

交換方法によって大きく異なります。

- 器具ごと交換(工事不要の場合): LED器具本体の代金のみ(例:シーリングライトで5,000円~)。

- 器具ごと交換(工事必須の場合): LED器具本体代金 + 電気工事費用(1箇所あたり数千円~)。

- ランプのみ交換(工事不要タイプ): LEDランプ本体の代金のみ(1本/個あたり数千円~)。

- ランプのみ交換(バイパス工事必須タイプ): LEDランプ本体代金 + 電気工事費用(1灯あたり5,000円~15,000円程度)。 詳しくは本文の費用目安をご確認ください。

- 賃貸だけどLED化したい。どうすればいい?

-

まずは大家さんや管理会社に相談しましょう。

- 器具ごと交換の許可: もし許可が出て、費用も負担してもららえるならベストです。引掛シーリングなら自分で交換できる場合もあります。

- ランプのみ交換: 現状復帰が必要な場合、工事不要タイプを選ぶ選択肢もありますが、安定器リスクは残ります。バイパス工事は通常許可されにくいです。

- 蛍光灯の買い置き: LED化が難しい場合は、蛍光灯を買い置きしておくことも検討しましょう。

- 古い照明器具(10年以上)だけど、まだ使えるからランプ交換だけでも大丈夫?

-

推奨しません。 器具内部の安定器や配線が劣化している可能性が高く、LEDランプを交換してもすぐに不具合が出たり、最悪の場合、火災の原因になったりするリスクがあります。安全のため、器具ごとの交換を強くおすすめします。

まとめ:最適な方法を選んで、安全・快適なLEDライフを!

蛍光灯の生産終了が迫り、LED化は待ったなしの状況です。しかし、焦って不適切な方法を選ぶと、思わぬトラブルにつながる可能性があります。

この記事のポイント:

- 蛍光灯は2027年末に製造・輸入禁止。在庫があるうちにLED化の検討を!

- LED化の基本は「照明器具ごと交換」が最も安全・確実でおすすめ。

- 天井の「引掛シーリング」の有無が、工事不要か必要かの大きな分かれ道。

- 「ランプのみ交換」は、安定器の劣化によるリスク(発熱・発火)があるため限定的な選択肢。特に工事不要タイプは注意が必要。

- 配線が関わる作業(器具交換の一部、バイパス工事)は絶対にDIYせず、必ず電気工事士に依頼する!

- 古い器具(10年以上)は、安全のため器具ごと交換を。

まずはご自宅の照明が、天井とどのように接続されているかを確認することから始めましょう。そして、この記事を参考に、安全性と長期的なメリットを最優先に考え、最適なLED化の方法を選んでください。

正しく安全にLED化を進めれば、省エネで環境に優しく、明るく快適な暮らしが待っています。ぜひこのガイドを参考に、ご自宅のLED化を成功させてください。