ほのか

ほのかシーリングライトって種類が多くて、どれを選べばいいの?

部屋の広さに合う明るさって?畳数って何?

こんなお悩み、ありませんか? シーリングライトは、お部屋の印象や快適さを大きく左右する重要なアイテム。でも、種類や機能が豊富で、何から考えれば良いか迷ってしまいますよね。

ご安心ください!この記事を読めば、そんなシーリングライト選びのお悩みはすべて解決します。 照明メーカーに勤める私が、基礎知識から最新トレンドまで、あなたのシーリングライト選びを徹底的にサポートします!

- LED電球の6つの選び方ステップ(口金サイズ、明るさ、光色、配光など)

- 明るさの選び方で最も重要な「ルーメン(lm)」の見方と電球の種類別の目安

- 照明器具別(ペンダント、ダウンライト、浴室灯など)に適したLED電球の特徴

- 調光器対応や密閉形器具対応などの特殊機能が必要な場所と選び方

- LEDシーリングライト故障時の対処法

- 人気メーカー別のLED電球の特徴比較

シーリングライトの基礎知識

まずは、シーリングライトがどんな照明なのか、基本的なところから見ていきましょう。

シーリングライトとは? – メリット・デメリット解説

シーリングライト(Ceiling Light)とは、その名の通り「天井(Ceiling)」に直接取り付けるタイプの照明器具です。

- メリット

- 部屋全体を均一に明るく照らせる: 高い位置から広範囲を照らすため、部屋の隅々まで光が届きやすいのが特徴です。リビングや子ども部屋など、全体的な明るさが必要な空間に適しています。

- 空間がスッキリ見える: 天井に直接取り付けるため、ペンダントライトのように吊り下げるタイプと比べて圧迫感が少なく、天井を高く、部屋を広く見せる効果があります。

- デザインや種類が豊富: シンプルなものからデザイン性の高いもの、多機能なモデルまで、選択肢が非常に多いです。

- 取り付けが比較的簡単: 「引掛シーリング」という配線器具があれば、専門業者でなくても取り付け可能な場合が多いです。(詳しくは後述)

- デメリット

- 取り付け場所が限定される: 基本的に天井の「引掛シーリング」がある場所にしか設置できません。

- 凝ったデザインは少ない傾向も: ペンダントライトなどに比べると、デザインの自由度はやや低いと感じる方もいるかもしれません。(ただし、近年はデザイン性の高い製品も増えています)

- 光源の交換ができない(LEDの場合): LEDシーリングライトは、光源(LEDチップ)と器具が一体になっているため、電球のように光源だけを交換することはできません。(詳しくはFAQで解説)

他の照明器具との違い

- ペンダントライト: コードやチェーンで天井から吊り下げるタイプ。デザイン性が高く、空間のアクセントになります。ダイニングテーブルの上など、特定の場所を照らすのに適しています。

- ダウンライト: 天井に埋め込むタイプ。天井面がフラットになり、空間をスッキリ見せられます。複数設置して部屋全体の明るさを確保したり、補助照明として使われたりします。

- スポットライト: 特定の場所や物をピンポイントで照らす照明。壁の絵画や観葉植物を照らして、空間にメリハリをつけるのに役立ちます。

シーリングライトの種類 – 主流はLED!その理由は?

以前は蛍光灯タイプのシーリングライトも一般的でしたが、現在、新規で購入するならほぼLED一択と言って良いでしょう。蛍光灯タイプは省エネ性能や寿命の観点から、大手メーカーでは生産終了となっていることがほとんどです。

なぜLEDが主流になったの?

それは、蛍光灯と比べて圧倒的なメリットがあるからです。

LEDシーリングライトの大きなメリット

- 省エネで電気代がお得: 蛍光灯と比べて消費電力が約半分程度。電気代を大幅に節約できます。

- 長寿命で交換の手間が少ない: LEDの寿命は約40,000時間と言われ、蛍光灯の約6~12倍も長持ちします。一度設置すれば、約10年間は交換不要なケースが多く、ランプ交換の手間やコストがかかりません。(※使用状況により異なります)

- 環境に優しい: 消費電力が少ないだけでなく、蛍光灯に含まれる水銀を使用していないため、環境負荷が少ない照明です。

- 多機能なモデルが豊富: 明るさや光の色を自由に変えられる「調光・調色機能」をはじめ、タイマー、センサー、スマホ連携など、蛍光灯にはなかった便利な機能を持つモデルがたくさんあります。

- デザインの自由度が高い: LEDは光源自体が小さいため、薄型化や小型化、様々なデザインが可能になりました。

このように、LEDシーリングライトは経済的で、機能性やデザイン性にも優れているため、現在の主流となっています。

後悔しない!シーリングライト選びの6つの重要ポイント

ここからは、実際にシーリングライトを選ぶ際にチェックすべき6つの重要ポイントを解説します。

【ポイント1】部屋の広さに合った「明るさ(畳数・ルーメン)」を選ぶ

シーリングライト選びで最も重要なのが「明るさ」です。部屋の広さに合わないものを選ぶと、「暗くて過ごしにくい」「明るすぎて落ち着かない」といった失敗につながります。

「畳数」とは? – 部屋の広さに応じた目安

照明器具における「畳数(じょうすう)」表示は、その照明器具がどのくらいの広さの部屋に適しているかを示す目安です。一般社団法人 日本照明工業会(JLMA)が定めた基準に基づいており、「~6畳」「~8畳」「~12畳」のように表記されます。

一般的な適用畳数の目安(JLMAガイドライン)

| 適用畳数 | 標準定格光束 | 定格光束の範囲 |

|---|---|---|

| 4.5畳 | 2,700lm | 2,200~3,200lm |

| 6畳 | 3,200lm | 2,700~3,700lm |

| 8畳 | 3,800lm | 3,300~4,300lm |

| 10畳 | 4,400lm | 3,900~4,900lm |

| 12畳 | 5,000lm | 4,500~5,500lm |

| 14畳 | 5,600lm | 5,100~6,100lm |

※上記はあくまで目安です。天井の高さ、壁や床の色、ライフスタイルによって適切な明るさは異なります。

「ルーメン(lm)」とは? – 光の量を示す単位

ルーメンは、照明器具そのものが発する光の総量(光束)を表す単位です。数値が大きいほど、より明るい照明器具ということになります。畳数表示と合わせて、このルーメン値も確認すると、より具体的に明るさを比較できます。

メリット:

- 明るさに余裕が生まれる(特に天井が高い部屋や、壁・床の色が暗い部屋)。将来的に広い部屋に引っ越しても使える可能性がある。経年劣化で明るさが落ちてきても、初期の明るさを長く保てる。

デメリット:

- 最大光量で使うと明るすぎることがある(まぶしさ、目の疲れ)。消費電力が若干大きくなる可能性がある。価格が高くなる場合がある。

【ポイント2】過ごし方に合わせた「光の色(色温度)」を選ぶ

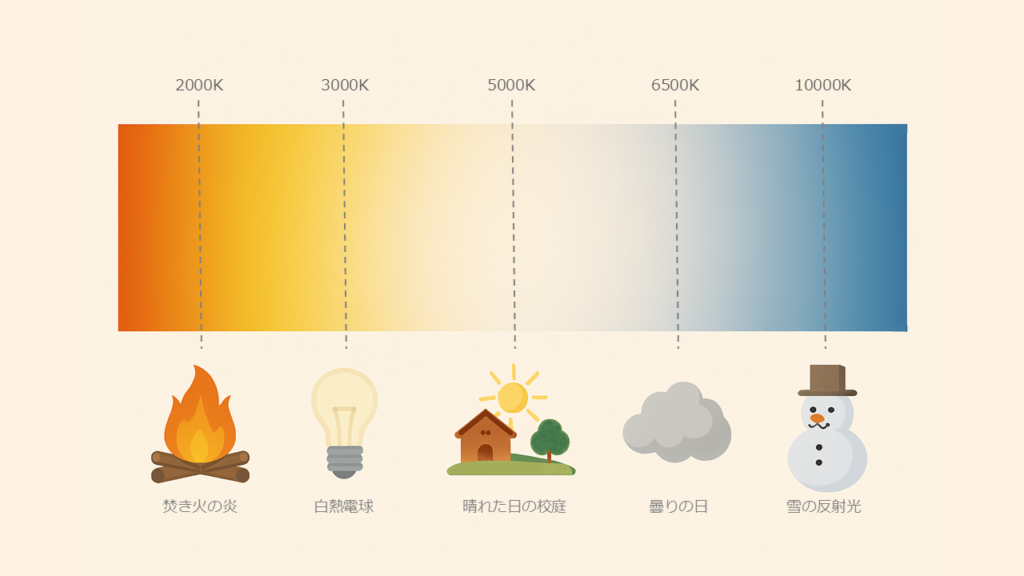

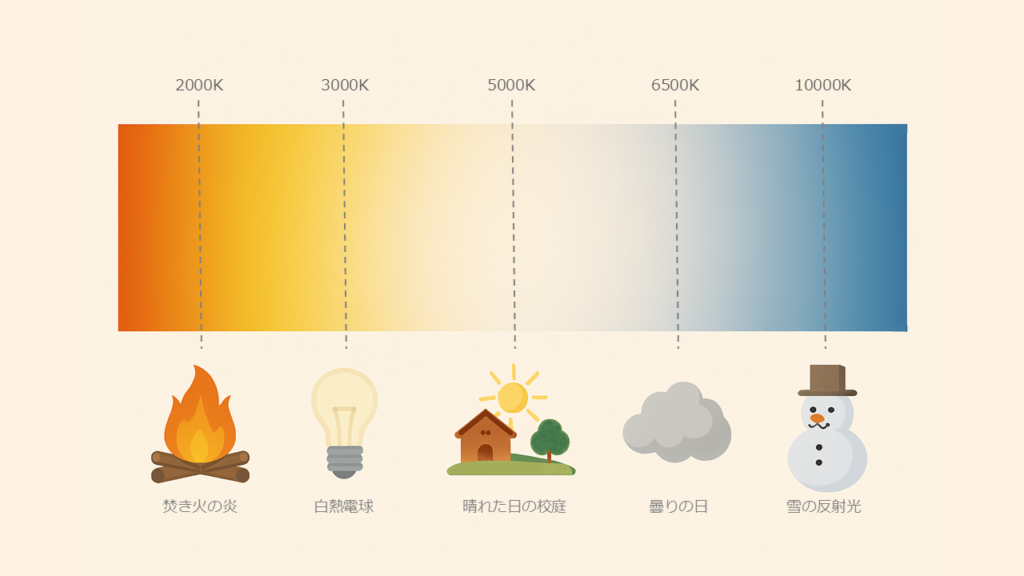

光の色(色温度)は、お部屋の雰囲気や過ごしやすさに大きく影響します。色温度は「ケルビン(K)」という単位で表され、数値が低いほど暖色系の光、高いほど寒色系の光になります。

光の色の種類と特徴

- 電球色(約2700K~3000K): オレンジ色がかった温かみのある光。リラックス効果が高いとされ、寝室やリビング、和室など、くつろぎたい空間におすすめです。料理を美味しく見せる効果もあります。

- 温白色(約3500K): 電球色と白色の中間の色。落ち着いた雰囲気と適度な明るさを両立させたい場合に適しています。リビングやダイニングにおすすめです。

- 白色(約4000K~4200K): 太陽光に近い自然な色合い。どんな部屋にも合わせやすいですが、やや落ち着いた印象になります。

- 昼白色(約5000K): 白く爽やかな、最も自然な太陽光に近い色。リビングやキッチン、洗面所など、活動的な空間や、物の色を正確に見たい場所におすすめです。

- 昼光色(約6500K): 青みがかったクールな光。集中力を高める効果があると言われ、書斎や勉強部屋、オフィスなどに適しています。細かい作業にも向いています。

部屋別・シーン別おすすめの光の色

- リビング:家族構成や過ごし方に合わせて。リラックス重視なら電球色~温白色、活動的なら昼白色。調色機能があると便利。

- ダイニング:料理が美味しく見える電球色~温白色。

- 寝室:リラックスできる電球色。就寝前は明るさを落とせる調光機能も。

- 子ども部屋:勉強する際は昼白色~昼光色、遊ぶ時や寝る前は電球色など、調色機能があると便利。

- 書斎・勉強部屋:集中しやすい昼光色や昼白色。

- 和室:落ち着いた雰囲気の電球色や温白色。

調色機能付きなら間違いなし!

- 最近のLEDシーリングライトの多くには、光の色をリモコンで自由に変えられる「調色機能」が付いています。「朝は爽やかな白い光で目覚め、日中は活動的な昼白色、夜はリラックスできる電球色」といったように、生活シーンや気分に合わせて最適な光の色を選べるため、非常に便利です。どの色が良いか迷ったら、調色機能付きを選んでおけば失敗がありません。

【ポイント3】お部屋の印象を決める「デザイン」を選ぶ

シーリングライトは天井にあるため目立ちにくいと思われがちですが、意外とお部屋の印象を左右します。

デザインの種類

- 形状: 定番の丸形、スタイリッシュな角形(スクエア型)。

- 厚み: 天井をスッキリ見せる薄型タイプ。

- フレーム・カバー: シンプルなアクリルカバー、木目調フレーム、和紙風、布シェード、アイアン調など、素材や色で印象が変わります。

- テイスト: ナチュラル、モダン、和風、北欧風、インダストリアルなど。

インテリアテイストに合わせた選び方

- ナチュラル系:木目調フレーム、シンプルな丸形。

- モダン系:角形、薄型、メタリック素材。

- 和室:白木フレーム、和紙風カバー。

- 北欧風:シンプルなデザイン、淡い色合いの木目調。

カバーの素材と光の広がり方

- アクリルカバー(乳白色): 最も一般的。光を柔らかく拡散させ、部屋全体を均一に照らします。

- 透明カバー(クリア): キラキラとした光の演出ができるものも。LEDチップが見えるデザインもあります。

- 和紙風・布製カバー: 温かみのある、落ち着いた光になります。

【ポイント4】設置場所と圧迫感に関わる「サイズ」を確認する ~小型化トレンドも知っておこう~

シーリングライト本体のサイズ(主に直径)もチェックポイントです。

「シーリングライト サイズ わからない」を解決! – 確認すべきポイント

商品の仕様欄に「直径〇〇cm」「高さ〇〇cm」といった記載があります。設置する部屋の広さや天井の高さとのバランスを見て選びましょう。

従来の考え方:「部屋の広さに合わせたサイズ」

一般的に、部屋が広いほど大きいサイズのシーリングライトを選ぶとバランスが良いとされてきました。小さい部屋に大きすぎる照明をつけると圧迫感が出ることがあり、逆に広い部屋に小さすぎる照明だと、明るさが十分でも見た目のバランスが悪く感じられることがありました。

- 一般的なシーリングライトのサイズ目安(直径):

- ~6畳:40~50cm程度

- ~8畳:50~60cm程度

- ~12畳:60cm~

- 天井が低い部屋には、高さ(厚み)の少ない薄型タイプを選ぶと圧迫感を軽減できます。

新しいトレンド:「小型シーリングライト」の選択肢

近年、LED技術の進化により、本体サイズが小さくても十分な明るさと光の広がりを実現できる製品が増えています。特にパナソニックなどのメーカーからは、デザイン性の高い小型シーリングライトが登場し、人気を集めています。

- メリット:

- 天井がスッキリし、より開放的な空間に見える。

- デザインの選択肢が増える(小ぶりな方が好みのデザインが見つかることも)。

- 圧迫感が少ない。

- 選び方のポイント: 小型タイプを選ぶ場合でも、「適用畳数」や「ルーメン値」をしっかり確認し、部屋に必要な明るさを確保できるかチェックしましょう。

注意点:「大きい方が良い」という思い込みにとらわれない

「部屋が広いから大きい照明をつけないと」という固定観念にとらわれず、最新の小型シーリングライトも選択肢に入れてみましょう。デザインや機能、そして十分な明るさが確保されていれば、あえて小型のものを選んでスッキリとした空間を演出するのもおすすめです。

【ポイント5】生活を豊かにする「便利な機能」をチェック

LEDシーリングライトには、単に部屋を明るくするだけでなく、私たちの生活をより快適で豊かにしてくれる様々な便利機能が搭載されています。

どんな機能が必要か、ライフスタイルに合わせて考えてみましょう。

基本的な便利機能

- 調光機能: 明るさを段階的または連続的に調整できる機能。ほとんどのLEDシーリングライトに搭載されています。生活シーン(食事、くつろぎ、読書など)に合わせて明るさを変えられます。

- おやすみタイマー: 設定した時間になると、徐々に暗くなって自動消灯する機能。寝室に最適です。消し忘れ防止にもなります。

- 明るさメモリ: 自分の好みの明るさや色を記憶させておき、ワンタッチで再現できる機能。

- 留守番機能: 設定した時刻に自動で点灯・消灯する機能。旅行中など、在宅を装いたい時に役立ちます。防犯対策にも。

- 虫ガード: カバーと本体の間に隙間ができにくい構造で、照明器具の中に虫が入り込むのを防ぎます。掃除の手間が省けます。

ワンランク上の快適機能

- センサー機能(人感センサー): 人の動きを感知して自動で点灯・消灯する機能。玄関や廊下、トイレ、クローゼットなど、短時間しか使用しない場所や、スイッチ操作が面倒な場所に便利です。消し忘れ防止にも効果的。

- 音声操作機能: 「電気をつけて」「明るくして」など、声で照明を操作できる機能。手が離せない時(料理中や読書中など)や、リモコンを探す手間が省けて便利です。スマートスピーカー(Alexa, Google Assistantなど)と連携できるモデルもあります。

- スマートフォン連携(Wi-Fi/Bluetooth): 専用アプリを使って、スマートフォンから照明のオン/オフ、調光・調色、タイマー設定などができる機能。外出先から操作したり、家中の照明を一括管理したりできます。

- スケジュール機能: スマートフォンアプリなどを使って、曜日や時間ごとに点灯・消灯、明るさ・色の変化を細かく設定できる機能。生活リズムに合わせて照明を自動制御し、より快適な環境を作れます。

特定シーンで役立つ機能

- 文字くっきり光・パソコンくっきり光: 特定の波長の光を強調することで、文字の輪郭を際立たせ、読みやすくする機能。読書や勉強、パソコン作業が多い方におすすめです。目の負担軽減にもつながります。

- おめざめモード: 設定した起床時刻に合わせて、朝日が昇るように徐々に明るくなる機能。自然な目覚めをサポートします。

- おまかせモード(自動調光): 部屋の明るさセンサーが外光などを感知し、常に快適な明るさになるよう自動で調整してくれる機能。省エネにもつながります。

付加価値機能

- スピーカー搭載: Bluetoothなどでスマートフォンと接続し、照明器具から音楽を再生できる機能。天井から音が降り注ぐような体験ができます。

- プロジェクター搭載: 照明兼プロジェクターとして、壁や天井に映像を映し出せるモデル。寝室で映画を楽しんだり、子ども部屋で絵本を投影したりできます。(例:popIn Aladdin)

- ファン付き(サーキュレーター機能): 照明器具にファンが内蔵されており、部屋の空気を循環させる機能。冷暖房の効率を高めたり、部屋干しの乾燥を助けたりします。

その他

- 2ch設定機能(チャンネル切替): 隣接する部屋で同じメーカーのシーリングライトを使う場合など、リモコンのチャンネルを切り替えることで、混信を防ぎ、それぞれの照明を個別に操作できるようにする機能。

これらの機能の中から、自分のライフスタイルや設置する部屋に合わせて、必要な機能が付いているかチェックしましょう。多機能なほど価格は高くなる傾向があるので、予算とのバランスも考慮してください。

【ポイント6】取り付け方法と注意点

シーリングライトは、比較的ご自身での取り付けが可能な照明器具ですが、いくつか確認すべき点があります。

自分で取り付け可能? – 引掛シーリングの種類を確認

天井に以下のいずれかの「引掛シーリング」または「引掛ローゼット」という配線器具が付いていれば、基本的に資格がない方でも自分でシーリングライトを取り付けることができます。賃貸住宅などでは、あらかじめこれらの器具が付いていることが多いです。購入前に、設置したい場所の天井を確認しましょう。

- 注意点:

- 配線器具がない場合: 引掛シーリング自体がない場合は、電気工事士の資格を持つ専門業者による取り付け工事が必要です。

- 配線器具が古い・破損している場合: グラグラしたり、ひび割れていたりする場合は、安全のため交換が必要です。これも電気工事士に依頼しましょう。

- 重い照明器具: 一部の大型・高機能なシーリングライト(ファン付きなど)は、重量があるため、天井の強度や配線器具の種類によっては補強工事が必要な場合があります。取扱説明書をよく確認してください。

取り付け・交換時の注意点

- 必ず電源(ブレーカー)を切る: 感電防止のため、作業前に必ず部屋の照明スイッチを切り、さらに分電盤のブレーカーも落としてから作業してください。

- 安定した足場を確保する: 脚立などを使用し、安全に作業できる環境を整えましょう。

- 取扱説明書をよく読む: 機種によって取り付け方法が若干異なる場合があります。必ず付属の取扱説明書に従って作業してください。

- 確実に固定する: 「カチッ」と音がするまでしっかりとはめ込み、グラつかないか確認しましょう。落下すると大変危険です。

- 不安な場合は無理しない: 少しでも取り付けに不安がある場合は、無理せず専門業者に依頼しましょう。

【部屋タイプ別】おすすめシーリングライトの選び方

部屋の用途によって、求められる明るさや光の色、機能は異なります。ここでは、代表的な部屋タイプごとにおすすめの選び方をご紹介します。

リビング

- 明るさ: 家族が集まり、様々な活動をする中心的な空間なので、部屋の広さに合った十分な明るさを確保。迷ったら少し大きめの畳数を選び、調光機能で調整できるように。

- 光の色: シーンに合わせて変えられる調光・調色機能は必須。くつろぎタイムは電球色、団らんや読書時は昼白色など使い分けると快適です。

- 機能: タイマー機能、スマホ連携、スピーカー搭載など、ライフスタイルに合わせて付加価値機能も検討。

- デザイン: インテリアの主役にもなるので、デザインにもこだわりたいところ。

寝室

- 明るさ: 明るすぎると睡眠の妨げになることも。調光機能で明るさを抑えられるものがおすすめ。

- 光の色: リラックス効果の高い電球色が基本。調色機能があれば、就寝前は電球色、朝の目覚めには白い光といった使い分けも可能。

- 機能: おやすみタイマーは必須。徐々に暗くなる機能があると自然な入眠を促します。おめざめモードも便利。常夜灯(保安灯)の明るさも確認しましょう。

子ども部屋

- 明るさ: 成長に合わせて活動内容が変わるため、十分な明るさを確保しつつ、調光機能で調整できるものが良いでしょう。

- 光の色: 勉強や読書をする際は集中しやすい昼白色~昼光色、遊んだり寝る前は電球色に切り替えられる調色機能があると便利です。「文字くっきり光」なども有効。

- 安全性: 割れにくいカバー素材など、安全性にも配慮。リモコン操作が簡単かどうかもポイント。

和室

- デザイン: 白木フレームや和紙風シェードなど、和のテイストに合ったデザインを選びましょう。角形(スクエア型)もモダンな和室に合います。

- 光の色: 落ち着いた雰囲気の電球色や温白色がおすすめ。調色機能があれば、昼間はすっきりとした白色なども選べます。

書斎・勉強部屋

- 明るさ: 手元がしっかり見える十分な明るさを確保。

- 光の色: 集中力を高めるとされる昼光色や昼白色がおすすめ。「文字くっきり光」機能があると、さらに作業効率が上がります。

- 機能: シンプルなものでも良いですが、デスクライトと併用する場合は、シーリングライトの明るさを調整できる調光機能があると便利です。

一人暮らしのワンルーム

- 明るさ・光の色: 食事、くつろぎ、勉強、就寝など、一部屋で様々な活動を行うため、調光・調色機能は必須と言えます。シーンに合わせて最適な光環境を作りましょう。

- 機能: おやすみタイマー、留守番機能などがあると便利。スペースが限られている場合は、スピーカー搭載やプロジェクター機能付きなども検討の価値あり。

- デザイン: 部屋のテイストに合わせて、圧迫感の少ない薄型や小型のデザインもおすすめです。

LEDシーリングライト故障時の対処法:修理?買い替え?

LEDシーリングライトが突然点灯しなくなったら、焦りますよね。ここでは、故障かな?と思った時の確認事項と、修理か買い替えかの判断ポイントについて解説します。

まず、故障と判断する前に、以下の基本的な点を確認しましょう。

- リモコンの電池切れ: 新しい電池に交換してみましょう。

- 壁スイッチの確認: 壁スイッチがオフになっていないか確認してください。

- ブレーカーの確認: 他の電化製品も使えない場合、ブレーカーが落ちている可能性があります。

上記を確認しても点灯しない場合は、残念ながら故障の可能性が高いです。その場合…

基本的な考え方としては、修理よりも買い替えがおすすめです。

理由1:LEDの経年劣化と他の部品の消耗

LEDは長寿命ですが、使用とともに徐々に明るさが低下していきます。点灯しなくなったということは、LED自体だけでなく、電源部分などの他の部品も相応に消耗・劣化している可能性が高いです。そのため、一部を修理しても、またすぐに別の箇所が故障してしまうリスクがあります。新品に買い替えることで、より省エネ性能が高く、明るい最新のモデルに交換できるメリットもあります。

理由2:光源(LEDモジュール)交換の難しさ

LEDシーリングライトは、光源であるLEDモジュールと照明器具本体が一体化している構造がほとんどです。そのため、蛍光灯のように光源(ランプ)だけを簡単に交換することはできません。修理となると、器具全体の交換に近い費用や手間がかかるケースが多く、結果的に新品を購入するのと大差ない、あるいはそれ以上になることもあります。

保証期間の確認と判断

購入してから日が浅い場合は、メーカーの保証期間内かもしれません。まずは保証書を確認し、保証期間内であればメーカーや購入した販売店に問い合わせてみましょう。無償修理や交換の対象となる可能性があります。 保証期間が過ぎている場合は、修理費用と新品購入費用を比較検討することになりますが、上記のような理由から、多くの場合で買い替えを選択する方が合理的と言えるでしょう。

シーリングライト選びでよくある質問(FAQ)

シーリングライト選びでよくある質問とその回答をご紹介します。

まとめ:最適なシーリングライトを選んで、理想の空間を実現しよう!

シーリングライトの選び方について、基礎知識から具体的なチェックポイント、部屋ごとのおすすめまで詳しく解説しました。

シーリングライト選びのポイントおさらい

- 明るさ(畳数・ルーメン): 部屋の広さに合わせ、迷ったら調光機能付きで少し大きめを。

- 光の色(色温度): 過ごし方に合わせて選ぶ。調色機能付きが便利。

- デザイン: インテリアに合わせて、お部屋の雰囲気を決める要素。

- サイズ: 部屋とのバランス、圧迫感を確認。小型化トレンドもチェック。

- 機能: ライフスタイルに合わせて必要な便利機能を選ぶ。

- 取り付け: 自宅の引掛シーリングを確認し、安全に取り付ける。

たかが照明、されど照明。あなたにぴったりのシーリングライトを選ぶことで、お部屋はもっと快適で、もっと素敵な空間になるはずです。 この記事が、あなたのシーリングライト選びの一助となれば幸いです。快適な照明環境を手に入れて、毎日の暮らしの質(QOL)をさらに向上させましょう!