ほのか

ほのかスマート電球って色々あるけど、結局どれがおすすめ?

リモコン付きの電球とスマート電球って何が違うの?

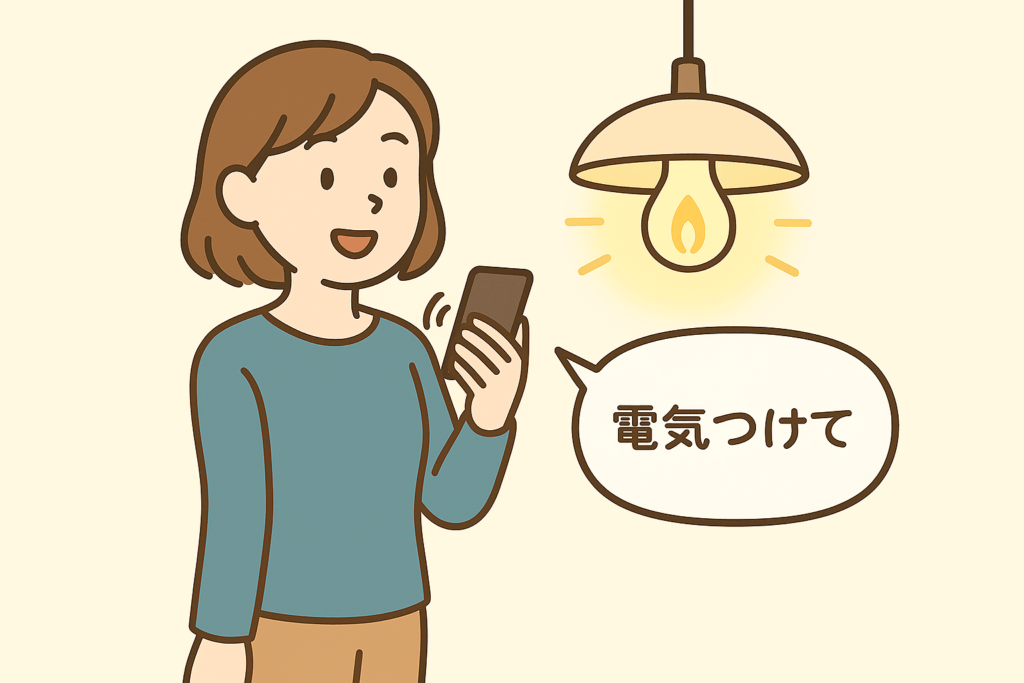

そんな疑問をお持ちではないでしょうか。近年、スマートホーム化への関心が高まり、手軽に始められるアイテムとして「スマート電球」が注目されています。しかし、種類が多く、どれを選べば良いか迷ってしまいますよね。

スマート電球の本当の魅力は、単にスマホで操作できること以上に、他のスマートデバイスと連携する「エコシステム」によって、あなたの生活を自動で、そして格段に便利にしてくれる点にあります。

そこで今回は、家電量販店の販売員に聞いた人気モデルと選び方について徹底リサーチ!プロの視点から、本当におすすめのスマート電球と、後悔しないための選び方のポイントを詳しく解説します。さらに、根強い人気の「リモコン付き電球」(専用の電球とリモコンで操作するタイプ)との違いや、それぞれのメリット・デメリットも比較しながら、あなたのライフスタイルにぴったりの製品を見つけるお手伝いをします。

この記事を読めば、スマート電球の基本から最新トレンド、そしてあなたに最適な一台がきっと見つかるはずです!

- スマート電球の基本的な機能と最新トレンド

- なぜ「連携(エコシステム)」がスマート電球選びで重要なのか

- 家電量販店の販売員が推薦する、連携に優れた人気スマート電球ブランド5選

- あなたのライフスタイルに最適なスマート電球を見つけるための具体的な選び方5つのポイント

- 従来の「リモコン付き電球」との違い、それぞれのメリット・デメリット、おすすめの利用シーン

ちょっと待って!そもそも「連携(エコシステム)」って何?

「エコシステム」とは、元々「生態系」を指す言葉で、生物同士が互いに関わり合って生きている状態を示します。

例えば、「おはよう」と話しかけると、照明が点灯し、カーテンが自動で開く、といった具合です。このように、複数の製品が連携することで、より便利で快適な自動化された生活空間を作り出すのが、スマートホームにおける「連携(エコシステム)」の大きな魅力です。

この記事では、どのような「連携(エコシステム)」を構築できるかという視点を重視してご紹介します。

スマート電球 おすすめはこれ!「連携(エコシステム)」で変わる暮らしと選び方

まずは、スマート電球がなぜこれほど人気なのか、そして選ぶ際に押さえておきたい「連携(エコシステム)」という視点について見ていきましょう。

なぜ今スマート電球が人気?最新トレンドと「連携(エコシステム)」の重要性

家電量販店の販売員の方によると、「スマート電球は、新築や引っ越しを機に導入される方はもちろん、手軽にQOL(生活の質)を上げたいという若い世代にも非常に人気」とのこと。その背景には、単機能ではない、連携による価値の向上があるようです。

スマホ連携だけじゃない!「連携(エコシステム)」で進化するスマート電球の機能

初期のスマート電球はスマホでオンオフする程度の機能が主流でしたが、現在では以下のように多機能化が進み、特に他のスマートデバイスとの連携(エコシステム)によって、その真価を発揮します。

- 音声操作: 「アレクサ、電気を消して」といったスマートスピーカーとの連携はもはや定番。手が離せない時でも簡単に操作できます。

- 調光・調色: 明るさだけでなく、光の色(暖色系~寒色系、さらにはフルカラー)を細かく調整可能。時間帯や気分に合わせて最適な空間を演出できます。

- タイマー・スケジュール設定: 起床時間に合わせて徐々に明るくしたり、就寝時間に自動で消灯したり。旅行中の防犯対策としても活用できます。

- シーン設定: 「読書モード」「映画モード」など、複数の照明設定をワンタップで切り替え。

- 他機器との連携(エコシステムの核となる機能): スマートセンサー(人感、ドア開閉、温湿度など)や他のスマート家電(カーテン、エアコン、カメラなど)と連携し、「ドアが開いたら玄関の電球が点灯」「室温が28度を超えたら電球が青白く変化して知らせる」「映画モードにしたらカーテンが閉まり照明が暗くなる」など、より高度で自動化された快適な生活を実現できます。

省エネ・防犯にも?スマート電球の意外な活用法

LEDが主流のスマート電球は、従来の電球に比べて消費電力が少なく長寿命。タイマー機能や人感センサーとの連携で消し忘れを防げるため、さらなる省エネ効果も期待できます。また、前述の通り、旅行などで家を空ける際に、ランダムな時間に点灯・消灯させることで在宅を装い、防犯対策としても役立ちます。

「リモコン付き電球」との違いは?スマート電球のメリット・デメリット

ここで、従来からある「リモコン付き電球」とスマート電球の違いを整理しておきましょう。特に連携(エコシステム)による拡張性が大きな違いです。

| 特徴 | スマート電球 | リモコン付き電球 |

|---|---|---|

| 操作方法 | スマホアプリ、音声、スマートスピーカー、物理スイッチ | 専用リモコン、物理スイッチ |

| 機能性 | 多機能(調光調色、タイマー、シーン設定、他機器連携による高度な自動化) | 基本的な調光調色、オンオフ、タイマー(一部機種) |

| 遠隔操作 | 可能(インターネット経由) | 不可(リモコンの届く範囲のみ) |

| 導入コスト | やや高め | 比較的安価 |

| 設定 | Wi-Fi設定、アプリ設定、デバイス連携設定などが必要 | リモコンとのペアリング程度で簡単 |

| メリット | 連携(エコシステム)による高機能・拡張性、遠隔操作、自動化による生活の質の向上 | シンプル操作、導入が手軽、ネット環境不要(一部) |

| デメリット | 設定がやや複雑な場合あり、Wi-Fi環境ほぼ必須、価格が高め | 機能が限定的、拡張性なし、リモコン紛失リスク、遠隔操作不可 |

販売員の方曰く、「手軽にオンオフや明るさ調整だけしたい、スマホ操作は苦手という方には、依然としてシンプルなリモコン付き電球も人気です。しかし、照明を軸に家全体をスマート化し、より便利で豊かな生活を実現したいというニーズには、連携(エコシステム)を構築できるスマート電球が断然おすすめです」とのこと。

後悔しない!スマート電球 おすすめの選び方5つのポイント(連携・エコシステム志向で)

では、実際にスマート電球を選ぶ際には、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。特に連携(エコシステム)を意識した5つのポイントをご紹介します。

ポイント1:明るさ(ルーメン)と光の色(調色機能)|部屋の雰囲気と用途で選ぶ

- 明るさ(ルーメン/lm): まず基本となるのが電球の明るさです。部屋の広さや用途に合わせて選びましょう。一般的に、リビングなら810lm以上(60W形相当)、寝室や書斎なら485lm~810lm(40W~60W形相当)が目安です。

- 光の色(調色機能): スマート電球の大きな魅力の一つが、光の色を自由に変えられる調色機能です。主に以下のタイプがあります。

- 色温度調整タイプ: リラックスできる暖色系の電球色(約2700K)から、活動的な寒色系の昼光色(約6500K)まで、白色系の光の色合い(色温度ケルビン/K)を細かく調整できます。生活シーンに合わせて、「食事の時は温かみのある電球色」「勉強や作業の時は集中しやすい昼白色」といった使い分けが可能です。

- フルカラー(RGB)タイプ: 上記の色温度調整に加え、赤・青・緑などの光の三原色を組み合わせて1600万色以上の多彩な色を表現できます。パーティーシーンを盛り上げたり、映画鑑賞時に雰囲気を演出したりと、よりクリエイティブな空間作りを楽しめます。

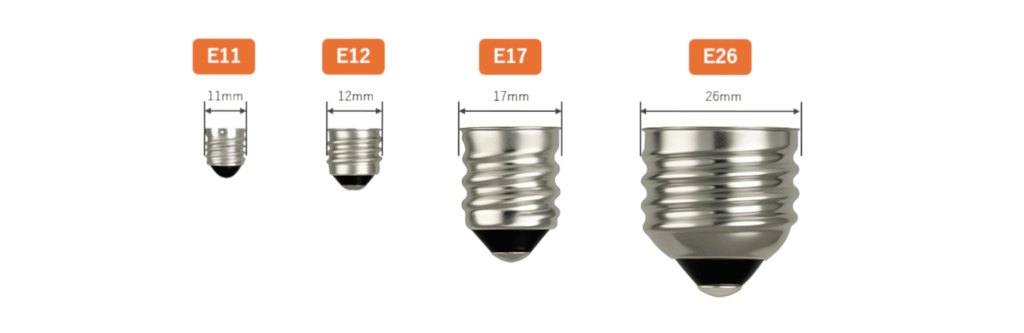

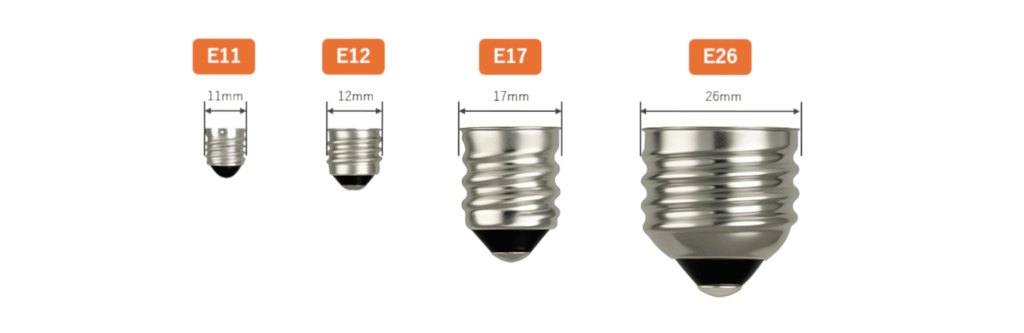

ポイント2:口金サイズ|購入前に必ず確認

電球を取り付けるソケットのサイズです。日本で一般的なのは「E26口金」(直径26mm)。ダウンライトなどでは「E17口金」(直径17mm)も使われます。購入前に必ず自宅の照明器具の口金サイズを確認しましょう。間違えると取り付けられません。

ポイント3:対応ハブ・連携(エコシステム)・連携アプリ|最も重要なチェックポイント!

スマート電球を最大限に活用するには、接続方法と、どの連携(エコシステム)に対応しているかが非常に重要です。

初心者の方には少し複雑に感じるかもしれませんが、ここを理解することが快適なスマートホームへの第一歩です。

- 主な接続方式とハブ(ブリッジ)の要否:

- Wi-Fi接続 (ハブ不要な場合が多い):

- 特徴: スマート電球が自宅のWi-Fiルーターに直接接続します。専用ハブが不要なため、手軽に始めやすいのがメリットです。

- 代表的なブランド例: TP-Link (Tapoシリーズの多く)

- 注意点: Wi-Fiルーターの接続台数上限や、電波状況によっては動作が不安定になることもあります。

- Zigbee接続 (専用ハブが必要):

- 特徴: スマート電球とハブ(ブリッジ)がZigbeeという省電力の無線通信規格で接続されます。ハブがWi-Fiルーターと接続することで、インターネット経由での操作が可能になります。安定した通信と、多数のデバイス接続に強いのがメリットです。

- 代表的なブランド例: Philips Hue, Aqara

- Thread接続 (ボーダールーター機能を持つハブが必要):

- 特徴: スマートホーム向けの新しい通信規格で、低遅延・省電力・安定性が特徴です。Thread対応デバイスを接続するには、ボーダールーター機能を持つハブ(またはその機能を持つスマートスピーカーなど)が必要です。

- ボーダールーターとは? Threadネットワークと他のネットワーク(Wi-Fiなど)を中継する機器です。

- 既存デバイスの活用: Apple HomePod mini, Apple TV 4K (第2世代以降), Google Nest Hub (第2世代), Amazon Echo (第4世代以降)など、一部のスマートスピーカーやデバイスは、このボーダールーター機能を内蔵しています。これらをお持ちの場合、別途専用ハブを購入せずにThread対応スマート電球を利用できる可能性があります。

- Thread対応状況: Philips HueやAqara、TP-Link、Nanoleafなどのメーカーも、最新製品や共通規格「Matter」を通じてThreadへの対応を進めています。購入前に製品仕様をよく確認しましょう。

- Wi-Fi接続 (ハブ不要な場合が多い):

- 「Matter」とは?

- 異なるメーカーのスマートホーム製品同士を、より簡単に連携させるための共通規格です。Matter対応製品は、Wi-FiやThreadといった通信技術を利用して接続されます。将来的には、Matterによってメーカーの垣根を越えたスムーズな連携が期待されています。

- 対応プラットフォームと連携アプリ:

- Amazon Alexa, Google Home, Apple HomeKitといった主要なスマートホームプラットフォームに対応しているか確認しましょう。これにより、使い慣れたスマートスピーカーでの音声操作や、メーカーの異なるデバイスを一元管理できる可能性が広がります。

- 各メーカーが提供する専用アプリの使いやすさや、連携できる自社製品(センサー、スイッチ、カメラなど)のラインナップも重要です。充実した連携(エコシステム)を持つブランドほど、より高度で多彩な自動化が実現できます。

ポイント4:機能性|どこまでの自動化を求めるか

調光・調色、タイマー、音声操作といった基本機能に加え、どのような自動化を実現したいかによって必要な機能が変わってきます。例えば、「日の出・日の入りに合わせた自動点灯・消灯」「特定のセンサーが反応した時の通知や照明の変化」「他の家電製品との連動」など、連携(エコシステム)を活用してどこまで生活を便利にしたいかを考えましょう。

ポイント5:価格とブランド|信頼性と将来性への投資

連携(エコシステム)を構築する場合、初期投資だけでなく、将来的なデバイスの追加やサービスの継続性も考慮する必要があります。信頼できるブランドは、アプリのアップデートやセキュリティ対策、製品ラインナップの拡充などが期待できます。単に安いだけでなく、長期的な視点で選びましょう。

連携(エコシステム)で選ぶ!販売員が本音で解説!今、本当に売れているスマート電球 おすすめブランド5選

お待たせしました!ここからは、家電量販店の販売員(5名)の方に聞いた「実際に売れていて、特に連携(エコシステム)の観点から自信を持っておすすめできる」スマート電球ブランドと、その代表的な製品をご紹介します。

Philips Hue(フィリップス ヒュー):スマート照明のパイオニア!完成された連携(エコシステム)と最高の体験を

| 総合評価 | 4.5 |

|---|---|

| エコシステム/拡張性 | 5 |

| コストパフォーマンス | 3 |

「スマート電球といえばHue」と言われるほど、業界をリードする存在のPhilips Hue。販売員の方も「色の再現性の高さ、安定した接続性はもちろん、Hueブリッジを中心とした連携(エコシステム)の完成度は他を圧倒しています。 照明だけでなく、屋外照明、センサースイッチ類、エンタメ連携機能(Hue Sync)など、連携できるデバイスが非常に豊富で、家全体の照明体験を根本から変えられます。価格はやや高めですが、それに見合う価値と満足感、そして将来性があるため、照明にこだわり、最高のスマートホーム体験を求めるお客様に絶大な人気です」と太鼓判を押します。

海外からの観光客の中では、Hueを購入される方が圧倒的に多い印象です。シェアの高さに加え、円安の影響もあり、製品によっては自国で買うよりも日本で購入した方が安くなるケースもあるようです。

製品特徴

- 圧倒的な色の再現性と光の質: 1600万色以上のフルカラー表現と高品質な白色光。

- Hueブリッジによる安定したZigbee接続: Wi-Fi環境に左右されにくい安定性と応答性。

- 豊富な製品ラインナップと連携デバイス: 電球、テープライト、各種照明器具、モーションセンサー、スマートプラグ、壁スイッチモジュールなど、多彩なデバイスで連携(エコシステム)を拡張可能。

- 高度なアプリ機能とエンタメ連携: シーン設定、タイマー、ルーティン作成、映像や音楽と照明がシンクロする「Hue Sync」機能。

- 主要スマートスピーカー(Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit)全てに対応。

こんな方におすすめ

- 照明の質と表現力に徹底的にこだわりたい方

- 安定した動作と高度なカスタマイズ、拡張性を求める方

- 映像や音楽と連動するエンターテイメント体験をしたい方

- 家全体の照明を軸とした本格的なスマートホームを構築したい方

おすすめ製品例

Hue スターターセット: ブリッジと電球がセット。Hueの連携(エコシステム)の入り口として最適。

Hue フルカラー シングルランプ (E26): 豊かな色彩表現で空間を演出。

Hueモーションセンサー: 人の動きを検知して照明を自動コントロール。

Aqara(アカラ):Apple HomeKitユーザーに最適!高精度センサー群との連携で洗練された連携(エコシステム)を

| 総合評価 | 4.5 |

|---|---|

| エコシステム/拡張性 | 4.5 |

| コストパフォーマンス | 4 |

高品質なセンサー類やスマートホームデバイスを低価格で提供し、特にApple HomeKitユーザーからの支持が厚いAqara。販売員の方も「Aqaraは、Zigbee 3.0接続による安定性と応答性の高さ、そして何よりApple HomeKitへのネイティブ対応が大きな魅力です。iPhoneユーザーで、Siriを使った音声操作やホームアプリでの一元管理を重視する方に非常におすすめです。人感センサー、ドア・窓センサー、水漏れセンサー、温湿度センサーなど、高精度でデザイン性の高いセンサー群が豊富に揃っており、これらとスマート電球を組み合わせることで、非常に洗練されたきめ細やかな自動化連携(エコシステム)を構築できます」と評価しています。

製品特徴

- Apple HomeKitネイティブ対応: 設定が簡単で、Siriやホームアプリで快適に操作可能。

- Zigbee 3.0接続: Aqaraハブ(M2、M1S、E1など)を介して接続し、安定性と省エネ性を両立。

- 高精度で豊富なセンサー群との連携: 人感、ドア・窓、温湿度、水漏れ、振動、照度センサーなど、多彩なセンサーと連携し、高度な自動化を実現。

- 洗練されたデザインと手頃な価格。

- Googleアシスタント、Amazon Alexaにも対応。

こんな方におすすめ

- Apple HomeKitをメインで使っているiPhoneユーザー

- 安定した接続と高速な応答性を求める方

- 高精度な各種センサーと連携させ、セキュリティや環境制御も含めたスマートホームを構築したい方

おすすめ製品例

Aqara LED電球 T1 (調光・調色): HomeKit対応の高性能スマート電球。Aqaraハブが必要。

Aqara ハブ M3 : Aqaraの連携(エコシステム)の中心。

Aqara人感センサー FP2: 電球と組み合わせて自動化の幅を広げるのに最適。

TP-Link(ティーピーリンク):コスパと手軽さで始めるTapoの連携(エコシステム)

| 総合評価 | 4 |

|---|---|

| エコシステム/拡張性 | 3.5 |

| コストパフォーマンス | 4.5 |

ネットワーク機器でお馴染みのTP-Linkは、スマートホーム製品「Tapo」シリーズでも高い評価を得ています。販売員の方によると、「Tapoのスマート電球は、何と言っても手頃な価格とWi-Fi直接接続の手軽さが魅力。スマート電球単体でも十分便利ですが、Tapoシリーズのカメラやスマートプラグ、センサーなどと組み合わせることで、手軽にTapoの連携(エコシステム)を体験できます。 スマートホームを試してみたいエントリーユーザーに非常に人気があります」とのこと。

製品特徴

- Wi-Fiダイレクト接続: 別途ハブが不要で、Wi-Fiルーターがあればすぐに使える(一部ハブ対応製品もあり)。

- リーズナブルな価格: 高機能ながら比較的安価で、導入のハードルが低い。

- 簡単なセットアップ: 専用アプリ「Tapo」で数ステップで設定完了。

- 基本的な機能は網羅、Tapoの連携(エコシステム)への拡張性: 調光・調色(モデルによる)、スケジュール設定、音声操作に加え、Tapoカメラやプラグ、今後登場予定のセンサー類との連携で、簡易的なホームセキュリティや自動化が可能。

こんな方におすすめ

- スマート電球やスマートホームを手軽に低コストで始めたい方

- まずは電球単体で試し、徐々に連携デバイスを増やしたい方

- Tapoブランドの他のデバイス(カメラ、プラグ等)との連携を考えている方

おすすめ製品例

Tapo L530E (マルチカラー対応): フルカラー対応でシーン演出も楽しめる高コスパモデル。

Tapo L920-5 (スマートWi-Fiライトストリップ): 間接照明で雰囲気を演出。

Tapo P105 (ミニスマートWi-Fiプラグ): 既存家電をスマート化し、照明と連携。

Nanoleaf(ナノリーフ):デザイン性と最新技術で魅せる光のアート

| 総合評価 | 4 |

|---|---|

| エコシステム/拡張性 | 3.5 |

| コストパフォーマンス | 4 |

Nanoleafは、壁に貼り付けて自由にデザインできるパネル型のスマート照明で特に有名です。単なる照明器具としてだけでなく、部屋のアクセントやアート作品のように光を楽しみたいユーザーに人気があります。販売員の方も「デザイン性の高さと、最新技術への積極的な対応(特にThreadやMatter)がNanoleafの大きな特徴です。 従来の電球型とは異なる新しい照明体験を求める方や、Apple HomeKitユーザー、最新技術に敏感な方に支持されています」と話します。

有名なゲーム実況者やYouTuberが配信部屋の壁に付けてるよね!

製品特徴

- デザイン性の高いパネル型照明: Shapes(六角形、三角形など)、Lines(バータイプ)、Canvas(正方形)など、様々な形状のパネルを組み合わせてオリジナルの照明デザインを作成可能。

- 音楽との同期機能(リズムモード): 音楽に合わせて光がダイナミックに変化。

- タッチ操作対応(一部製品): パネルに触れることで色や明るさを変更可能。

- Thread/Matterへの積極的な対応: Apple HomeKitとの親和性が高く、ボーダールーター機能を持つデバイス(HomePod miniなど)があれば、より安定した接続と高速な応答性を実現。

- 電球型スマート電球(Essentialsシリーズ)も展開: こちらもMatter/Threadに対応し、高い色再現性を誇る。

こんな方におすすめ

- 照明で部屋の雰囲気をアーティスティックに演出したい方

- 最新のスマートホーム技術(Thread/Matter)に関心がある方

- Apple HomeKit環境をメインで利用している方

- 音楽と照明を連動させて楽しみたい方

おすすめ製品例

Nanoleaf Shapes (Hexagons, Triangles, Mini Triangles): 好きな形に組み合わせて壁を彩るパネルライト。

Nanoleaf Lines: バックライト式のバー型ライト。洗練された間接照明を演出。

Nanoleaf Essentials A19/E26 Bulb: Matter/Thread対応の高機能スマート電球。

SwitchBot(スイッチボット):既存家電も巻き込むユニークな連携(エコシステム)が魅力

| 総合評価 | 4 |

|---|---|

| エコシステム/拡張性 | 4.5 |

| コストパフォーマンス | 4 |

カーテン開閉ロボットやボット(物理スイッチを押すロボット)など、ユニークな製品で人気のSwitchBot。スマート電球も、同社の連携(エコシステム)の中核を担う製品として注目されています。販売員の方は、「SwitchBot製品を既にお持ちの方には、間違いなくおすすめです。『SwitchBotハブミニ』や『ハブ2』を中心に、スマート電球だけでなく、カーテン、ボット、センサー類、さらには赤外線リモコンで操作する旧来の家電まで含めた、非常に広範な自動化が実現できます。 まさに家中のあらゆるものをスマート化できるのがSwitchBotの連携(エコシステム)の強みです」と語ります。

製品特徴

- SwitchBotの連携(エコシステム)との強力な連携: カーテン、ボット、人感センサー、開閉センサー、温湿度計、スマートロックなど、多彩なSwitchBot製品とシームレスに連携。

- 既存家電のスマート化: SwitchBotハブが赤外線リモコンの学習機能を持ち、エアコンやテレビなども連携(エコシステム)に組み込める。

- 「シーン」機能の使いやすさ: アプリで簡単に複数のデバイスを組み合わせた自動化ルール(例:朝になったらカーテンが開き、照明が点灯)を設定可能。

- ハブ経由での安定動作と拡張性。

こんな方におすすめ

- 既にSwitchBot製品を使っている方

- 照明だけでなく、カーテンや既存の赤外線リモコン家電も含めて家全体をスマートホーム化したい方

- 様々なセンサーと連携させて、きめ細やかな自動化を楽しみたい方

おすすめ製品例

SwitchBot スマート電球: 調光・調色対応。SwitchBotハブと連携して使用。

SwitchBot ハブ2 / ハブミニ: 連携(エコシステム)の中心。赤外線リモコン学習機能も搭載。

SwitchBot カーテン / 人感センサー: 照明と連携させることで生活が格段に便利に。

補足:連携(エコシステム)は不要?電球単体で手軽にスマート化したい場合の選択肢

ここまで連携(エコシステム)を重視したスマート電球の選び方とおすすめブランドをご紹介してきましたが、「もっと手軽に、電球単体でスマホ操作や音声操作ができれば十分」という方もいらっしゃるでしょう。そのようなニーズには、国内メーカーの製品も選択肢に入ってきます。

例えば、アイリスオーヤマは、Wi-FiやBluetoothで接続できるスマート電球を比較的リーズナブルな価格で提供しています。専用アプリでの操作やスマートスピーカー連携といった基本的な機能は備えており、ハブも不要なモデルが多いため、手軽に導入できます。

- アイリスオーヤマのスマート電球の特徴:

- 導入しやすい価格帯

- Wi-FiまたはBluetooth接続でハブ不要なモデルが多い

- シンプルな操作性

- 注意点:

- 今回ご紹介した4ブランドのような、センサー類や他デバイスとの連携を前提とした連携(エコシステム)の拡張性は限定的です。

- より高度な自動化や、家全体のスマートホーム化を目指す場合は、連携(エコシステム)が充実したブランドを検討するのがおすすめです。

あくまで「電球単体で手軽にスマート機能を使いたい」という場合には、アイリスオーヤマのような国内メーカーの製品もチェックしてみると良いでしょう。

「リモコン付き電球」も根強い人気!その理由とおすすめシーン

スマート電球の進化は目覚ましいですが、依然として「リモコン付き電球」を求める声も少なくありません。これは、専用の電球と付属のリモコンで手軽に操作できる従来型の照明です。連携(エコシステム)は不要で、とにかくシンプルに使いたい場合に適しています。

スマート電球との違いを再確認!リモコン付き電球のメリット・デメリット

改めて、リモコン付き電球のメリットは、操作のシンプルさ、導入の手軽さ、そしてインターネット環境が不要(一部製品を除く)である点です。スマホ操作が苦手な方や、特定の部屋だけで簡単に調光・調色したい場合に適しています。 デメリットは、機能が限定的であること、リモコンを紛失すると操作できなくなるリスクがあること、そして外出先からの操作はできない点です。

こんな人には「リモコン付き電球」がおすすめ!具体的な利用シーン

- インターネット環境がない、または不安定な場所で使いたい。

- スマホ操作はしたくない、シンプルなリモコン操作が良い。

- 特定の部屋(例:寝室のベッドサイド、子供部屋など)だけで手軽に明るさや色を変えたい。

- 予算を抑えたい。

販売員の方も「ご高齢の方や、お子様の部屋など、シンプルさを優先したい場合には、リモコン付き電球も良い選択肢です。壁スイッチのオンオフで前回設定した明るさや色を記憶してくれる製品も多く、使い勝手も向上しています」とのこと。

おすすめリモコン付き電球

特定ブランドというよりは、各照明メーカーや家電ブランドから様々な製品が販売されています。選ぶ際は、調光・調色の段階数、タイマー機能の有無、リモコンの使いやすさなどを比較検討すると良いでしょう。

スマート電球 おすすめ活用術!もっと便利な使い方(連携・エコシステムで広がる可能性)

スマート電球を導入したら、ぜひ様々な活用法を試してみましょう。特に連携(エコシステム)と連携させることで、活用の幅は無限に広がります。

シーン別 おすすめ設定例(自動化でさらに快適に)

- 起床時: 設定時刻の30分前から徐々に明るくし、自然な目覚めをサポート。さらに、人感センサーと連携し、ベッドから出たらカーテンが自動で開くように設定。

- 読書時: 昼白色の明るい光で文字を読みやすく。スマートスピーカーに「読書モードにして」と声をかけるだけで、照明とBGMが最適な状態に。

- 映画鑑賞時: スマートボタン一つで、部屋の照明が電球色の暗めの光になり、テレビ以外の家電(例えば空気清浄機など)がオフになる。対応機種なら映像と連動するカラーで没入感をアップ。

- 食事時: 暖色系の落ち着いた光で料理を美味しく見せる。タイマーで食事が終わる頃に自動で少し明るくすることも。

- 外出・就寝時: 「おやすみ」と声をかけるだけで全ての照明がオフになり、セキュリティカメラがオンになる。ドアの施錠と連動して照明が消える設定も可能。

スマートスピーカー連携で快適音声操作

「アレクサ、リビングをリラックスモードにして」「OK Google、電気を50%の明るさにして」など、声だけで照明を自在にコントロール。一度体験すると手放せない便利さです。

防犯対策としてのスマート電球活用法(センサー連携で強化)

長期不在時には、ランダムな時間に照明を点灯・消灯させる「ランダムモード」やスケジュール設定を活用。さらに、ドア・窓センサーや人感センサーと連携し、異常を検知したら全ての照明を赤く点滅させ、スマホに通知を送る、といった高度な防犯対策も可能です。

スマート電球・リモコン付き電球に関するQ&A

最後に、スマート電球やリモコン付き電球に関するよくある質問にお答えします。

まとめ:あなたに最適なのは「連携(エコシステム)で選ぶスマート電球」か「シンプルなリモコン付き電球」か

今回は、家電量販店の販売員の方に伺った情報を元に、「連携(エコシステム)で選ぶ」という視点を中心に、おすすめのスマート電球ブランドとその特徴、選び方のポイント、そして「リモコン付き電球」との違いについて詳しく解説しました。

スマート電球は、もはや単なる照明器具ではなく、他のデバイスと連携するエコシステムを構築することで、あなたの生活をより便利で豊かに、そして楽しくしてくれるパートナーと言えるでしょう。

- 照明の質と最高の体験、完成された連携(エコシステム)を求めるなら Philips Hue

- 手軽にコスパ良く、Tapoの連携(エコシステム)を試したいなら TP-Link

- 既存家電も巻き込んで家中をスマート化するユニークな連携(エコシステム)なら SwitchBot

- Apple HomeKitユーザーで、高精度センサー群との洗練された連携(エコシステム)を構築したいなら Aqara

もし、「連携(エコシステム)までは不要で、電球単体で手軽に使いたい」という場合は、アイリスオーヤマのような国内メーカーの製品も選択肢の一つです。

これらの情報を参考に、あなたのライフスタイルや予算、そして「どこまでスマートな生活を実現したいか」という目的に合わせて、最適な一台を見つけてください。もし迷ったら、家電量販店で実際に製品を手に取って、販売員の方に相談してみるのも良いでしょう。

この記事が、あなたのスマート電球選びの一助となれば幸いです。快適なスマートライフをお楽しみください!