ほのか

ほのかテープライトでおしゃれな間接照明に挑戦したいけど、何から選べばいいの?

せっかく設置したのに、いちいちコンセントを抜き差しするのが面倒…

テープライトの選び方を調べると、ほとんどの記事が「長さ」「明るさ」「色の種類」「価格」といったスペックの比較に終始しています。もちろん、それらも大切な要素です。

しかし、数々のテープライトを自室で実際に試し、愛用してきた私が辿り着いた結論は、少し違います。テープライトで後悔しないために、本当に最も重要なのは…

「どうやって点灯・消灯させるか」です。

その通りですね。

どんなに高性能でおしゃれなテープライトを選んでも、点灯させるたびにUSBプラグやコンセントを抜き差ししたりするようでは、その手間が気になって次第に使わなくなってしまいます。せっかくの素晴らしい照明体験が、日々の小さなストレスに変わってしまうのです。

この記事では、テープライトの基本的な知識から応用までを網羅しつつ、他のどこよりも「スマートな点灯方法」という、満足度を左右する最重要ポイントに焦点を当てて、徹底的に解説します。もうテープライト選びで失敗することはありません。

- テープライトの基礎知識(種類や専門用語の違い)

- 驚くほどお部屋が変わる!場所別のおしゃれな活用アイデア

- プロが教える、失敗しないテープライトの選び方と注意点

- 最も重要な「スマートな点灯・消灯方法」のすべて

- 目的別!おすすめのテープライト

テープライトとは?今さら聞けない基本を徹底解説

まずは、テープライトがどのようなものなのか、基本からおさらいしましょう。

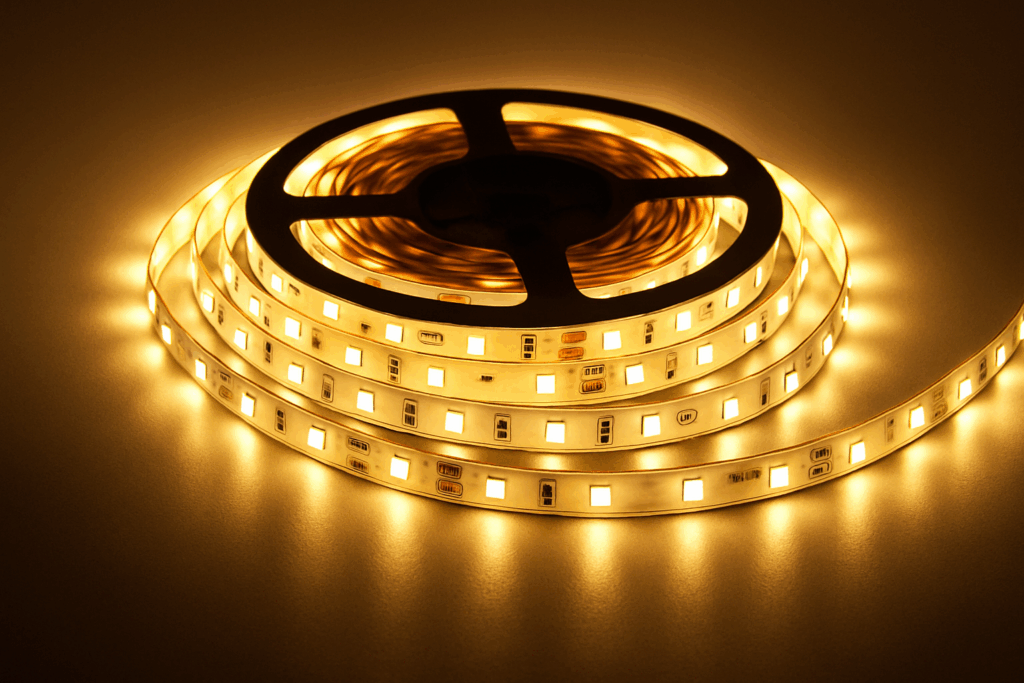

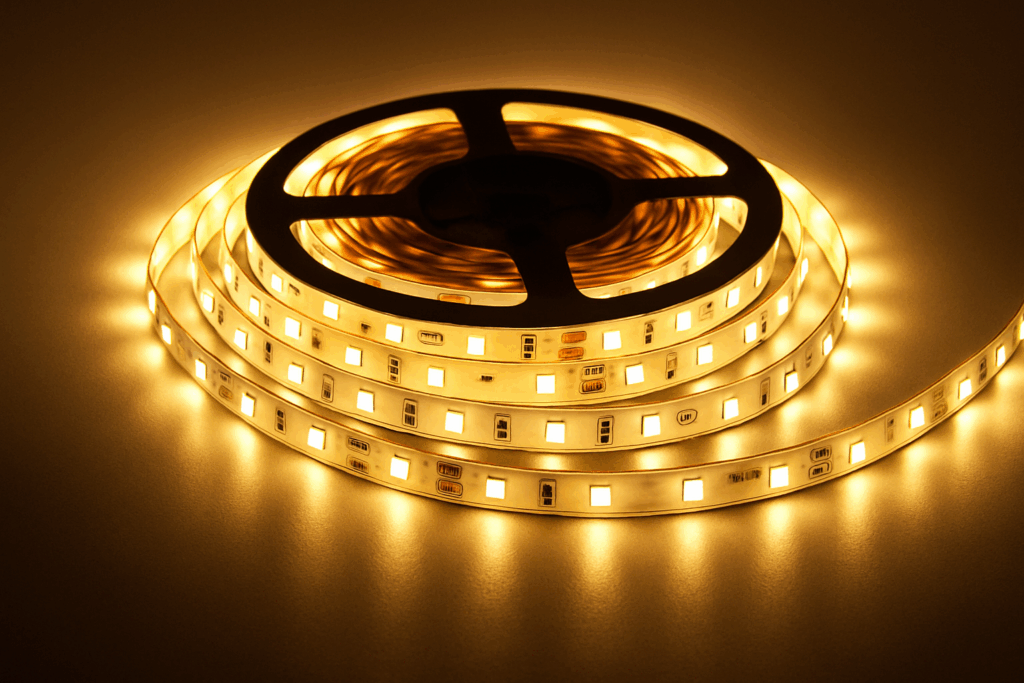

テープライトとは、その名の通り、柔軟なテープ状の基盤(プリント基板)の上に、小さなLEDチップが等間隔に並べられた照明器具です。裏面には両面テープが付いており、シールを剥わすだけで好きな場所に貼り付けて設置できます。

従来の照明器具にはない、テープライトならではの主なメリットは以下の3つです。

- 圧倒的な設置自由度: 薄くて軽くて曲げられるため、テレビの裏や棚の下、天井のフチなど、これまで照明を置けなかった狭いスペースや曲面にも簡単に設置できます。適当な長さで切断することができるのも魅力の一つです。

- 省エネで長寿命: 光源はLEDなので、消費電力が少なく経済的。長時間の点灯でも電気代を気にせず使え、製品寿命も長いのが特徴です。

- 発熱が少ない: 蛍光灯や白熱電球に比べて発熱が非常に少ないため、熱に弱いコレクションケースの中や、木製の家具にも安心して取り付けられます。

購入前に知っておきたいテープライトの種類

一口にテープライトと言っても、様々な種類があります。購入後に「思っていたのと違った…」とならないよう、それぞれの違いを理解しておきましょう。

LEDチップの違い:「SMD」と「COB」

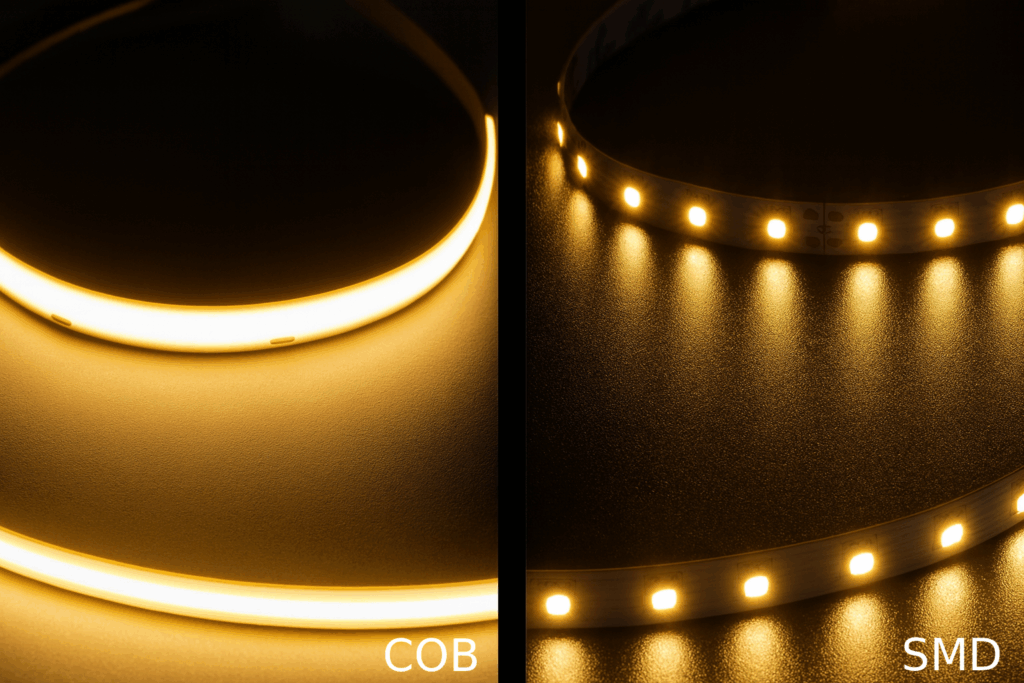

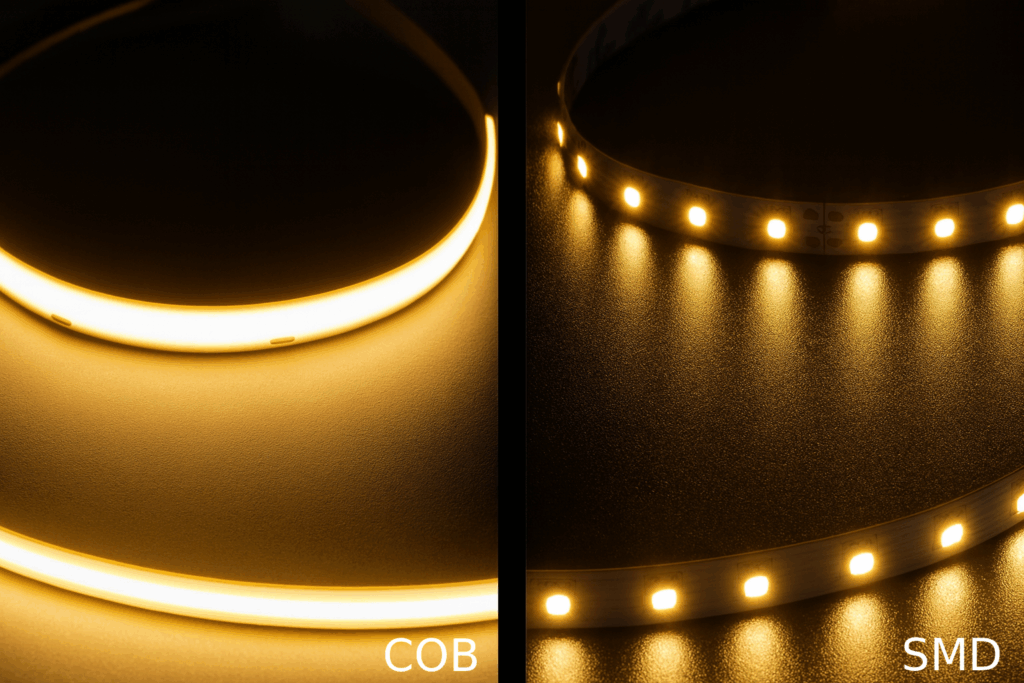

現在、家庭用テープライトで主流なのは「SMD(Surface Mount Device)」というタイプです。LEDのチップを四角い箱に埋め込み、基板の上にハンダ付けします。LEDチップが「点」として基盤に配置されており、光の粒が見えるのが特徴です。IT用語辞典 e-Words

一方、最近増えてきているのが「COB(Chip on Board)」というタイプ。非常に小さなLEDチップを高密度で直接基盤に実装し、蛍光体樹脂で一体成型したものです。これにより、SMDのような光の粒(つぶつぶ感)がなく、まるで蛍光灯のような滑らかで均一な「線」の光を実現します。IT用語辞典 e-Words

| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| SMD | LEDの光が点々として見える | ・安価で製品種類が豊富・キラキラとした装飾的な光 | ・光のつぶつぶ感が気になる場合がある |

| COB | 光が均一な線に見える | ・光のつぶつぶ感がなく、美しい光のライン・放熱性が高い | ・SMDに比べて高価な傾向がある |

発光色の違い:「単色」「RGB」で変わる表現力

テープライトが放つ光の色にも種類があります。

- 単色タイプ: 「電球色」「昼白色」など、1つの色しか出せないタイプ。発色が良く、明るさを確保しやすいのが特徴です。書斎の手元灯やキッチンの作業灯など、実用的な使い方に向いています。

- RGBタイプ: 光の三原色(赤・緑・青)のLEDチップを搭載し、これらを混ぜ合わせることで、リモコンやアプリで様々な色を作り出せるタイプ。気分や季節に合わせて空間の雰囲気を変えたい場合に最適です。製品によっては、これに白(White)を加えた「RGBW」や、電球色(Warm White)を加えた「RGBWW」もあり、より多彩で自然な色表現が可能です。

長さとカット:設置場所に合わせた調整方法

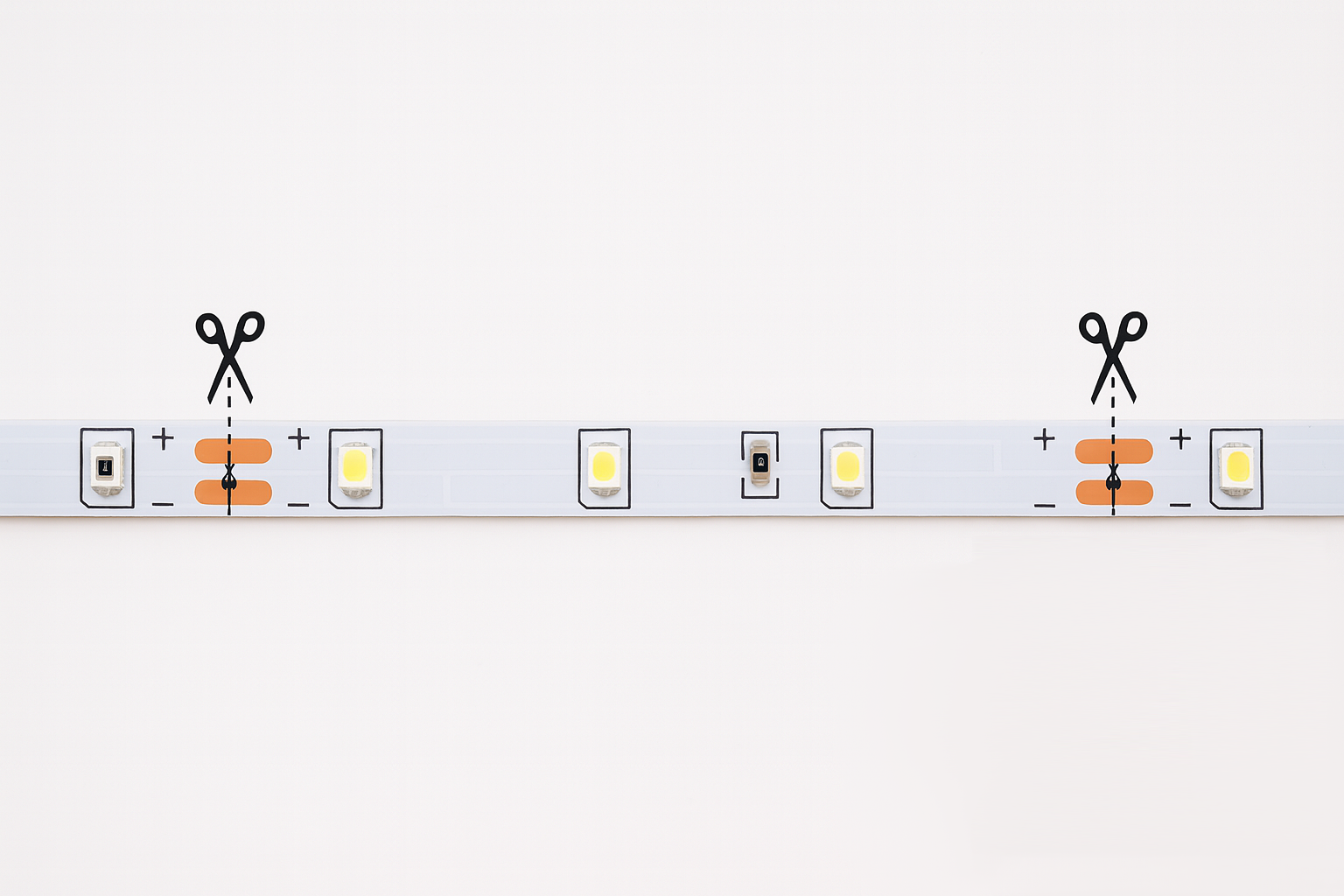

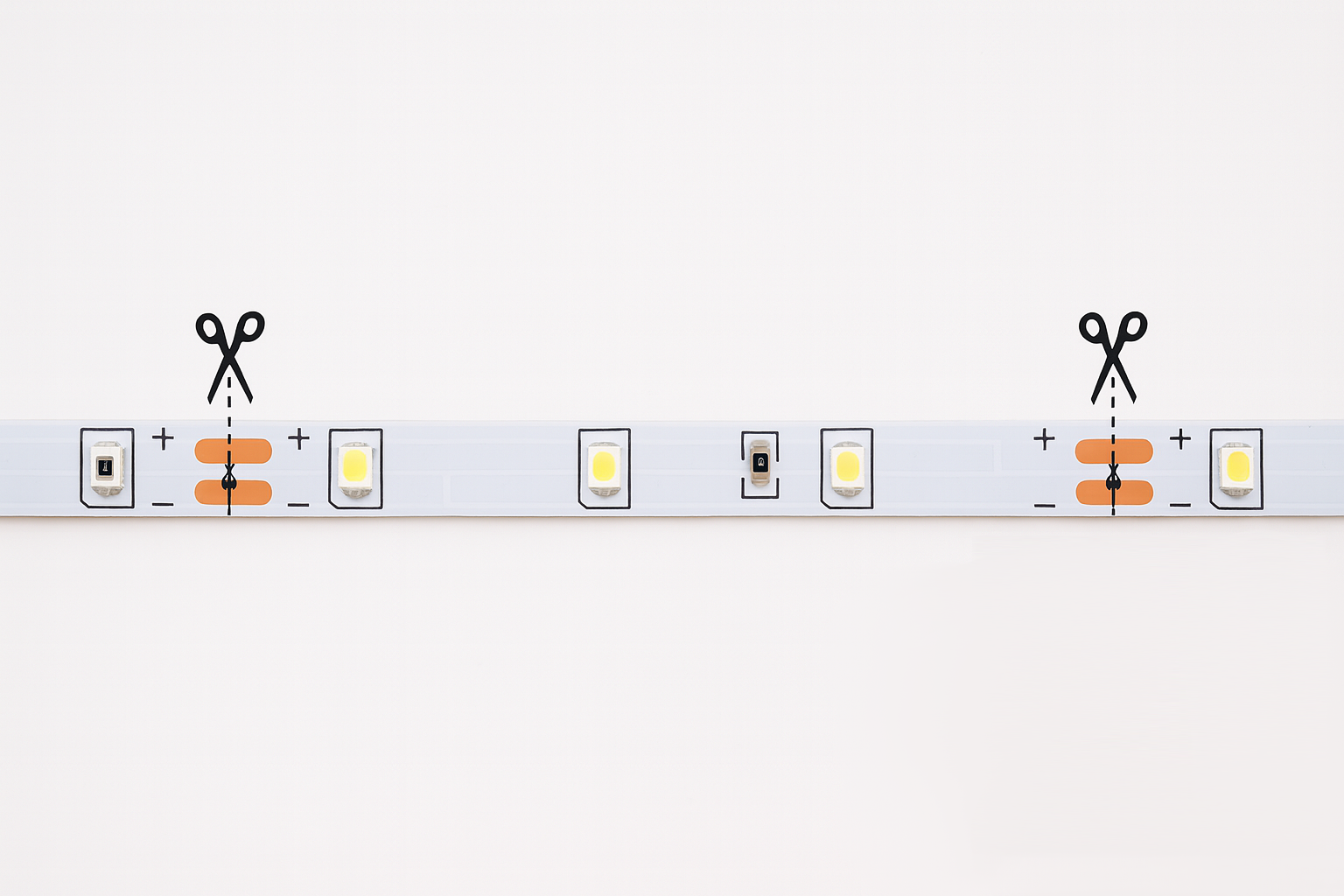

テープライトは、1m程度の短いものから5m、10mといった長いものまで様々な長さで販売されています。ほとんどの製品は、ハサミのマークが印刷された「カットライン」に沿って、好きな長さに切って調整することができます。 ただし、一度カットすると元には戻せず、カットした残りの部分を再利用するには専用のコネクターが必要になるので注意しましょう。

電源方式:「ACアダプター」「USB」「乾電池式」

電源の取り方も重要な選択ポイントです。

| 電源方式 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ACアダプター | 家庭用コンセントから給電 | ・安定した電力供給・5m以上の長尺タイプに多い | ・コンセント周りの配線処理が必要 |

| USB | USBポートやモバイルバッテリーから給電 | ・手軽で場所を選ばない・テレビやPC周りでの使用に便利 | ・長い製品には電力不足の場合がある |

| 乾電池式 | 乾電池で駆動 | ・完全コードレスで設置場所が自由・クローゼット内や停電時に便利 | ・電池交換の手間とコストがかかる |

機能性:「調光・調色」「防水」「センサー付き」

基本的な機能に加えて、付加機能を持つ製品も多くあります。

- 調光・調色機能: 明るさを変える「調光」や、光の色味(白〜電球色)を変える「調色」ができる機能。時間帯やシーンに合わせて最適な光環境を作れます。

- 防水機能: キッチンや洗面所、屋外の軒下などで使用する場合は、防水・防滴仕様の製品を選びましょう。

- センサー付き: 人の動きを検知して自動で点灯・消灯する「人感センサー」付きのタイプ。廊下やベッド下の足元灯、クローゼット内の照明として非常に便利です。

演色性(Ra値):モノの色の見え方を左右する指標

少し専門的になりますが、「演色性(Ra)」も知っておくと照明選びがレベルアップします。演色性とは、その照明で照らした時に、モノの色がどれだけ自然光に近い色で見えるかを示す指標です。

Ra100が最も自然光に近く、数値が低いほど色はくすんで見えます。一般的なLED照明はRa80以上あれば十分とされていますが、フィギュアやアート、化粧品などを美しく見せたい場合は、Ra90以上の「高演色」を謳う製品を選ぶと、色の再現性が格段に上がり満足度が高まります。

アイデア無限大!テープライトのおしゃれな活用術

テープライトの基本がわかったところで、次はお部屋のどこで、どのように使えばおしゃれに見えるのか、具体的な活用アイデアを見ていきましょう。

待ってました!いろんなパターンを教えて欲しい!

リビング:テレビ裏、ソファ下、天井で非日常空間を

うわっ!これ、めちゃくちゃカッコいいー!やりたい!

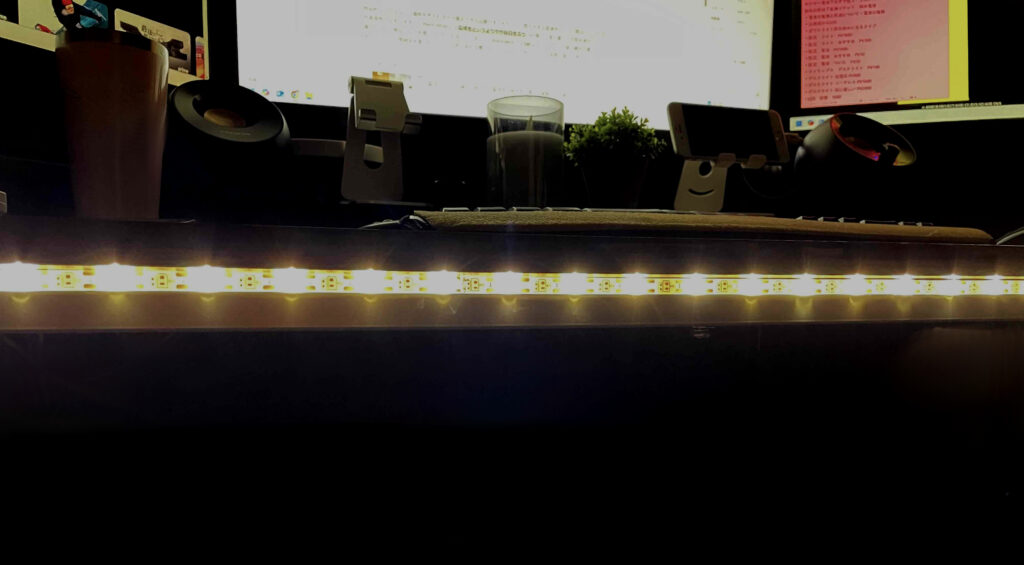

- テレビ・モニター裏: 最も手軽で効果的な設置場所。画面の裏の壁を照らすことで、映像への没入感が高まるだけでなく、画面と壁の明るさの差が緩和され、目の疲れを軽減する効果も期待できます。

- ソファ・棚の下: 家具がまるで浮いているかのような浮遊感を演出し、空間に奥行きと立体感をもたらします。光源が直接目に入らないため、リラックスできる柔らかな光の空間作りに最適です。

- 天井・カーテンボックス: 天井の四隅や折り上げ天井、カーテンボックスの上などに設置すると、天井全体が明るくなり、部屋が広く高く感じられます。

寝室:ベッドフレーム下、ヘッドボード裏でホテルライクに

毎晩、こんな暖かい光でライトアップされたら、早くベッドに入って眠りたくなるね。

- ベッドフレームの下: 夜中に目が覚めても、直接的な光で覚醒してしまうことなく、足元を優しく照らしてくれます。人感センサー付きのテープライトを設置すれば、ベッドから降りた時だけ自動で点灯し、非常にスマートです。

- ヘッドボードの裏: 壁に光が反射し、就寝前の読書灯やリラックスタイムのムード照明として活躍します。

リビング・キッチン:実用性とデザイン性を両立

きゃー!おしゃれ!毎日が楽しくなりそう!

- 浮かし棚の下: 浮かし棚の下にテープライトを仕込むと、昼間とは違った雰囲気が楽しめます。ほんのりしたアンバーの光が壁を照らし、夜のリビングが一気に落ち着いたムードに。

- 食器棚・カップボード: お気に入りのグラスや食器をライトアップすれば、一気におしゃれな「見せる収納」に変わります。

後悔しないために。テープライト選びの注意点

手軽に購入できるテープライトですが、安易に選ぶと失敗してしまうことも。

購入前に知っておきたい注意点を解説します。

安価すぎる製品の落とし穴

ネット通販などで見かける極端に安い海外製品には注意が必要です。すべてが悪いわけではありませんが、以下のようなトラブルが起こりがちです。

- 両面テープの粘着力が弱い: 設置して数日で剥がれてきてしまい、何度も貼り直す羽目に。結局、強力な両面テープを買い直すことになり、余計なコストがかかります。

- 接触不良や早期の故障: しばらく使っていると一部のLEDが点灯しなくなったり、チカチカと点滅し始めたりすることがあります。特に、テープと電源コードの接続部分が弱く、少し動かしただけで接触不良を起こすケースが多発します。

- 明るさの不足、色ムラ: 製品写真では明るく見えても、実際に点灯すると光量が足りなかったり、テープの場所によって明るさや色が違って見えたりすることがあります。

両面テープの粘着力が弱くて困った経験は、私も何度かあります。最終的には3Mの両面テープを購入し、貼り直す羽目になりました。苦い思い出です。

信頼できる国内メーカーの製品や、レビュー評価の高い製品を選ぶことが、長期的に見て満足への近道です。

熱の問題:低発熱でも油断は禁物

LEDは発熱が少ないとはいえ、長時間点灯すれば多少は熱を持ちます。特に電源アダプターやコントローラー部分は熱くなりやすいです。

- テープライトをリールに巻いたまま点灯させない

- 布や物で覆ったり、密閉された空間に押し込んだりしない

- 放熱を妨げるような設置方法は避ける

これらの点を守り、安全に使いましょう。

【コラム】ダイソーのテープライトって実際どう?プロが本音でレビュー

テープライトを試したいけど、いきなり高いのはちょっと…

そんな時、まず候補に挙がるのがダイソーのテープライトではないでしょうか。数百円という圧倒的な価格は非常に魅力的ですが、その実力はどうなのか、本音で解説します。

品質と発色

致命的な欠点はなく、価格を考えれば十分満足できる品質です。もちろん、数千円する高演色タイプの製品と比べれば色味では劣ります。「Warm White」は電球色というよりやや昼白色寄りの印象で、落ち着いた空間を演出したい場合には少し物足りなさを感じるかもしれません。また、「illumination」は1mなので、短くてちょっと使い勝手が悪いです。ただし、「雰囲気を楽しむ」という目的であれば悪くなく、コストパフォーマンスは非常に高いと言えるでしょう。

注意点①:両面テープが弱い

最大の注意点が、付属の両面テープの粘着力です。壁紙や素材によっては、設置して数時間〜数日で剥がれてきてしまうことがあります。あらかじめ、強力な両面テープを別途用意しておくことをおすすめします。

注意点②:SMDチップの「つぶつぶ感」

ダイソーの製品はSMDタイプなので、LEDの光が点々として見えます。LEDチップの間隔がちょっと広めなので、光源が直接目に入る場所に設置すると、この「つぶつぶ感」がかなりチープな印象を与えてしまいます。テレビの裏や棚の下など、必ず光源が見えない「間接照明」として使うのが、おしゃれに見せる絶対条件です。

総評:どんな人におすすめ?

光の色や明るさを細かく調整したい、長く安心して使いたいという方には向きません。しかし、「テープライトがどんなものか試してみたい」「まずはおしゃれな間接照明を体験してみたい」という初心者の方の入門機としては、これ以上ない選択肢です。

ただし、一点だけ。せっかくダイソーのテープライトでデビューするなら、USBプラグの抜き差しでON/OFFするのだけは絶対にやめましょう。それではテープライトの魅力が半減してしまい、まさに「安物買いの銭失い」です。後述するスイッチ付きのUSBハブなどを組み合わせることで、驚くほど快適でおしゃれな照明体験が手に入りますよ。

【最重要】その点灯方法、ダサいかも?スマートな電源ON/OFF術

さあ、ここからがこの記事の核心です。どんなに素晴らしいテープライトを選んでも、点灯・消灯方法がスマートでなければ、すべてが台無しになります。

なぜUSBプラグやコンセントの抜き差しはNGなのか?

- 見た目が悪い、生活感が出る: おしゃれな間接照明の根本から、だらりと伸びたコードを手で抜き差しする姿は、せっかくの雰囲気を壊してしまいます。

- 手間がかかり、次第に使わなくなる: 最初は良くても、毎日のこととなると面倒に。「今日はまあいいか…」と点灯しない日が増え、やがてオブジェと化してしまいます。

- 製品の寿命を縮める可能性: 精密機器であるLED照明や電源アダプターにとって、頻繁な抜き差しは突入電流などによる負荷がかかり、故障の原因となり得ます。

たしかに、せっかく使うならおしゃれに使いたいな!

愛着を持って長く使い続けるためにも、あなたのライフスタイルに合った「スマートな点灯方法」を導入しましょう。

理想の点灯方法を見つけよう!7つの選択肢

ここでは、手軽なものから本格的なスマートホーム連携まで、7つの点灯方法を紹介します。

1:付属リモコンで操作

テープライトを操作する最も基本的な方法は、付属のリモコンを使うことです。手元でON/OFFできるので非常に便利です。ただし、リモコンが付属しているのは調光・調色機能を備えたモデルに限られ、実際にはリモコンが付属しない製品も多いのが現状です。また、テープライト専用のリモコンになるため、一回の操作で他の照明を一緒に点灯させることはできません。

2:専用のスマートフォンアプリで操作

最近では、専用のスマートフォンアプリで操作できるテープライトが増えてきました。アプリを使えば、その時の気分に合わせて照明のON/OFFや明るさ、色味を簡単に調整できます。常にスマートフォンを手元に持っている現代人にとっては、リモコンよりも使い勝手が良く、スマートに感じるでしょう。

3:個別スイッチ付きUSBハブで操作

USB給電タイプのテープライトに最適な方法です。特にPC周りやテレビ裏など、複数のUSB機器を接続している場合に便利。テープライトを接続したポートの個別スイッチを押すだけでON/OFFでき、いちいちケーブルを抜き差しする手間が省けます。

4:集中スイッチ付き電源タップ

複数の間接照明(フロアライトなど)を一つの電源タップにまとめ、集中スイッチで一括ON/OFFする使い方。帰宅時や就寝時に、一度の操作で部屋の照明モードを切り替えられて便利です。

5:リモコンコンセントで操作

コンセントとテープライトのプラグの間に接続する後付けアイテムです。受信機となるコンセント部分と専用リモコンがセットになっており、少し離れた場所からでも電源のON/OFFが可能になります。電源タップやUSBハブと接続すれば、複数の照明をリモコン操作で一括点灯、消灯させることができます。

サイドスピーカーの裏に置いたキューブ型の照明2台と、テレビ裏に仕込んだテープライトを、リモコンコンセントでまとめて点灯できるようにしています。

6:スマートプラグ + スマートフォン/スマートスピーカーで操作

Wi-Fiに接続する「スマートプラグ」をコンセントに挿し、そこにテープライトを繋ぎます。

これぞ現代のスマートな点灯方法。

- スマホアプリでON/OFF

- タイマー設定(例:毎朝7時に自動で点灯、夜12時に消灯)

- 音声でON/OFF(「アレクサ、間接照明をつけて」) これにより、照明操作が圧倒的に快適になります。

7:センサーで全自動化

人感センサーや明暗センサーと連携させる上級テクニック。

- 人感センサー: 廊下やクローゼットで、人が近づいた時だけ点灯。

- 人感センサー+明暗センサー: 人感センサーと明暗センサーが連動して、暗い場所で人の動きを感知すると自動で照明が点灯。

定番のおすすめテープライト

最後に、これまでの知識を踏まえて、具体的なおすすめ製品を紹介します。

リモコン付きタイプ

スマートフォン・スマートスピーカー連携タイプ

COBタイプ

【スマートホーム派向け】音声操作や自動化を実現する本格システム

テープライト自体がWi-FiやBluetoothに対応した「スマートLEDテープライト」を使えば、スマートフォンやスマートスピーカーと連携した高度な操作が可能になります。ここでは代表的な2大ブランド「SwitchBot」と「Philips Hue」を徹底解説します。

SwitchBot (スイッチボット) シリーズ:始めやすさと拡張性が魅力

スマートホーム入門の定番として絶大な人気を誇るのがSwitchBotです。テープライト単体でもスマホアプリから操作できますが、その真価は「ハブ」と呼ばれる司令塔を導入することで発揮されます。

- 必要な機器

- SwitchBot LEDテープライト: メインとなる照明器具。

- SwitchBot ハブミニ / ハブ2 (推奨): Wi-Fiに接続し、テープライトをはじめとする様々なSwitchBot製品や、テレビ・エアコンなどの赤外線リモコン家電をまとめて管理する司令塔。音声操作や外出先からの操作、後述するセンサー類との連携にはこのハブが必須となります。

- スマートスピーカー (任意): Amazon Alexa, Googleアシスタント, Apple Siri対応。

- 各種センサー (任意): 人感センサー、開閉センサーなど。

- ハブを導入すると、何ができるのか?

- 音声操作: 「アレクサ、テレビの裏を青にして」といった、色や明るさの具体的な指示が可能に。

- 外出先からの操作: 旅行中や帰宅前に、遠隔で照明をON/OFFできます。

- 他の家電との連携: 「テレビをつけたら、テープライトを自動で映画モードの明るさに」といった設定ができます。

- センサーとの連携による完全自動化:

- 人感センサー: 「部屋に入ったらテープライトが点灯」「夜中にトイレへ向かう廊下を歩くと足元が点灯」

- 開閉センサー: 「クローゼットの扉を開けたら中のテープライトが点灯」 これらはSwitchBotアプリの「シーン」機能で、パズルを組むように簡単に設定できます。

- こんな人におすすめ

- 手頃な価格でスマートホームを始めたい人

- 照明だけでなく、エアコンやテレビ、カーテンなど家中の家電をまとめてスマート化したい人

- センサーと組み合わせて、生活を徹底的に自動化したい人

きゃー!ワクワクする使い方がいっぱい!

Philips Hue (フィリップス・ヒュー) シリーズ:光の品質とエンタメ連携の王者

「照明に徹底的にこだわりたい」という本物志向の方に選ばれているのがPhilips Hueです。価格は高めですが、それを納得させるだけの圧倒的な光の品質と、他の追随を許さないエンターテイメント連携機能が魅力です。

- 必要な機器

- Philips Hue ライトリボン / Play ライトストリップ: メインとなる照明器具。

- Hue ブリッジ (必須): Hue製品の頭脳となる専用のハブ。Wi-Fiではなく「Zigbee」という近距離無線通信規格で各照明と接続するため、非常に安定していて応答速度が速いのが特徴。Hueの全機能を利用するにはこのブリッジが不可欠です。

- スマートスピーカー (任意): Amazon Alexa, Googleアシスタント, Apple HomeKitに高いレベルで対応。

- Hueブリッジを導入すると、何ができるのか?

- 圧倒的な光の再現性: 1600万色以上を繊細に表現。アプリで写真から色を抽出して、思い出の風景と同じ色の光を再現することも可能です。

- 高速・安定した操作性: アプリやスイッチでの操作に対する照明の反応が非常に速く、ストレスがありません。

- エンターテイメントとの完全同期 (Hue Sync):

- PCとの連携: 専用アプリ「Hue Sync」をインストールしたPCの画面とテープライトの光がリアルタイムでシンクロ。ゲームや映画のシーンに合わせて光が変化し、これまでにない没入感を体験できます。

- 音楽との連携: Spotifyアカウントと連携すれば、再生中の音楽のリズムやムードに合わせて光が踊ります。

- 豊富な純正アクセサリーとサードパーティアプリ: 壁スイッチのように使える「Dimmerスイッチ」や「スマートボタン」、サードパーティ製の高機能アプリなど、エコシステム全体が成熟しており、カスタマイズの幅が広いです。

- こんな人におすすめ

- 照明の色や質に一切妥協したくない人

- ゲームや映画、音楽を照明とシンクロさせて楽しみたい人

- Apple HomeKitユーザーや、より安定したスマートホーム環境を構築したい人

| SwitchBot | Philips Hue | |

|---|---|---|

| コンセプト | 総合的なスマートホームの実現 | 最高の照明体験の追求 |

| 必須ハブ | ハブミニ / ハブ2 (機能拡張に必要) | Hue ブリッジ (全機能利用に必須) |

| 強み | コスパ、製品ラインナップの広さ、センサー連携 | 光の品質、応答速度、エンタメ同期機能 |

| 連携方法 | Wi-Fi, Bluetooth | Zigbee (ブリッジ経由) |

| 価格帯 | 比較的安価 | 高価 |

| おすすめユーザー | スマートホーム初心者〜中級者 | 照明にこだわる中級者〜上級者 |

まとめ

テープライトは、ただ設置するだけではその魅力の半分も引き出せません。重要なのは、製品の特性を理解し、「どう光らせたいか(点灯方法)」というゴールから逆算して、最適な製品と周辺機器を選ぶことです。

コンセントの抜き差しから卒業し、リモコン、スイッチ、スマートフォン、さらには音声やセンサーで自在に光を操る。そんなスマートな照明体験が、あなたの暮らしをより豊かで快適なものに変えてくれるはずです。

この記事を参考に、ぜひあなただけの理想の空間作りを楽しんでください。